- Стихотворение и анализ «Осенний вечер»

- Краткое содержание

- Анализ

- История создания

- Персонажи и образы

- Композиция

- Размер и средства художественной выразительности

- Проблематика и основная идея произведения

- Краткий анализ стихотворения Ф И. Тютчева «Осенний вечер»

- 1. История создания

- 2. Литературное направление

- 3. Род

- 4. Жанр

- 5. Проблематика

- 6. Тематика

- 7. Идея

- 8. Пафос

- 9. Система образов

- 10. Центральные персонажи

- 11. Лирический герой

- 12. Сюжет

- 13. Композиция

- 14. Художественное своеобразие

- 15. Размер, рифма, строфика

- 16. Средства художественной выразительности

- 17. Значение произведения

- 18. Актуальность

- 19. Мое отношение

- 20. Чему учит

- История создания и анализ стихотворения Тютчева «Осенний вечер»

- История создания

- Краткое содержание

- Анализ текста

Стихотворение и анализ «Осенний вечер»

Есть в светлости осенних вечеров

Умильная, таинственная прелесть:

Зловещий блеск и пестрота дерев,

Багряных листьев томный, легкий шелест,

Туманная и тихая лазурь

Над грустно-сиротеющей землею,

И, как предчувствие сходящих бурь,

Порывистый, холодный ветр порою,

Ущерб, изнеможенье – и на всем

Та кроткая улыбка увяданья,

Что в существе разумном мы зовем

Божественной стыдливостью страданья.

Краткое содержание

В творчестве Федора Ивановича Тютчева, которого заслуженно называют «певцом природы», значительное место занимает пейзажная лирика. Поэт обладал способностью не только достоверно изобразить картину, но и вызвать у читателя эмоциональный отклик при восприятии того или иного природного явления. Проживая длительное время за границей, Тютчев постоянно поддерживал духовную связь с родиной, не переставая воссоздавать в своих произведениях очарование русской природы. По-видимому, немецкая осень 1830 года вызвала у него такой прилив вдохновения и воспоминаний, что он посвятил этому свое очередное стихотворение.

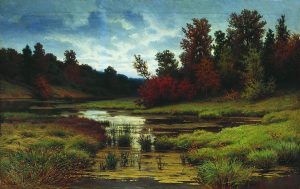

«Осень». Художник Е. Волков. 1890

Сюжет, как таковой, здесь отсутствует, перед читателем разворачивается картина безмолвного осеннего вечера, когда вся природа находится в ожидании наступающего оцепенения. «Таинственная прелесть» заключается в зловещем блеске деревьев, усыпанных пестрой листвой, очаровывающей призывным шелестом. Сквозь сгущающийся туман проглядывает небесная лазурь, и вся эта мистическая картина разворачивается над «грустно-сиротеющей землею».

Природа словно предчувствует наступление «сходящих бурь», когда свирепый и жгучий ветер начинает ломать ветви деревьев и срывать с них последнюю листву. Изменения в природе напоминают герою человеческую жизнь. Осеннюю пору можно сравнить с наступлением духовной зрелости, обретением жизненного опыта и мудрости, поэтому в стихотворении нет ноток уныния и безнадежности, вместо них сквозит лишь легкая грусть.

Анализ

История создания

Стихотворение было написано в октябре 1830 года, в Мюнхене, во время выполнения Ф.И. Тютчевым дипломатической миссии. Под впечатлением от картин осеннего пейзажа, который вызывал у поэта ностальгические чувства, он сочинил это проникнутое светлой грустью, лирическое произведение.

Персонажи и образы

Осень является центральным образом, в котором переплетаются восхищение и грусть. Лирический герой видит в этом не простое изменение в природе, а воплощение собственных переживаний. «Грустно-сиротеющая земля» подразумевает и увядающую природу, и угасание молодости, утрату душевных порывов и былого воодушевления. Печаль, навеянная осенней картиной, смиренно воспринимается героем как неизбежность, после которой последует возрождение. Осень – в самой душе поэта, она является отражением его внутреннего состояния. В этом для автора и состоит неразрывная связь человека и природы.

Немаловажную роль в стихотворении играют и эпизодические образы, которые представляют собой выразительные детали общей картины осеннего вечера: «туманная лазурь», «порывистый холодный ветер», «пестрота деревьев», «легкий шелест» багряных листьев. Природа полна зловещего блеска, который нужно воспринимать, как ее последнее сопротивление наступающим зимним бурям. Прощальное буйство красок органично завершает картину наступившего осеннего вечера.

Композиция

Стихотворение представляет собой завершенную лирическую зарисовку, состоящую из одной строфы в двенадцать строк. По смыслу оно делится на три части. Первая часть посвящена описанию осеннего пейзажа, которым восхищается автор от лица героя. Во второй части раскрывается тема неизбежного угасания природы, которое накладывает отпечаток на его внутреннее состояние. Прочная связь окружающего мира и человека отражена в третьей части стихотворения.

Несмотря на романтическое направление произведения, в нем просматриваются элементы, присущие реализму: таинственное очарование осеннего вечера сменяется натуралистическими образами предвестников зимы (порывистый холодный ветер). По жанру стихотворение принадлежит к пейзажной лирике философского содержания на тему человека и природы.

Размер и средства художественной выразительности

При написании стихотворения использовался пятистопный ямб с перекрестной (АБАБ) рифмой и чередованием мужских и женских слогов.

Для отображения очарования осеннего пейзажа, а также философской глубины произведения автор использовал большую палитру средств художественной выразительности. Образные эпитеты, органично входящие в состав олицетворений, указывают на связь природы и человеческой жизни: «зловещий блеск дерев», «томный легкий шелест» листьев, «грустно-сиротеющая земля», «кроткая улыбка увяданья».

Воображение читателя разыгрывается при помощи отточенных метафор: «божественная стыдливость страданья», «светлость осенних вечеров». Реалистические сравнения позволяют ощутить скорое наступление зимы: «предчувствие сходящих бурь», «порывистый, холодный ветр».

Проблематика и основная идея произведения

Главная проблема, озвученная автором – неотвратимость скоротечности бытия, которое неспособно остановить никакое усилие воли. Человек лишен возможности постоянно пребывать в состоянии молодости, расцвета и подъема. Вслед за этим неминуемо следует спад, влекущий за собой старение. Эту закономерность нельзя ни опровергнуть, ни предотвратить, ее нужно принять как данность и продолжать жить дальше.

Несмотря на это положение, находящийся в «предчувствии сходящих бурь» герой, способен ощущать радость от каждого мгновения, от малейшего изменения, происходящего в живой природе. Ведь, вступающий в осеннюю пору своей жизни человек, оставил позади многие испытания, обогатился бесценным опытом и, самое главное, не утратил жизнелюбия и способности ценить драгоценные моменты, отпущенные ему на этой земле.

Источник

Краткий анализ стихотворения Ф И. Тютчева «Осенний вечер»

1. История создания

Стихотворение «Осенний вечер» появилось на свет в октябре 1830 года.

Находясь далеко от Родины, Ф. И. Тютчев скучал по дому. Осень в далеком Мюнхене, где поэт занимал пост атташе при дипломатической миссии, навевала воспоминания о России. Ностальгические настроения нашли отражение в стихах.

2. Литературное направление

В стихотворении поэт придерживается романтического направления, в котором присутствуют элементы реализма.

Одухотворенная природа оживает под пером мастера. Загадочная красота осеннего вечера сменяется вполне реальным предвестником зимы «порывистым холодным ветром».

3. Род

Произведение относится к роду лирики.

4. Жанр

Жанр стихотворения: пейзажная лирика, наполненная философскими размышлениями автора о взаимосвязи человека и природы.

5. Проблематика

Проблемы, которые поднимает Ф. И. Тютчев в стихотворении «Осенний вечер», будто проникают одна в другую:

- проблема влияния красоты природы на человека тесно связана с осознанием неизбежности течения и изменения жизни;

- проблема кроткого смирения природы перекликается с умением переносить страдания с «божественной стыдливостью».

6. Тематика

Тема стихотворения — рассказ о наступившей осени.

Последний всплеск ярких красок окутан печалью увядания природы. Но это не мешает лирическому герою насладиться всей прелестью осеннего вечера.

7. Идея

Связь между явлениями природы и человеческой жизнью неразрывна. Все в этом мире развивается, изменяется и движется по одним и тем же законам, воспринимать которые надо со смирением, улыбкой и надеждой.

8. Пафос

В стихотворении Ф. И. Тютчева «Осенний вечер» звучит пафос грусти и печали, который связан с наступлением осени.

9. Система образов

Образный ряд стихотворения состоит из главного символического образа осени и множества деталей.

Мы видим «пестроту дерев», «туманную лазурь». Слышим «легкий шелест» «багряных листьев». Чувствуем «порывистый холодный ветр».

Эпизодические образы – являются неотъемлемой частью осеннего вечера.

10. Центральные персонажи

Центральный персонаж произведения — осень, которая предстает перед читателем в облике осеннего вечера. В образе соединяются грусть и очарование.

Природа, чувствуя приближение зимних бурь, наполняется «зловещим блеском» и яркими красками. Буйство красок органично вписывается в печальную картину угасающего дня.

11. Лирический герой

Чувства лирического героя созвучны авторским переживаниям. Печальная картина осени осознается им как неизбежность, с которой следует смириться, наслаждаясь «умильной таинственной прелестью», и надеяться на возрождение.

12. Сюжет

В произведении отсутствует сюжетная линия в обычном понимании этого слова. Перед читателем статичная картина осеннего вечера.

Природа будто замерла в «предчувствии сходящих бурь». Жизнь на «грустно – сиротеющей» земле готовится к долгому периоду покоя и оцепенения.

13. Композиция

Произведение воспринимается как целостная пейзажная зарисовка. Оно не подразделяется на привычные строфы, состоит из одного предложения, протяженностью в двенадцать стихотворных строк.

Условно «Осенний вечер» можно разделить на три смысловые части, три четверостишия:

- Описание «светлости осенних вечеров».

- «Предчувствие холодных бурь».

- Природа уподобляется «существу разумному».

14. Художественное своеобразие

Строки стихотворения великого поэта наполнены необычными противопоставлениями и оксюморонами:

- «улыбка увядания» и «божественная стыдливость страдания», «изнеможение»;

- «тихая лазурь» и надвигающаяся буря;

- светлость вечеров;

- «прелесть осенних вечеров» и «грустно – сиротеющая земля».

Взаимоисключающие понятия и образы, дополняя друг друга, создают сложную картину целостного окружающего мира.

15. Размер, рифма, строфика

Произведение не делится на строфы, состоит из одного сложного предложения.

Для его создания поэт использует пятистопный ямб и перекрестный способ рифмовки (АБАБ) с чередованием мужской и женской рифмы.

16. Средства художественной выразительности

Передать глубокий философский смысл произведения, отобразить очаровательную прелесть осенней природы автору помогают необычные средства художественной выразительности:

- эпитеты, органично вплетенные в олицетворения, оживляют явления природы, подчеркивая связь с человеческой жизнью: «зловещий блеск дерев», «томный легкий шелест» листьев, «грустно — сиротеющая земля», «кроткая улыбка увяданья»;

- точные метафоры заставляют работать воображение: «божественная стыдливость страданья», «светлость осенних вечеров»;

- сравнение «ветр, как предчувствие сходящих бурь» заставляет вернуться к реальности и почувствовать приближение зимы.

Каждый из тропов несет в себе большую смысловую нагрузку необыкновенную образность и символичность.

17. Значение произведения

Стихотворение «Осенний вечер» побуждает читателя задуматься о быстротечности жизни. Погрузившись в волшебный мир осеннего вечера, начинаешь ценить каждое мгновение, которому никогда не суждено повториться.

18. Актуальность

Природа мудра, совершенна и вечна. Поэтому человек никогда не перестанет наслаждаться ее красотой, учиться у нее философскому отношению к жизни и смерти.

19. Мое отношение

Я не люблю осень, но стихотворение Ф. И. Тютчева завораживает и заставляет переосмыслить свое отношение к этому грустному времени года. Печальные строки рождают в душе неизведанное чувство терпеливой покорности вечным законам бытия.

20. Чему учит

«Кроткая улыбка увядания» природы учит человека с достоинством воспринимать жизненные испытания и надеяться на счастливое будущее.

Источник

История создания и анализ стихотворения Тютчева «Осенний вечер»

Одним из признанных мастеров пейзажной лирики считают Тютчева. Анализ стихотворения «Осенний вечер» позволяет лучше понять особенности работы. Поэт не только описывал осенний лес, но и рассказывал о единстве природы и человека. Федор Иванович сравнил увядание деревьев со старостью, которая приносит умиротворение и мудрость.

История создания

Стихотворение было написано в 1830 году. В это время Тютчев был в Мюнхене. Там он находился на государственной службе и представлял интересы России. Такие поездки позволили ему познакомиться с лучшими умами Европы. Тютчев регулярно посещал лекции разных ученых.

Но в тоже время Федор Иванович тосковал по родине. Проблема еще была в том, что поэт не мог с кем-то поговорить на русском языке. Поэтому он писал стихотворения. Дождливый осенний вечер навел на поэта тоскливое настроение. После него появилась новая работа.

Стих Тютчева сочетал в себе описание природы и философские размышления. Несмотря на название, текст показывал прелести старения. С возрастом к человеку приходит размеренность, спокойствие и мудрость. Он начинает ценить каждый момент жизни.

Тютчев представлял осень как пору зрелости человека. В таком состоянии он еще не разочаровался в жизни, но уже прошел немало испытаний. Это прекрасный этап жизни.

Краткое содержание

Лирический герой наблюдает за осенним вечером. Он находит его особенно умильным и прекрасным. Деревья зловеще блестят и покрываются пестрыми листьями. Багряная листва призывно шелестит и очаровывает. Вокруг собирается туман, виднеется лазурь неба, и все это словно возвышается над пустой землей.

Природа увядает осенью. Ветра становятся холодными и сильными. Они способны ломать деревья и срывать листву. Но изменения в природе неизбежно напоминают о том, что жизнь человека тоже подходит к естественному концу. Со старостью приходит зрелость и мудрость.

В природе все циклично, как и в жизни человека. Светлые осенние дни сменятся ненастными, которые принесут похолодание.

Унылое настроение не будет длиться вечно, и обязательно придут радостные чувства. Всегда нужно помнить о том, что все в природе переменчиво.

Анализ текста

Стихотворение написано в жанре пейзажной лирики, и центральное место в нем занимают описания красоты природы. Философские размышления скрыты и неочевидны. Если сделать анализ «Осеннего вечера» Тютчева, то можно заметить еще одну важную деталь — текст представляет собой одно сложносочиненное предложение. Это позволяет передать ощущение того, как стихотворение читается на одном дыхании.

В композиции работы можно выделить несколько частей:

- Описание пейзажа.

- Рассказ об увядании природы.

- Размышления о зрелости человека.

Лирический герой просто наблюдал за пейзажем, и неожиданно к нему пришло осмысление. Он понял, что старость может иметь и определенные преимущества: опыт, терпеливость, уравновешенность.

При написании стихотворения поэт использовал следующие средства выразительности:

- эпитеты — Тютчев описывает вечер умильным и таинственным, ветер — порывистым, а листья — ;

- метафоры — автор рассказывает о пестрых деревьях и таинственной прелести;

- инверсия — в некоторых словосочетаниях изменен порядок слов «багряных листьев» и «холодный ветер порою»;

- олицетворение — поэт описывает увядание природы как старость человека, а землю — грустной и сиротеющей.

Главная идея стихотворения достаточно простая. Время быстротечно, и времена года постоянно сменяют друг друга. Но люди не всегда замечают это и живут по привычке. А нужно радоваться каждому дню и моменту, восхищаться окружающим миром и видеть особую красоту природы.

Поздняя осень воспринимается Тютчевым двойственно. С одной стороны, он выделяет яркие листья и их чудесный шелест, а с другой — чувствует приход зимних холодов. Это наводит поэта на мысль, что все в мире циклично. Поэтому не стоит расстраиваться и переживать, в каждом возрасте есть своя прелесть.

Своим стихотворением Тютчев хотел показать важную мысль — не стоит поддаваться унынию и расстройству. Плохие периоды не будут длиться вечно. Поэтому не нужно долго тосковать. Рано или поздно наступит весна, а с ней — возрождение природы и радостных чувств.

Источник