Осенний вечер. Астры (картина Бориса Шаманова)

«Осенний вечер. Астры» — картина известного советского российского живописца, народного художника Российской Федерации, члена Санкт-Петербургского Союза художников (до 1992 года — Ленинградского Союза художников) [1] , представителя ленинградской школы живописи [2] Бориса Ивановича Шаманова (1931—2008), написанная автором в 2001 году.

Содержание

[править] История написания

Особенностью живописи Б. Шаманова 1990-2000-х годов стала её большая заострённость на передаче различных оттенков настроения и личных переживаний самого автора, меньший интерес к образам окружающего мира. Усилившийся психологизм образов, их камерное звучание сопровождались изменениями в композиции, более условной становится их форма, обобщённым рисунок.

Открытый натюрморт с цветами в экстерьере по-прежнему остаётся излюбленным жанром художника, но композиционное и живописное решение его меняется. Уходят многословие и обилие деталей, композиция приобретает большую целостность и завершённость, особое значение приобретает выбор гаммы. Эти качества в полной мере отличают и работу Б. Шаманова «Осенний вечер. Астры».

В конце 1990-х картина «Осенний вечер. Астры» была приобретена у автора в частное собрание.

В 2007 году картина Б. Шаманова «Осенний вечер. Астры» впервые была опубликована в книге «Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа», вышедшей в Санкт-Петербурге на русском и английском языках. [3]

Источник

Выставка «Диалог поколений»

На выставке «Диалог поколений» представлены два художника — Борис Шаманов и Анна Корнильева. Экспозиция — своего рода диалог между признанным мастером XX столетия и его ученицей — художницей века XXI. Оба художника работают в жанре фигуративной живописи, а темы и мотивы, к которым они обращаются, имеют общие истоки.

Так может показаться на первый взгляд. И Борис Шаманов, и Анна Корнильева много работают в жанре натюрморта, мотивы их творчества часто рифмуются: одни и те же цветочные букеты мы встречаем у обоих. Но внешние рифмы перестают быть сколько-нибудь важными, стоит внимательно всмотреться в живописную и смысловую канву произведений. В этот момент понимаешь: их объединяет настоящее внутреннее, мировоззренческое родство, и с этого момента диалог их художественных высказываний продолжается уже на уровне метафизическом.

Борис Иванович Шаманов (1931—2008) — крупный мастер XX века. Его жанровые произведения хранятся в коллекциях Русского музея и Третьяковской галереи. В середине 1980-х Шаманов получил звание Заслуженного художника, в 1995 — Народного художника Российской Федерации.

С начала 70-х он входил в состав известной неофициальной группы ленинградских художников «Одиннадцати» и представлял свои картины на нескольких совместных выставках. Чуть позже, уже в 80-е годы, занимал пост в правлении Ленинградского Союза художников; почти полвека Борис Шаманов преподавал, был профессором кафедры общей живописи Высшего художественно-промышленного училища им. В. И. Мухиной.

При жизни мастера было издано несколько монографий, а работы можно было увидеть на всех крупных выставках не только в Ленинграде и Москве, но и за рубежом. Сейчас уже можно с уверенностью сказать, что имя этого художника вошло в историю искусства.

Его ранние работы отсылают к разным художественным традициям. В 50—60е годы происходит становление мастера, «проба кисти» в разных живописных манерах. Но в 1970-х уже четко оформилась его собственная живописная система. С этого времени появляются большие жанровые «картины-симфонии» с глубоким философским содержанием, по которым мы можем с уверенностью определить руку мастера («У родника. Источник» (1969), «Качели» (1970), «Свирель» (1980), «Сказка. Купавки» (1984) и др.).

К концу 1960х устойчиво входит в его творческий репертуар мотив натюрморта в пейзаже. Художник будет повторять его снова и снова на протяжении всей жизни.

Центральные категории его творчества — искренность и неизбывная романтика — не подвергаются сомнению. Любые слова могут быть слишком громкими для такой тонкой интонации, какой обладает живопись Бориса Шаманова.

Его картины мыслятся не как средство репрезентации или копирования окружающей действительности, но как способ почувствовать, зачастую, неуловимую космическую природу реальности. Ощутимые в своей подробности букеты встроены в особую вымышленную среду так, что определить границы внешнего и внутреннего порой становится трудно. В его картинах обретается романтическая гармония отношений с природой и мирозданием.

Анна Корнильева (р. 1982) — внучка Бориса Шаманова, его ученица и продолжательница творческой династии. Она, также, как и ее знаменитый предок, стала живописцем. Училась, затем долгое время преподавала в Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица (быв. училище им. В. И. Мухиной).

Безусловно, их искусство имеет общие корни, а мотивы перекликаются. Но при этом ученице удается выработать собственный пластический язык, выразить в работах то, что характеризует ее творческую личность.

Полотна Анны Корнильевой наполнены цветом и контрастом. Общий колорит каждой картины происходит из внутреннего состояния.

Круг любимых ею тем широк: на картинах Корнильевой часто появляется Петербург: ночной и дневной, солнечный и пасмурный.

В натюрмортах возникают неожиданные предметы: африканские статуэтки, экзотические растения и фрукты. Манера письма плотная, корпусная, весомая.

В ее холстах чувствуется настроение, и эта «настроенность» задает общую мелодию живописному пространству ее работ.

Итак, будучи очень близкими по духу, художники все-таки пошли разными путями, сближаясь в одном — в любви к искусству. А их диалектика — земного и космического, экзотического и естественного, городского и деревенского — утверждает это.

Источник

Студия И. Галереи интерьерной живописи

Данный выпуск осуществлен при поддержке проекта Вячеслава Заренкова «Созидающий мир»

Выпуск 86. Шаманов Борис Иванович (Boris Shamanov) (1931-2008).

Герой очередного выпуска Альманаха — Борис Иванович Шаманов — известный советский живописец, график и педагог, народный художник Российской Федерации, член Санкт-Петербургского союза художников (до 1992 года — Ленинградской организации Союза художников РСФСР).

Борис Шаманов родился в Ленинграде. Учился в Высшем художественно-промышленном училище имени В. И. Мухиной на отделении художественной обработки металла, а позднее на отделении декоративно-монументальной росписи. Окончил училище по мастерской Анатолия Казанцева. Начиная с 1957 года участвовал в различных художественных выставках.

Преподавал на кафедре общей живописи Ленинградского высшего художественно-промышленного училища имени В. И. Мухиной. Писал портреты, пейзажи, жанровые композиции. Работал в технике акварели, гуаши, масляной и темперной живописи. В своем творчестве Шаманов широко использовал выразительные возможности соединения в одной композиции натюрморта с пейзажем, портрета с пейзажем.

Борис Шаманов был одним из участников группы «Одиннадцать» — наиболее ярких представителей левого ЛОСХа, объединившихся для участия в двух выставках, прошедших в 1972 и в 1976 годах в выставочном зале на Охте. Был удостоен почетного звания «Заслуженный художник РСФСР», в 1995 году — звания «Народный художник Российской Федерации».

Итак, мы начинаем…

«Иначе как пейзажистом я себя не мыслил», –– вспоминал Шаманов. Но город он не отрицал: «Духовное влияние Санкт-Петербурга я постоянно ощущаю и, хотя мое творчество обращено к природе, к деревне, я вижу Россию глазами петербургского художника, воспитанного на классической красоте нашего города».

«Девочка в голубом платье», 1966 год, холст, масло, частное собрание.

Если художник до тонкости знает нюансы композиции, строение и форму каждого цветка, то он становится лучшим флористом, чем тот, кто умеет из них просто составлять букеты. Талантливый мастер, у которого даже полотно излучает аромат лепестков, может передать гармонию многоцветного садового или полевого царства. Таким мастером, без сомнения, был Борис Иванович Шаманов.

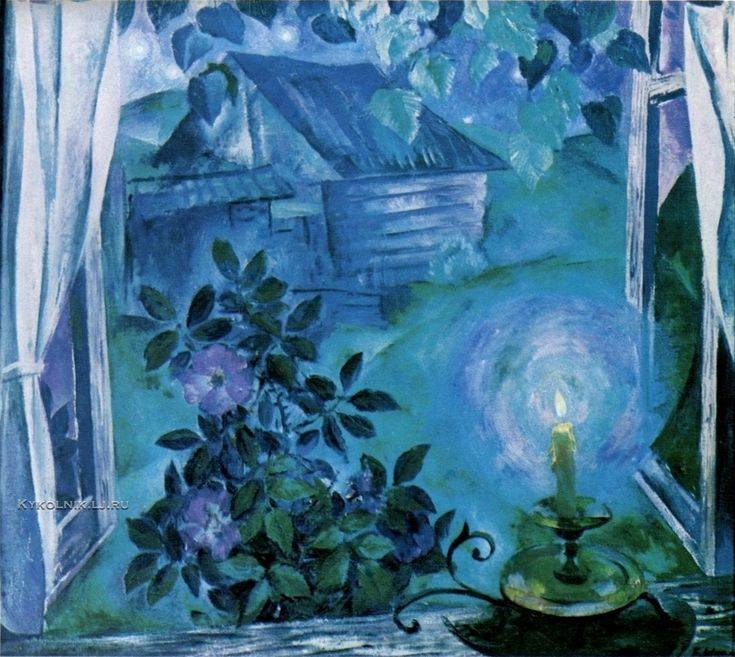

«Букет в летнюю ночь», 1973 год, холст, масло, частное собрание.

Борис Иванович Шаманов родился 15 сентября 1931 года в Ленинграде в простой рабочей семье. Отец Бориса был сельским жителем, и в детстве мальчик часто бывал у родственников под Вырицей, проводя в этих живописных краях каждое лето. Как и многие мальчишки города на Неве, с детства мечтал стать моряком. Тем удивительнее стало для родителей Бориса увлечение их сына рисованием в младших классах начальной школы. Интересом, а позднее и настоящей любовью к живописи будущий известный ленинградский художник обязан школьному учителю рисования, старавшемуся привить своим ученикам любовь к прекрасному и не жалевшему на это ни сил, ни времени.

«Портрет отца», 1969 год, холст, масло, частное собрание.

Так и боролись в хрупком юноше в течение всего периода его обучения в школе эти два увлечения: к морю и к живописи, попеременно одерживая верх и становясь первопричиной тех или иных его поступков. Именно любовь к морю подтолкнет Бориса в послевоенном 1945 году к поступлению именно в мореходное училище в Ленинграде, и только недостаточный к тому времени возраст потенциального абитуриента станет препятствием к осуществлению этой детской мечты и сохранит для ленинградской школы живописи будущего известного художника.

«Ужин в деревне. Семья», 1964–1969 годы, холст, масло, 208 x 275 см., частное собрание.

Зато любовь к живописи позволит Борису Шаманову сделать осознанный выбор своего дальнейшего жизненного пути после окончания школы в 1948 году и поступить в Высшее художественно-промышленное училище имени В. И. Мухиной сначала на отделение художественной обработки металла, а позднее перевестись на отделение декоративно-монументальной росписи. Возможно, к этому решению Шаманова подтолкнуло и чувство непосредственного единения с природой, которое постоянно имело место быть в родной и живописной Вырице, и ставшее осознанным и вполне сформировавшимся уже в зрелые годы художника.

«Голубые тени», 1993 год, холст, масло, частное собрание.

Педагогами Шаманова в училище были замечательный советский художник, живописец, график и иллюстратор, профессор Пётр Дмитриевич Бучкин (1886–1965), известный советский живописец, пейзажист, мастер портрета Алексей Константинович Соколов (1922–2001), известный советский архитектор, график, художник монументально-декоративного искусства Кирилл Леонардович Иогансен (1909–1980) и выдающийся советский живописец и график Сергей Алексеевич Петров (1911–1977). Годы учебы в училище оставили самые теплые воспоминания в памяти Бориса Шаманова, и, несмотря на самые высокие требования, предъявлявшиеся в те годы педагогами к студентам, в 1956 году Борис Шаманов успешно оканчивает училище по мастерской известного советского живописца, графика и монументалиста Анатолия Алексеевича Казанцева (1908–1984).

«Шиповник», 1967 год, холст, масло, частное собрание.

После окончания училища молодой художник остается жить и работать в Ленинграде. Он пробует свои силы в разных стилях и техниках. С одинаковым успехом пишет натюрморты, жанровые картины, портреты и пейзажи, отдавая особое предпочтение последним. Работает в технике акварели, гуаши, масляной и темперной живописи. Особое влияние на молодого художника в первые годы его самостоятельного творческого пути оказали пейзажи его великих предшественников, гениев пейзажного жанра Исаака Левитана (1860–1900), Фёдора Васильева (1850–1873) и Алексея Саврасова (1830–1897).

«Агава и ананас», 1962 год, холст, масло, 74 х 85 см., Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков.

Стоит отметить, что начало творческой биографии Бориса Шаманова мало чем отличалось от сотен других биографий таких же выпускников художественных вузов тех лет. Все экспериментировали, искали себя и свое место в многообразном мире изобразительного искусства. Требовалось время для того, чтобы каждый из них постепенно, ценою многих ошибок и неизбежных потерь мог начать проявлять некоторую самостоятельность, осторожно заявляя о себе в среде профессионалов и товарищей по цеху.

«Натюрморт», 1966 год, холст, масло, 78 х 64 см., частное собрание.

Шаманову в этом плане повезло больше других, ибо его с самого начала незримо притягивало безошибочное чувство родной природы, образ ее величавой вечности, манящей и тревожащей человека. Настойчивое же изучение творчества зарубежных кумиров, коими были для него Поль Сезанн, Винсент Ван Гог и Андре Дерен помогало молодому художнику в поисках выразительности формы, в овладении столь необходимой пластической культурой.

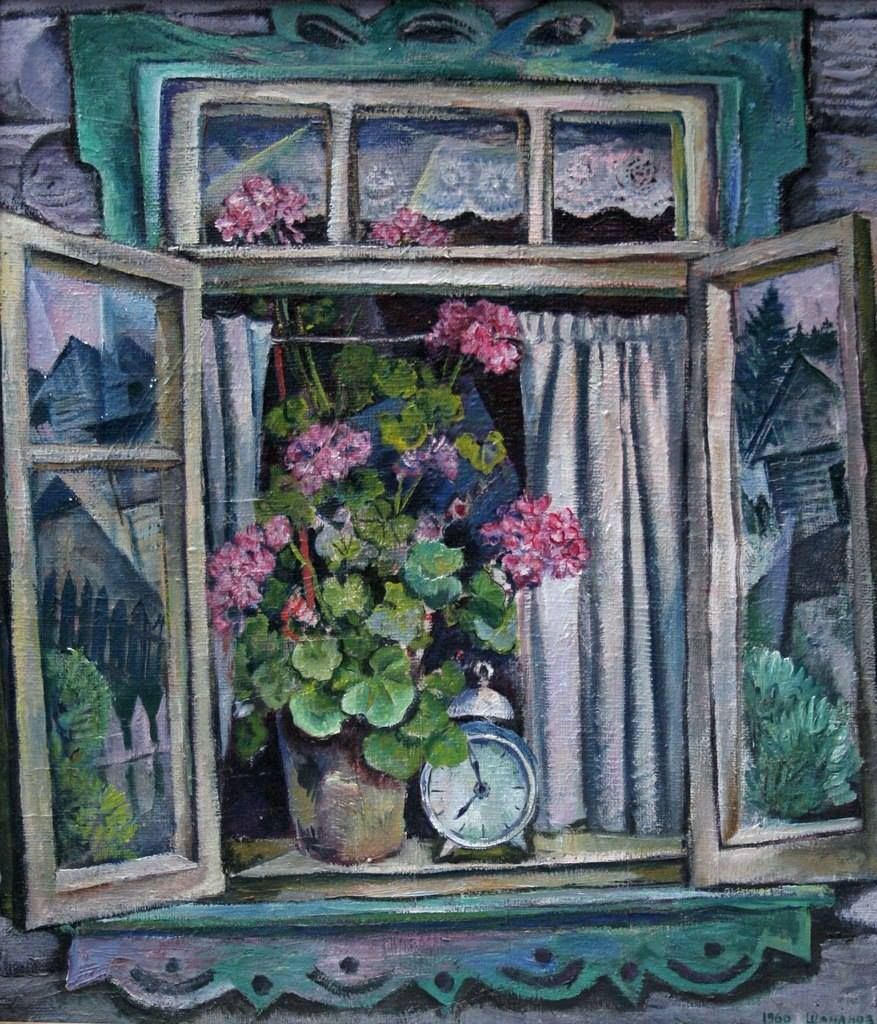

«Деревенское окно», 1966 год, холст, масло, частное собрание.

В своих первых пейзажах и натюрмортах, по словам Шаманова, еще мало выражался его индивидуальный почерк. Он начал писать натюрморты, доверяя исключительно своей интуиции, добиваясь большей самостоятельности. Его первые работы вообще характеризовались своеобразным и очень органичным слиянием жанров, не позволявшим их четко разделить.

«Дождливый день. Шиповник», 1976 год, холст, масло, частное собрание.

Его работы с синими васильками и белыми ромашками, желтыми одуванчиками и розовым иван-чаем, пышными георгинами и скромным голубеньким льном мастерски передавали всю сложность внутреннего состояния художника — спокойную созерцательность и философские раздумья, светлую грусть и бурную радость. Они правдиво и красочно повествовали о его отношении к природе, жизни, людям, к самому себе.

«Сентябрьские цветы», 1991 год, холст, масло, 78 х 66 см., частное собрание.

В своих пейзажных натюрмортах Шаманов часто отдавал предпочтение простым и скромным полевым цветам. Они повсюду на его полотнах: и на простом деревянном столе, и в старинной вазе, на которой тоже может быть цветочный орнамент. Умело пользуясь приемом сопоставления живых букетов с различными предметами или привлекая в качестве фона знаменитый Павловский парк, художник создает у зрителей ощущение, что художественное повествование ведут не только вещи и природа, человек и Вселенная, но разные века, особенно 18-й, когда царил культ сельской идиллии.

«Летний вечер», 2006 год, холст, масло, частное собрание.

В работах Шаманова синий цвет является главным. Цвет васильков, воды и неба. Этот цвет — может быть, цвет мечты художника, его «синей птицы», вечно ускользающей и вечно зовущей. Шаманов выписывает каждый стебелек, восхищаясь живой пульсацией природы. В сочном зеленом цвете он усматривает множество оттенков, озвученных рефлексов, которые в совокупности рождают впечатление животворной силы цветущей природы.

Истинная красота, вечные ценности жизни помогают пережить тяжелые обстоятельства, трагические минуты, мрачные дни и найти иное восприятие мира, перестроить себя и свое отношение к жизни.

Эскиз к картине «Утро», 1970-е годы, холст, масло, 52 х 57 см., частное собрание.

Начиная с 1957 года Борис Шаманов активно участвует в различных художественных выставках, экспонируя свои работы вместе с произведениями ведущих мастеров изобразительного искусства Ленинграда. В 1960 году его принимают в Ленинградский союз художников. В начале 1960-х годов совместно с П. Никоновым, Н. Андроновым, Н. Егоршиной, К. Гущиным, Г. Егошиным Шаманов участвует в ряде выставок молодых живописцев, отличавшихся тягой к новаторству в сочетании с попытками переосмыслить наследие художников 1920–30-х годов.

«Малиновый полдень», 1984 год, холст, масло, частное собрание.

В 1960 году начинается длительный, почти полувековой (до 2008 года) период его преподавательской деятельности. Он начинает преподавать на кафедре общей живописи Ленинградского высшего художественно-промышленного училища имени В. И. Мухиной (Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица). Являлся профессором, заведующим кафедрой общей живописи с 1988 по 2008 год.

«Осенние листья», 1960 год, холст, масло, частное собрание.

Как художник Борис Шаманов сформировался в шестидесятые годы XX века, эпоху хрущевской оттепели, или Нового Ренессанса, подарившую стране имена Евгения Евтушенко, Беллы Ахмадулиной и других ярких деятелей культуры. Это было время бурлящих идей, безудержных поисков новых путей в искусстве. Атмосфера романтики не могла не повлиять и на формирование мировоззренческих позиций молодого Бориса Шаманова. Он ищет собственный художественный язык. Примкнув к сторонникам «сурового стиля», основоположниками которого были Н. Андронов, П. Никонов, П. Оссовский, после посещения Пскова, Изборска, Старой Ладоги, путешествий по Онеге, Свири и Шексне, добивается того, что его внутренний мир полностью поглощает эстетика древнерусской живописи.

«Изборск. Крепость», 1962 год, холст, масло, 75 х 90 см., Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков.

В семидесятые годы имя Бориса Шаманова становится известным. Художник обращается к языку символов и метафор. В его полотнах почти вся флора –– розы, георгины, незабудки, анютины глазки –– возносятся над миром, реют под облаками. Для художника было важно оторваться от иллюстративности и показать человеческую жизнь как частицу земного бытия.

Эскиз к картине «Свирель», 1970-е годы, холст, масло, 52 х 57 см., частное собрание.

Ведущее место в творчестве Шаманова предоставляется поэтическим образам деревни, художественному осмыслению истоков русской духовности. Художник широко использует выразительные возможности соединения в одной композиции натюрморта с пейзажем, портрета с пейзажем. Во всех натюрмортах живописца остается неизменным одно: мир души человека распахнут навстречу природе с ее тайнами, очищающей радугой, бесконечным разнообразием красок. Пейзаж и цветы органично связаны тысячами незримых нитей.

«Портрет дочери в красном», 1972 год, холст, масло, частное собрание.

Среди созданных Шамановым произведений в первую очередь необходимо отметить картины «Нева» (1956), «Весенний мотив» (1957), «Голубое окно» (1960), «Осенние цветы» (1961), «Девочка с вербой» (1963), «Натюрморт с будильником», «Девочка в голубом платье» (обе 1966), «Русский фарфор» (1968), Черёмуха» (1972), «Васильки. Зеленая рожь» (1973), «Качели» (1975), «Летний полдень» (1977), «Свирель» (1980), «Портрет дочери в красном» (1981), «Утро» (1985), «Сентябрь. Желтые цветы» (1991), «Сирень» (1994), «Антоновские яблоки» (1998), «Осенний день. Астры» (2001), «Натюрморт» (2007).

«Осенний день. Астры». 2001 год, холст, масло, 73 х 85 см., частное собрание.

Борис Шаманов был одним из участников скандальной группы «Одиннадцать». Наиболее яркие представители левого ЛОСХа объединились для участия в двух выставках –– в 1972 и 1976 годах. В группу также входили Завен Аршакуни, Валерий Ватенин, Ярослав Крестовский, Герман Егошин, Виталий Тюленев, Виктор Тетерин, Валентина Рахина, Евгения Антипова, Леонид Ткаченко, Константин Симун. Художников поддерживал искусствовед Лев Мочалов. Выставки прошли в выставочном зале Союза художников России в Ленинграде на Охте.

Эскиз к картине «Качели», 1975 год, бумага, акварель, гуашь, 54 х 60 см., частное собрание.

В 1984 году Борис Шаманов был удостоен почетного звания «Заслуженный художник РСФСР», в 1995 году — звания «Народный художник Российской Федерации». Прижизненные персональные выставки художника прошли в ЦДХ в Москве в 1983 году и в ЛОСХ в Ленинграде в 1986 году.

«Натюрморт на красном столе», 1963 год, холст, масло, 91 х 104 см., Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков.

Борис Иванович Шаманов скончался 2 марта 2008 года на семьдесят седьмом году жизни в Санкт-Петербурге, где и был похоронен. Сегодня его произведения хранятся в Государственном Русском музее, Государственной Третьяковской галерее, в музеях и частных собраниях в России, Германии, Великобритании, Франции, США, Италии и других странах.

«Свеча на окне», 1969 год, холст, масло, частное собрание.

С 10 апреля и по 20 июля 2008 года в корпусе Бенуа Государственного Русского музея состоялась персональная выставка работ Бориса Шаманова. На выставке было представлено 14 живописных произведений 1960-х – 1980-х годов из собрания Русского музея и семьи художника. В сентябре 2016 года в Музее искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков прошла выставка Бориса Ивановича Шаманова, приуроченная к 85-летию со дня рождения мастера и представившая ретроспективу его творчества.

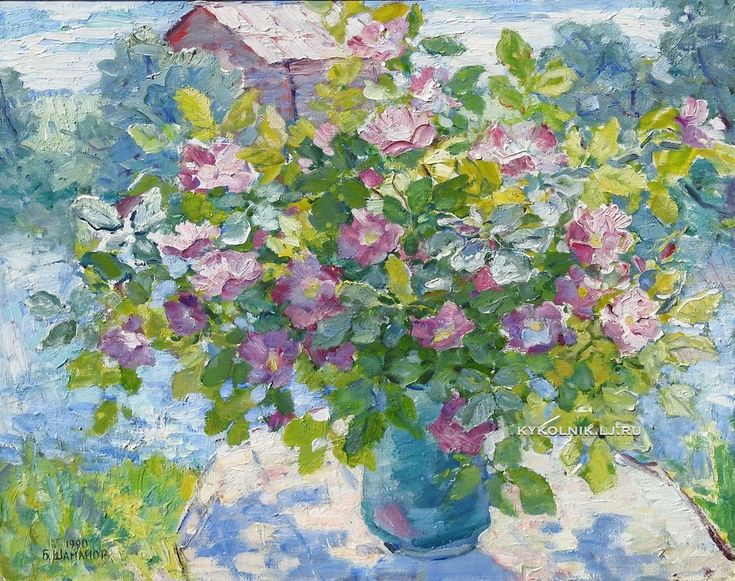

«Утренний букет», 1990 год, холст, масло, частное собрание.

Борис Шаманов, сам того не зная, стал летописцем своей эпохи, свидетелем официальной художественной жизни 1960–70-х годов, ее борьбы за собственную историю и ее боязни каждого окрика со стороны обкомов, горкомов и парткомов. В этом смысле его искусство более показательно, чем холсты и коллажи непримиримых нонконформистов и незаменимо с культурологической точки зрения.

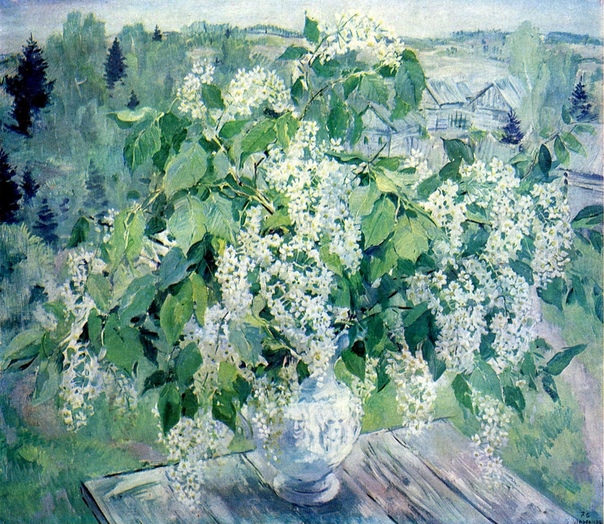

«Черёмуха», 1992 год, холст, масло, частное собрание.

Данный выпуск подготовлен по материалам:

1. Справочник членов Союза художников СССР. Т. 2. М.: Советский художник, 1979.

2. Платонова Н. Цветы Бориса Шаманова // Юный художник. 1988. № 3.

3. Традиции школы живописи государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица [кафедра общей живописи]. СПб., 2010.

4. Каталог выставки одиннадцати ленинградских художников. Л.: Художник РСФСР, 1976.

5. Осенняя выставка произведений ленинградских художников 1956 года: каталог. Л.: Ленинградский художник, 1958.

6. Каталог весенней выставки произведений ленинградских художников 1965 года. Л.: Художник РСФСР, 1970.

7. Волкогонов С. А. Борис Иванович Шаманов. Л.: Художник РСФСР, 1991.

8. Дмитренко А. Ф. «…Когда повеет вдруг весною…» // Художник Петербурга. 2008. № 13.

9. Платонова Н. Цветы Бориса Шаманова // Юный художник. 1988. № 3

Внимание! Авторские права защищены. При перепечатке, ссылка на автора — обязательна! © Copyright: Студия-И, 2020.

Выражаем искреннюю благодарность президенту фонда «Созидающий мир» (www.sozmir.ru), заслуженному строителю России Вячеславу Адамовичу Заренкову за поддержку в создании и публикации данного выпуска.

Эти произведения могут быть защищены авторским правом. Они размещены на сайте в соответствии с принципом «добросовестного использования» (fair use).

Произведения искусства, защищенные авторским правом, размещены на сайте исключительно для просмотра с информационно-образовательной целью. Изображения таких произведений запрещается копировать, печатать и воспроизводить в каком-либо виде, поскольку эти действия могут быть расценены как нарушение авторских прав.

Данные материалы сайта предназначены для использования исключительно в информационных, научных, учебных и культурных целях в соответствии со ст. 1274 ГК РФ. Использование в коммерческих целях или с нарушением правил, установленных ГК РФ, не допускается.

18+ © 2013—2021. Студия-И. Копирование материалов только с разрешения правообладателя.

Произведения искусства, защищенные авторским правом, размещены на сайте исключительно для просмотра. Изображения таких произведений запрещается копировать, печатать и воспроизводить в каком-либо виде, поскольку эти действия могут быть расценены как нарушение авторских прав.

«Студия-И» разрешает неограниченное копирование и распространение изображений исключительно тех произведений искусства, которые относятся к общественному достоянию.

Политика конфиденциальности — в соответствии с действующим законодательством.

Источник