Как дело измены как совесть тирана осенняя ночка темна

Как дело измены, как совесть тирана,

Осенняя ночка черна…

Черней этой ночи встает из тумана

Видением мрачным тюрьма.

Кругом часовые шагают лениво;

В ночной тишине, то и знай,

Как стон, раздается протяжно, тоскливо:

— Слу-шай.

Хоть плотны высокие стены ограды,

Железные крепки замки,

Хоть зорки и ночью тюремщиков взгляды

И всюду сверкают штыки,

Хоть тихо внутри, но тюрьма – не кладбище,

И ты, часовой, не плошай:

Не верь тишине, берегися, дружище:

— Слу-шай.

Вот узник вверху за решеткой железной

Стоит, прислонившись к окну,

И взор устремил он вглубь ночи беззвездной,

Весь словно впился в тишину.

Ни звука. Порой лишь собака зальется,

Да крикнет сова невзначай,

Да мерно внизу под окном раздается:

— Слу-шай.

«Не дни и не месяцы – долгие годы

В тюрьме осужден я страдать,

А бедное сердце так жаждет свободы, —

Нет, дольше не в силах я ждать.

Здесь штык или пуля – там воля святая…

Эх, черная ночь, выручай!

Будь узнику ты хоть защитой, родная. »

— Слу-шай.

Чу. Шелест… Вот кто-то упал… приподнялся…

И два раза щелкнул курок…

«Кто йдет. » Тень мелькнула – и выстрел раздался,

И ожил мгновенно острог.

Огни замелькали, забегали люди…

«Прощай, жизнь, свобода, прощай!» —

Прорвалося стоном из раненой груди…

— Слу-шай.

И снова всё тихо… На небе несмело

Луна показалась на миг.

И, словно сквозь слезы, из туч поглядела

И скрыла заплаканный лик.

Внизу ж часовые шагают лениво;

В ночной тишине, то и знай,

Как стон, раздается протяжно, тоскливо:

— Слу-шай.

Современник. 1864, № 2, подпись: Ив. Г.-М.

Вольная русская поэзия XVIII-XIX веков. Вступит. статья, сост., вступ. заметки, подг. текста и примеч. С. А. Рейсера. Л., Сов. писатель, 1988 (Б-ка поэта. Большая сер.)

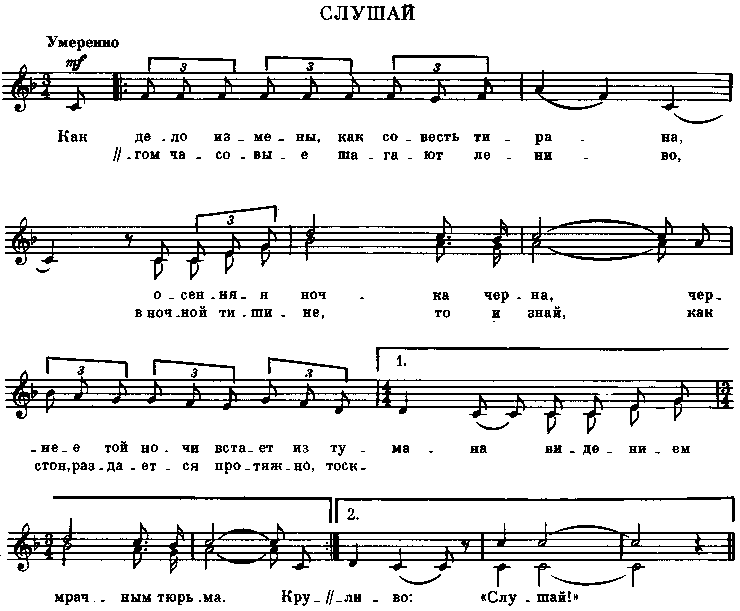

В 1860-е годы стихотворение положено на музыку композитором П. П. Сокальским и стало очень популярным в студенческой и революционной среде. Впоследствии многократно перепечатывалось в хрестоматиях, сборниках, чтецах-декламаторах и т. д. и вошло в обиход русской революционной поэзии. В ряде изданий ошибочно приписывалось Михаилу Михайлову.

Русские народные песни, ПУРККА, т. 2. М.-Л., 1936, с. 8. Приводится по: Соболева Г. Г. Россия в песне. Музыкальные страницы. 2-е изд., М., Музыка, 1980.

Как дело измены, как совесть тирана,

Осенняя ночка темна,

Темнее той ночи встает из тумана

Видением мрачным тюрьма.

Кругом часовые шагают лениво,

В ночной тишине, то и знай,

Как стон раздается протяжно, тоскливо:

— Слуша-ай.

Хоть плотны высокие стены ограды,

Железные крепки замки,

Хоть зорки и ночью тюремщиков взгляды,

И всюду сверкают штыки,

Хоть тихо внутри, но тюрьма – не кладбище:

И ты, часовой, не плошай,

Не верь тишине, берегися, дружище:

— Слуша-ай.

Вот узник вверху за решеткой железной

Стоит, прислонившись к окну,

И взор устремил он в глубь ночи без звездной,

Весь словно впился в тишину.

Ни звука. Порой лишь собака зальется

Да крикнет сова невзначай.

Да мерно внизу под окном раздается:

— Слуша-ай.

Не дни и не месяцы – долгие годы

В тюрьме осужден я страдать.

А бедное сердце так жаждет свободы,

Нет, больше не в силах я ждать.

Здесь штык или пуля, там воля святая…

Эх, темная ночь, выручай.

Будь узнику ты хоть защитой, родная.

— Слуша-ай.

Чу. Шорох, — вот кто-то упал, приподнялся,

И два раза щелкнул курок,

Вот что-то сверкнуло, и выстрел раздался,

И ожил мгновенно острог.

Огни замелькали, забегали люди…

«Прощай, жизнь, свобода, прощай»

Вырвалось воплем из раненной груди…

— Слуша-ай.

И снова все тихо — на небе не смело

Луна показалась на миг.

И, словно сквозь слезы, из туч поглядела.

И закрыла заплаканный лик.

Кругом часовые шагают лениво,

В ночной тишине, то и знай,

Как стон раздается протяжно, тоскливо:

— Слуша-ай.

Песни революции. Издание Уполкультработы при водопути Н. К. П. С. Тюмень, Первая Гостипография, 1923, подпись: М. И. Михайлов. (Сохранена орфография и пунктуация оригинала).

Вариант освобожден от книжных оборотов, неудобных для исполнения.

Иван Иванович Гольц-Миллер (1842—1871), будучи студентом юридического факультета Московского университета, сблизился с революционным кружком П. Г. Зайчневского и принимал участие в составлении прокламации «Молодая Россия». Вскоре последовали арест, заключение в смирительном доме, а затем административная высылка. В 1865 г. Гольц-Миллер переехал в Одессу и поступил в университет, но уже в 1866 г. был уволен и подвергся новой высылке. И. И. Гольц-Миллер — внебрачный сын старшего брата отца Л. Н. Толстого и, таким образом, приходится двоюродным братом великому писателю. Однако об этом родстве ни Гольц-Миллер, ни Толстой ничего не знали и, по-видимому, никогда не встречались (см.: Корнеев А. В. «Произведен был в немца»: (О происхождении И. И. Гольц-Миллера) // «Русская литература». 1985, № 1. С. 189—195). Как поэт Гольц-Миллер выступил в 1863 г. с рядом стихотворений на острые социальные темы, выражавших настроения русской революционной демократии.

Источник

Как дело измены как совесть тирана осенняя ночка темна

Сделаем из Сибири каторжной, кандальной – Сибирь советскую, социалистическую!

Звучание слов «каторга», «каторжане». – Сталинский указ о введении каторги и виселицы. – Победы фронта пригоняли пополнения. – Каторжный лагпункт на 17-й шахте Воркуты. – Сверхрежим. – Сравнить с сахалинской каторгой при Чехове. – Другие такие лагпункты. – Гнев читателей на автора. – Три комсомолки-лётчицы. – Женщины, сходившиеся с оккупантами. – Как сажали мелкоту. – Школьные учителя на оккупированной территории. – Оборот властей с патриотизмом в советско-германскую войну. – Откуда столько предателей? – Определяет ли бытие сознание? – Кем это допущены ошибки? – И что считать ошибками. – Почему так многие были рады приходу немцев? – Раскрытие винницких могил. – Больно ли тем, кого мы топчем? – Где же ваше Учение? – Кому не хватало воздуха. – Чета Броневицких. – Как это воспринималось юностью. – И в 30-е годы далеко не все восхищались. – В советской печатной лжи не различить оттенков. – Броневицкий – бургомистр, и что он должен был увидеть. – Ясность понимания у довоенной деревни. – Каковы были к войне народные чувства и как погублены. – Исход населения с разбитым врагом. – Власовцы от отчаяния. – Власовцы от горения сердца. – Что знали эти люди в 1941 году. – Повторить приём самого большевизма. – Паралич и распад коммунистической власти в 1941. – Котлы, котлы. – Майор Кононов и его полк. – «Превратить войну в гражданскую». – Народное движение в Локте Брянском, его программа. – На Дону. – Ленинградские студенты. – От прихода иностранной армии ждали только свержения режима. – А Западу нужна была своя свобода, а не наша. – Наш порыв к освобождению и немецкая колониальная тупость. – Истинное движение низов. – Изменили родине – коммунистические верхи. – В союзе с немцами прежде был Ленин.

Смягчение каторжного режима в 1946–47 по хозяйственным потребностям. – Создание Особых лагерей с 1948 года. – Перечень их. – Отбор в них по статьям. – Нуждаются ли советские в определении каторги?

Революция бывает торопливо-великодушна. Она от многого спешит отказаться. Например, от слова каторга. А это – хорошее, тяжёлое слово, это не какой-нибудь недоносок ДОПР, не скользящее ИТЛ. Слово «каторга» опускается с судейского помоста как чуть осекшаяся гильотина и ещё в зале суда перебивает осуждённому хребет, перешибает ему всякую надежду. Слово «каторжане» такое страшное, что другие арестанты, не каторжане, думают между собой: вот уж где, наверное, палачи! (Это – трусливое и спасительное свойство человека: представлять себя ещё не самым плохим и не в самом плохом положении. На каторжанах номера! – ну, значит, отъявленные! На нас-то с вами не навесят же. Подождите, навесят!)

Сталин очень любил старые слова, он помнил, что на них государства могут держаться столетиями. Безо всякой пролетарской надобности он приращивал отрубленные второпях: «офицер», «генерал», «директор», «верховный». И через двадцать шесть лет после того, как Февральская революция отменила каторгу, – Сталин снова её ввёл. Это было в апреле 1943 года, когда Сталин почувствовал, что, кажется, воз его вытянул в гору. Первыми гражданскими плодами сталинградской народной победы оказались: Указ о военизации железных дорог (мальчишек и баб судить трибуналом) и, через день (17 апреля), – Указ о введении каторги и виселицы. (Виселица – тоже хорошее древнее установление, это не какой-нибудь хлопок пистолетом, виселица растягивает смерть и позволяет в деталях показать её сразу большой толпе.) Все последующие победы пригоняли на каторгу и под виселицу обречённые пополнения – сперва с Кубани и Дона, потом с левобережной Украины, из-под Курска, Орла, Смоленска. Вслед за армией шли трибуналы, одних публично вешали тут же, других отсылали в новосозданные каторжные лагпункты.

Самый первый такой был, очевидно, – на 17-й шахте Воркуты (вскоре – и в Норильске, и в Джезказгане). Цель почти не скрывалась: каторжан предстояло умертвить. Это откровенная душегубка, но, в традиции ГУЛАГа, растянутая во времени, – чтоб обречённым мучиться дольше и перед смертью ещё поработать.

Их поселили в «палатках» семь метров на двадцать, обычных на севере. Обшитые досками и обсыпанные опилками, эти палатки становились как бы лёгкими бараками. В такую палатку полагалось 80 человек, если на вагонках, 100 – если на сплошных нарах. Каторжан селили – по двести.

Но это не было уплотнение! – это было только разумное использование жилья. Каторжанам установили двухсменный двенадцатичасовой рабочий день без выходных – поэтому всегда сотня была на работе, а сотня в бараке.

На работе их оцеплял конвой с собаками, их били кому не лень и подбодряли автоматами. По пути в зону могли по прихоти полоснуть их строй автоматной очередью – и никто не спрашивал с солдат за погибших. Изморенную колонну каторжан легко было издали отличить от простой арестантской – так потерянно, с трудом таким они брели.

Полнопротяжно отмерялись их двенадцать рабочих часов. (На ручном долблении бутового камня под полярными норильскими вьюгами они получали за полсуток – один раз 10 минут обогревалки.) И как можно несуразнее использовались двенадцать часов их отдыха. За счёт этих двенадцати часов их вели из зоны в зону, строили, обыскивали. В жилой зоне их тотчас вводили в никогда не проветриваемую палатку, без окон, – и запирали там. В зиму густел там смрадный, влажный, кислый воздух, которого и двух минут не мог выдержать непривыкший человек. Жилая зона была доступна каторжанам ещё менее, чем рабочая. Ни в уборную, ни в столовую, ни в санчасть они не допускались никогда. На всё была или параша, или кормушка. Вот какой проступила сталинская каторга 1943–44 годов: соединением худшего, что есть в лагере, с худшим, что есть в тюрьме.

Царская каторга, по свидетельству Чехова, была гораздо менее изобретательна. Из Александровской (Сахалин) тюрьмы каторжане не только могли круглосуточно выходить во двор и в уборную (парашами там даже не пользовались), но и весь день – в город! Так что подлинный смысл слова «каторга» – чтоб гребцы были к вёслам прикованы – понимал только Сталин.

На 12 часов их «отдыха» ещё приходилась утренняя и вечерняя проверка каторжан – проверка не просто счётом поголовья, как у зэков, но обстоятельная, поимённая перекличка, при которой каждый из ста каторжан дважды в сутки должен был без запинки огласить свой номер, свою постылую фамилию, имя, отчество, год и место рождения, статьи, срок, кем осуждён и конец срока; а остальные девяносто девять должны были дважды в сутки всё это слушать и терзаться. На эти же 12 часов приходились и две раздачи пищи: через кормушку раздавались миски и через кормушку собирались. Никому из каторжан не разрешалось работать на кухне, никому – разносить бачки с пищей. Вся обслуга была – из блатных, и чем наглее, чем безпощаднее они обворовывали проклятых каторжан, – тем лучше жили сами, и тем больше были довольны каторжные хозяева, – здесь, как всегда за счёт Пятьдесят Восьмой, совпадали интересы НКВД и блатарей.

Но так как ведомости не должны были сохранить для истории, что каторжан морили ещё и голодом, – то по ведомостям им полагались жалкие, а тут ещё трижды разворованные добавки «горняцких» и «премблюд». И всё это долгой процедурой совершалось через кормушку – с выкликом фамилий, с обменом мисок на талоны. И когда можно было бы наконец свалиться на нары и заснуть – отпадала опять кормушка, и опять выкликались фамилии, и начиналась выдача тех же талонов на следующий день (простые зэки не возились с талонами, их получал и сдавал на кухню бригадир).

Источник

Кортик

Глава 7. Мама

Миша лежал в кровати, прислушиваясь к отдаленным звукам улицы, доходившим до него сквозь чуть колеблющиеся занавески.

Идут люди. Слышны их шаги по деревянному тротуару и звучная украинская речь… Скрипит телега… Мальчик катит колесо, подгоняя его палочкой. Колесо катится тихо, лишь постукивает на стыке…

Миша слышал все это сквозь какой-то туман, и звуки эти мешались с короткими, быстро забываемыми снами. Полевой… Белогвардейцы… Ночь, скрывшая Полевого… Никитский… Кортик… Кровь на лице Полевого и на его, Мишином, лице… Теплая, липкая кровь…

Дедушка рассказал ему, как было дело. Отряд железнодорожников окружил поселок, и не всем бандитам удалось умчаться на своих быстрых конях. Но Никитский улизнул. Полевого в перестрелке ранили, он лежит теперь в станционной больнице.

Дедушка потрепал Мишу по голове и сказал:

А какой он герой? Вот если бы он перестрелял бандитов и Никитского взял в плен, тогда другое дело.

Интересно, как встретит его Полевой. Наверное, хлопнет по плечу и скажет: «Ну, Михаил Григорьевич, как дела?». Может быть, подарит ему револьвер с портупеей, и они оба пойдут по улице, вооруженные и забинтованные, как настоящие солдаты. Пусть ребята посмотрят!

В комнату вошла мама. Она приехала из Москвы, вызванная телеграммой. Она оправила постель, убрала со стола тарелку, хлеб, смахнула крошки.

– Мама, – спросил Миша, – кино у нас в доме работает?

– Какая картина идет?

– Не помню. Лежи спокойно.

– Я лежу спокойно. Звонок у нас починили?

– Ты кого видела? Славку видела?

– А Шурку Большого?

– Видела, видела… Молчи, прошу тебя!

Эх, жалко, что он поедет в Москву без бинтов! Вот бы ребята позавидовали! А если не снимать бинтов? Так забинтованному и ехать! Красота! Умываться бы не пришлось…

– Мама, сколько я буду лежать?

– Пока не выздоровеешь.

– Я себя чувствую совсем хорошо. Пусти меня на улицу.

«Жалко ей, – мрачно думает Миша. – Лежи тут! Вот возьму и убегу». Он представлял себе, как мама войдет в комнату, а его уже нет. Она будет плакать, убиваться, но ничто не поможет, она никогда уже его не увидит.

Миша искоса поглядел на мать. Она шила, склонив голову, изредка откусывая нитку.

Тяжело ей придется без него! Придет со службы домой, а дома никого нет. В комнате пусто, темно. Весь вечер будет сидеть и думать о Мише. Жалко ее все-таки…

Она такая худенькая, молчаливая, с серыми лучистыми глазами, такая неутомимая и работящая. Она поздно приходит с фабрики домой. Готовит обед. Убирает комнату. Стирает Мише рубашки, штопает чулки, помогает ему готовить уроки, а он ленится наколоть дров, сходить в очередь за хлебом или разогреть обед.

Милая, славная мамочка! Как часто он огорчает ее, не слушается, плохо ведет себя в школе! Маму вызывали туда, и она упрашивала директора простить Мишу. Сколько он перепортил вещей, истрепал книг, порвал одежды! Она терпеливо штопает, шьет, а он стыдится ходить с ней по улице «как маленький». Он никогда ее не целует – ведь это «телячьи нежности». Вот и сегодня он придумывает, какое горе причинить ей, а она все бросила, целую неделю моталась по теплушкам, тащила для него вещи и теперь не отходит от его постели.

Миша прикрыл глаза. В комнате почти совсем темно. Только маленький уголок, там, где сидит мама, освещен золотистым светом догорающего дня. Мама шьет, наклонив голову, и тихо поет:

И протяжное, тоскливое, как стон «слу-у-шай…».

Это поет узник, молодой, с прекрасным лицом. Он держится руками за решетку и смотрит на сияющий и недоступный мир.

Мама все поет и поет. Миша открыл глаза. Теперь смутно видно в темноте ее бледное лицо. Песня сменяет песню, и все они заунывные и печальные.

Миша вдруг разрыдался. И когда мама наклонилась к нему: «Мишенька, родной, что с тобой?», – он обхватил ее шею, притянул к себе и, уткнув лицо в теплую, знакомо пахнущую кофточку, прошептал:

Источник