- Олицетворение

- Определение олицетворения

- Примеры олицетворения в литературе

- Примеры олицетворения в стихотворениях

- Примеры олицетворения в рекламе

- Разница между метафорой и олицетворением

- Разница между аллегорией и олицетворением

- Что такое олицетворение. Примеры. Метафора, олицетворение и эпитет

- Олицетворение и метафора

- Зачем нужно олицетворение и где его используют

- Олицетворение и эпитеты

- Олицетворение и аллегория — в чем разница?

- Олицетворение. Примеры из литературы

- Олицетворение — это искусство оживлять неживое

- Что это такое на примерах

- Олицетворение в русском фольклоре

- Примеры олицетворений в литературе

- Олицетворение в рекламе

- Заключение

- Комментарии и отзывы (3)

Олицетворение

О чем эта статья:

Определение олицетворения

Олицетворение — это литературный прием, который заключается в том, что неодушевленным предметам приписываются свойства одушевленных.

Чтобы понять, что такое олицетворение, рассмотрим примеры:

- «воет море» — мы знаем, что море не воет, но понимаем, что море издает сильный шум;

- «играло пианино» — пианино не может играть само по себе, но понятно, что оно издает звуки, когда на нем играет пианист.

Корней Чуковский применял олицетворение в своем творчестве, например, в стихотворении «Мойдодыр». Тут и бешеная мочалка, и прыгающие брюки, и кривоногий и хромой умывальник:

Одеяло

Убежало,

Улетела простыня,

И подушка,

Как лягушка,

Ускакала от меня.

Приведем еще примеры из нашей речи. Вспомните, как часто вы слышите такие фразы:

- финансы поют романсы,

- погода шепчет,

- время бежит,

- труба зовет.

С точки зрения логики эти фразы бессмысленны. Ведь финансы не могут петь, погода шептать, а труба звать. Тем не менее, мы понимаем смысл этих фраз.

В этом нам помогают исторические корни — в древности люди часто приписывали силам природы и предметам человеческие свойства. Это помогало им лучше понять окружающий мир.

Примеры олицетворения в литературе

С помощью олицетворения предметы словно оживают. Этот прием помогает нашему воображению рисовать более яркие картинки. Рассмотрим предложения с олицетворением из произведений известных авторов.

«И дед крякал, и мороз крякал, а глядя на них, и Ванька крякал».

А. П. Чехов «Ванька»

«Погода была ужасная: ветер выл, мокрый снег падал хлопьями; фонари светились тускло; улицы были пусты».

А. С. Пушкин «Пиковая дама»

«Заря сияла на востоке, и золотые ряды облаков, казалось, ожидали солнца…».

А. С. Пушкин «Барышня-крестьянка»

«Но и теперь я не ушел от разъяренного моря: оно снова пустилось за мной вдогонку».

Д. Дефо «Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения Робинзона Крузо»

Примеры олицетворения в стихотворениях

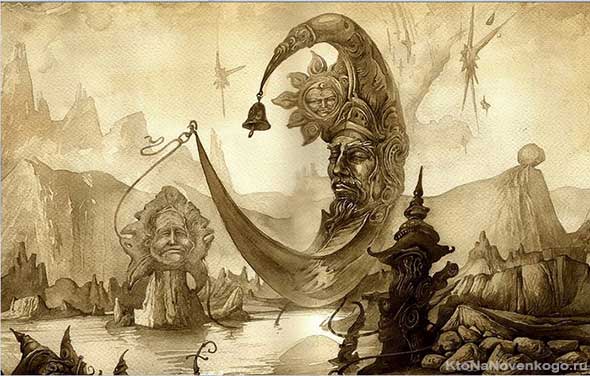

Олицетворение — популярный прием и у поэтов. С помощью олицетворения можно представить, как идет туча, молчит озеро, рыдает птица, поют ручьи. А еще благодаря этому приему мы можем назвать утро радостным, а сердце мудрым.

И туча шла, гора горой!

Кричал пастух, металось стадо,

И только церковь под грозой

Молчала набожно и свято.

Н. М. Рубцов «Во время грозы»

Над пучиной в полуденный час

Пляшут искры, и солнце лучится,

И рыдает молчанием глаз

Далеко залетевшая птица.

Н. С. Гумилев «Воспоминание»

…И бьют часы на башне дальней,

считает башня, и печальней

вдали другая вторит ей.

В. В. Набоков «Университетская поэма»

Когда ручьи поют романс

О непролазной грязи,

И вечер явно не про нас

Таинственен и черномаз.

В. Л. Пастернак «Весеннюю порою льда»

Примеры олицетворения в рекламе

Примеры олицетворения мы видим не только в известных произведениях, но и в рекламе на уличных баннерах, по телевизору или на ютубе. Рекламщики уже давно используют яркие образы и оживляют товар для увеличения продаж.

Например, в серии роликов от M&M’s главные герои — конфеты Желтый и Красный — разговаривают друг с другом и ведут обычную человеческую жизнь.

А вот примеры слоганов с олицетворением:

- «Тefal всегда думает о нас!» (сковородки Тefal);

- «Желает вам осени без гриппа и простуд» (препарат «Анаферон»);

- «Обычная тушь никогда не зайдет так далеко» (тушь L`Oreal).

Разница между метафорой и олицетворением

Метафора и олицетворение — это приемы, которые построены на образности. Оба приема делают речь более живой и яркой. При этом олицетворение считается разновидностью метафоры.

В чем различие между этими двумя приемами:

- Метафора — это всегда завуалированное непрямое сравнение. А олицетворение — придание чему-то неживому (явлениям в природе, предметам) и животному миру человеческих качеств: характера, эмоций, движения.

Метафора: кот наплакал (так мало, как слез у котика).

Олицетворение: деревья обняли друг друга ветвями (действие, которое характерно для людей, применили к деревьям).

В метафоре смысл нужно искать, а в олицетворении он всегда очевиден.

«Воля моя — кремень». Кремень — метафора. Нужно поразмышлять, что хотел сказать автор. Возможно, что воля крепкая и несгибаемая, как кремень.

«Зима недаром злится, прошла ее пора…». В этом случае автор использует олицетворение, он придает зиме качество человека — злость.

Разница между аллегорией и олицетворением

Иногда олицетворение путают с аллегорией, которая передает абстрактное понятие с помощью конкретного образа. Например, голубь — символ мира.

Однако олицетворение не всегда подразумевает аллегорию. Например, в строке «Горные вершины спят во тьме ночной» Лермонтов приписывает скалам способность спать, как живым существам, но аллегории здесь нет.

Иногда писатель может одновременно использовать и олицетворение, и аллегорию. Тогда объект с человеческими качествами становится символом чего-то более значимого. Так, в лермонтовском стихотворении у паруса есть человеческие качества и он становится аллегорией мятежной души.

Белеет парус одинокой

В тумане моря голубом.

Что ищет он в стране далекой?

Что кинул он в краю родном.

Играют волны — ветер свищет,

И мачта гнется и скрипит…

Увы! Он счастия не ищет

И не от счастия бежит!

Под ним струя светлей лазури,

Над ним луч солнца золотой…

А он, мятежный, просит бури,

Как будто в бурях есть покой!

М. Ю. Лермонтов

Источник

Что такое олицетворение. Примеры. Метафора, олицетворение и эпитет

Олицетворение — это перенос человеческих качеств на неодушевленные предметы или отвлеченные понятия. Их наделяют способностью говорить, думать, чувствовать.

O чeм ты воешь, вeтep нoчнoй, о чeм тaк ceтyeшь бeзyмнo? (Ф.И.Tютчeв)

Море — смеялось. (М. Горький)

Олицетворение и метафора

Синонимы к слову олицетворение — одушевление, персонификация, прозопопея.

Олицетворение — средство выразительности речи, один из видов метафоры (использования слов в переносном значении). Как и любые метафоры, олицетворения бывают общепринятыми, и оттого стертыми.

А бывают неповторимые, авторские олицетворения:

И резвая задумается радость.

Олицетворение — это всегда перенос качества с живого на неживое ( «посмотри, как дремлют ивы »), а метафора может возникать и на основе сходства неодушевленных предметов (« зеркало реки» ), и на основе переноса свойств неживого на живое существо (« каменное лицо »).

Метафора может быть глубокой, многозначной и сложной, а олицетворение всегда достаточно прозрачно ( «за окном злится буря» ). Поэтому олицетворение может быть частью более сложной метафоры:

И когда, обезумев от муки,

Шли уже осужденных полки,

И короткую песню разлуки

Паровозные пели гудки .

Звезды смерти стояли над нами,

И безвинная корчилась Русь

Под кровавыми сапогами

И под шинами черных марусь.

Зачем нужно олицетворение и где его используют

Олицетворение позволяет автору создать глубокий художественный образ — яркий и неповторимый. С помощью олицетворения описывают собственные эмоции и переживания героев, выражают отношение к предметам и явлениям.

Олицетворение часто используется в стихах, но встречается и в разговорной речи, и в прозе:

Лед крепкий под окном, но солнце пригревает, с крыш свесились сосульки — началась капель. «Я! я! я!»-звенит каждая капля, умирая; жизнь ее — доля секунды. «Я!» — боль о бессилии.

Олицетворение часто встречается в народных сказках, былинах, во многих фразеологизмах:

Слово не воробей, вылетит — не поймаешь.

Дело мастера боится.

Морда просит кирпича.

Олицетворение и эпитеты

Олицетворение может быть украшено эпитетами — образными определениями. Это делает олицетворение более ярким и оригинальным. Например, в стихотворении Заболоцкого «Утренняя песня»:

А там, внизу, деревья, звери, птицы,

Большие, сильные, мохнатые, живые,

Сошлись в кружок и на больших гитарах,

На дудочках, на скрипках, на волынках

Вдруг заиграли утреннюю песню

Олицетворение и аллегория — в чем разница?

Иногда олицетворение путают с аллегорией — передачей абстрактного понятия с помощью конкретного образа (например, голубь — символ мира).

Однако олицетворение далеко не всегда подразумевает аллегорию. У Лермонтова читаем: « Горные вершины спят во тьме ночной ». Поэт приписывает скалам способность спать, как живым существам, но явной аллегории здесь нет.

Бывает, однако, что писатель одновременно использует и олицетворение, и аллегорию: объект, награждаемый человеческими качествами, становится символом чего-то более значимого. Так, в лермонтовском стихотворении парус награждается человеческими качествами и становится аллегорией метущейся души.

Белеет парус одинокой

В тумане моря голубом.

Что ищет он в стране далекой?

Что кинул он в краю родном.

Играют волны — ветер свищет,

И мачта гнется и скрыпит…

Увы! он счастия не ищет

И не от счастия бежит!

Под ним струя светлей лазури,

Над ним луч солнца золотой…

А он, мятежный, просит бури,

Как будто в бурях есть покой!

Олицетворение. Примеры из литературы

Я свистну, и ко мне послушно, робко

Вползет окровавленное злодейство,

И руку будет мне лизать, и в очи

Смотреть, в них знак моей читая воли.

А.С. Пушкин

Выхожу один я на дорогу,

Сквозь туман кремнистый путь блестит;

Ночь тиха. Пустыня внемлет богу

И звезда с звездою говорит.

М.Ю. Лермонтов

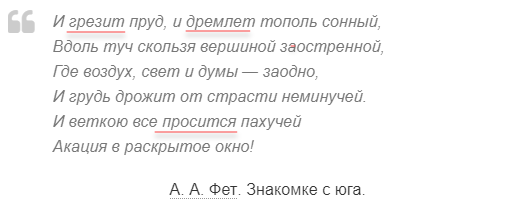

И грезит пруд, и дремлет тополь сонный,

Вдоль туч скользя вершиной заострённой,

Где воздух, свет и думы — заодно,

И грудь дрожит от страсти неминучей,

И веткою всё просится пахучей

Акация в раскрытое окно!

А.А. Фет

Сияет солнце, воды блещут,

На всем улыбка, жизнь во всем,

Деревья радостно трепещут,

Купаясь в небе голубом.

Поют деревья, блещут воды,

Любовью воздух растворен,

И мир, цветущий мир природы,

Избытком жизни упоен.

Ф.И. Тютчев

Задремали звезды золотые,

Задрожало зеркало затона,

Брезжит свет на заводи речные

И румянит сетку небосклона.

Улыбнулись сонные березки,

Растрепали шелковые косы.

Шелестят зеленые сережки,

И горят серебряные росы.

У плетня заросшая крапива

Обрядилась ярким перламутром

И, качаясь, шепчет шаловливо:

«С добрым утром!»

Сергей Есенин

Осторожно ветер

Из калитки вышел,

Постучал в окошко,

Пробежал по крыше:

Поиграл немного

Ветками черемух,

Пожурил за что-то

Воробьев знакомых.

И, расправив бодро

Молодые крылья,

Полетел куда-то

Вперегонку с пылью.

М.В. Исаковский

Снег идет, снег идет,

Словно падают не хлопья,

А в заплатанном салопе

Сходит наземь небосвод.

Словно с видом чудака,

С верхней лестничной площадки,

Крадучись, играя в прятки,

Сходит небо с чердака.

Потому что жизнь не ждет.

Не оглянешься – и святки.

Только промежуток краткий,

Смотришь, там и новый год.

Снег идет, густой-густой.

В ногу с ним, стопами теми,

В том же темпе, с ленью той

Или с той же быстротой,

Может быть, проходит время?

Б.Л. Пастернак

Источник

Олицетворение — это искусство оживлять неживое

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Олицетворение – это один из художественных приемов в литературе.

Вместе с «собратьями» — эпитетом, аллегорией, метафорой – оно служит одной цели. Помогает насытить произведение яркими образами, делает его более красочным и интересным.

Но в отличие от остальных, его проще всего распознать и понять, что это такое.

Что это такое на примерах

Олицетворение – это когда автор наделяет неодушевленные предметы человеческими свойствами.

Вот пример известного стихотворения Фета с использованием олицетворений:

Пруд не может грезить, а тополь дремать. Равно как и акация не может «проситься». Все это художественные приемы, оживляющие неживое и вносящие красоту в литературное произведение.

Оставим ненадолго литературу в стороне и приведем пример из нашего привычного лексикона. Вспомните, как часто вы сами говорите или слышите:

Финансы поют романсы

Погода шепчет

Часы бегут/отстают

Труба зовет

Дела пошли в гору

С точки зрения дословного понимания, эти фразы бессмысленны и некорректны. Ведь финансы не могут петь, погода шептать, труба звать – у них же нет для этого рта. Да и часы с ногами себе трудно представить.

Все эти глаголы применимы только к живым существам, будь то человек или животное. Но никак не к неодушевленным предметам. Но в этом и заключается смысл ОЛИЦЕТВОРЕНИЯ.

Само это слово пришло в русский язык из латыни. Правда, там чаще можно встретить синоним (что это?) – персонификация, образованный из двух частей – persona (лицо) и facio (делаю).

Прослеживаются и исторические корни – в древности люди часто приписывали силам природы человеческие свойства, наделяли ими любой предмет. И это помогало им лучше понять окружающий мир. Из этой мистификации и родился литературный прием.

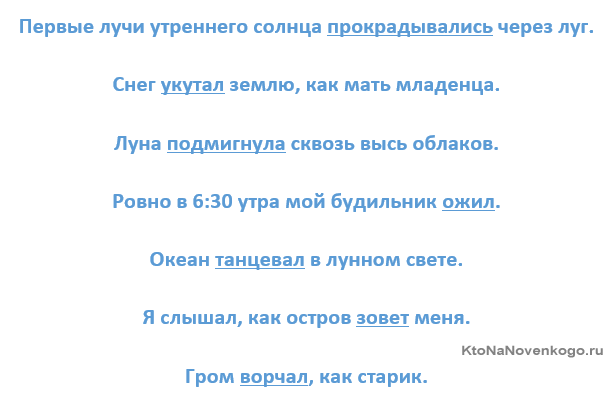

Еще немного примеров для наглядности:

Я бы назвал этот прием несколько иначе — одушевление. Так проще понять его смысл.

Олицетворение в русском фольклоре

Раз уж речь зашла о древних временах, то надо обязательно упомянуть, что много олицетворений можно найти в русских народных пословицах и поговорках. И главное, мы их знаем, постоянно употребляем и воспринимаем как нечто абсолютно нормальное:

Слово не воробей, ВЫЛЕТИТ – НЕ ПОЙМАЕШЬ

НАШЛА коса на камень

Если гора НЕ ИДЕТ к Магомету

Дело мастера БОИТСЯ

И еще один яркий пример народного фольклора с использованием олицетворения – тут оно максимально недвусмысленное:

Как на нашем на базаре

Пироги пекут с глазами.

Их пекут — они БЕГУТ,

Их едят — они ГЛЯДЯТ!

Еще больше олицетворений можно найти в сказках. Там полно всяких неодушевленных предметов, которые умеют двигаться, разговаривать и вообще ведут себя как живые.

Ну, например, можно вспомнить ковер-самолет, ступу Бабы Яги, печку, которая помогла детям убежать от Гусей-лебедей. Да даже Мойдодыр, Щелкунчик, Буратино и Страшила с Железным дровосеком сюда подойдут. Наверняка вы вспомните еще массу примеров, где неодушевленный предмет вдруг становится живым.

В «Слове о полку Игореве» можно встретить следующие примеры олицетворения:

А сколько красивых олицетворений встречается у Александра Сергеевича Пушкина. Достаточно рассмотреть «Сказку о мертвой царевне». Помните, у кого Царевич Елисей просил помощи? У ветра, месяца, солнца.

Свет наш солнышко! Ты ХОДИШЬ

Круглый год по небу, сводишь

Зиму с теплою весной,

Всех нас ВИДИШЬ под собой.

Месяц, месяц, мой дружок,

Позолоченный рожок!

Ты ВСТАЁШЬ во тьме глубокой,

Круглолицый, светлоокий,

И, обычай твой ЛЮБЯ,

Звезды СМОТРЯТ на тебя.

Ветер, ветер! Ты могуч,

Ты ГОНЯЕШЬ стаи туч,

Ты волнуешь сине море,

Всюду веешь на просторе,

НЕ БОИШЬСЯ никого,

Кроме бога одного.

Видите, здесь все они наделены человеческими свойствами. А после вопроса «Не видали ли царевну?» они ведь еще и отвечают Елисею. То есть ведут себя как абсолютно живые.

Примеры олицетворений в литературе

И неслучайно мы упомянули Пушкина. В литературе подобный прием чаще всего встречается в поэзии. Ведь этот жанр (что это такое?) более мелодичен, мечтателен, в нем как нигде приветствуется полет мысли и различные образы.

Вот, например, у Федора Тютчева целые горы оживают, благодаря всего одному слову:

Сквозь лазурный сумрак ночи

Альпы снежные ГЛЯДЯТ;

Помертвелые их очи

Льдистым ужасом разят.

Или знаменитый «Парус» М.Ю.Лермонтова. Ведь в стихотворении ни слова не сказано, что лодкой управляют люди. Она сама по себе — главный герой всего стихотворения, который живет, сражается с волнами и движется к одной ему известной цели:

Белеет парус одинокой

В тумане моря голубом.

Что ИЩЕТ он в стране далекой?

Что КИНУЛ он в краю родном?

Есенин в своем творчестве вообще воспринимал природу как живой организм. И потому в его произведениях часто можно встретить олицетворения.

Например, «ОТГОВОРИЛА роща золотая», «ПОЁТ зима, АУКАЕТ, мохнатый лес БАЮКАЕТ», «о всех ушедших ГРЕЗИТ конопляник», «Луна ХОХОТАЛА, как клоун». А уж в стихотворении «С добрым утром» и вовсе олицетворение на олицетворении:

ЗАДРЕМАЛИ звезды золотые,

ЗАДРОЖАЛО зеркало затона …

УЛЫБНУЛИСЬ сонные березки,

РАСТРЕПАЛИ шелковые косы …

У плетня заросшая крапива

ОБРЯДИЛАСЬ ярким перламутром

И качаясь, ШЕПЧЕТ шаловливо:

— С добрым утром!

В прозе также можно найти яркие примеры олицетворения.

Глаза, еще блестевшие от слез, ЗАСМЕЯЛИСЬ дерзостно и счастливо. (Тургенев)

Котелок СЕРДИТСЯ и БОРМОЧЕТ на огне. (Паустовский)

Но все-таки проза всегда выглядит беднее поэзии. Поэтому все самые яркие образы и приемы следует искать именно в стихотворениях.

Олицетворение в рекламе

Примеры олицетворения мы можем также ежедневно видеть на экранах телевизоров или уличных баннерах. Рекламщики уже давно стали использовать яркие образы и «оживлять» тот товар, который необходимо продать.

Всем же знакома серия роликов драже «M&M’s» где главными героями являются конфеты Желтый и Красный.

И многие слышали подобные слоганы:

- «Тefal всегда ДУМАЕТ о нас!» (сковородки Тefal);

- «ГОВОРЯТ на языке твоего тела» (прокладки Always);

- «УХАЖИВАЮТ за красотой твоих ног» (колготки Sanpellegrino);

- «ЖЕЛАЕТ вам осени без гриппа и простуд» (препарат Анаферон);

- «Обычная тушь никогда НЕ ЗАЙДЕТ так далеко» (тушь L`Oreal).

Заключение

Кстати, если заметили, то в качестве олицетворения всегда выступает глагол. Это отличительная черта данного литературного приема. Именно глагол «оживляет» конкретное существительное, наделяя его определенными свойствами.

Но при этом, это не простой глагол, который мы употребляем в своей речи (он идет, он видит, он радуется и т.д.). В данном случае он еще и добавляет тексту выразительности и яркости.

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (3)

Видя такой пример в литературе, читатели часто переносят его в реальную жизнь. Ведь многие приписывают человеческие свойства, например, своим машинам и даже дают им имена.

Олицетворение в литературе и русском фольклоре-это естественное явление, которое придает красоту народному творчеству. А вот олицетворять предметы в рекламе я считаю кощунством.

Источник