Хроника событий политического кризиса осени 1993 года в России

Длившееся с момента распада СССР противостояние двух ветвей российской власти — исполнительной в лице президента России Бориса Ельцина и законодательной в лице парламента — Верховного Совета (ВС) РСФСР, возглавляемого Русланом Хасбулатовым, вокруг темпов реформ и методов строительства нового государства, 3‑4 октября 1993 года перешло в вооруженное столкновение и окончилось танковым обстрелом резиденции парламента — Дома Советов (Белого дома).

Согласно заключению комиссии Государственной Думы по дополнительному изучению и анализу событий, происходивших в городе Москве 21 сентября — 5 октября 1993 года, исходной причиной событий и их тяжких последствий явилась подготовка и издание президентом РФ Борисом Ельциным указа от 21 сентября №1400 «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации», озвученного в его телевизионном обращении к гражданам России 21 сентября 1993 года в 20.00. Подписывая указ, Ельцин ссылался на невозможность продолжения сотрудничества с законодательной властью, ставшей, по мнению президента РФ, в условиях экономического кризиса препятствием на пути экономических реформ и превращение Верховного Совета в «штаб неконструктивной оппозиции», занимающийся политической борьбой.

В подготовленном главой государства указе предписывалось прервать осуществление Съездом народных депутатов и Верховным Советом РФ законодательной, распорядительной и контрольной функций, не созывать съезд народных депутатов, а также прекратить полномочия народных депутатов Российской Федерации.

Через час после телевизионного обращения Ельцина председатель Верховного Совета Руслан Хасбулатов выступил на экстренном совещании депутатов в Белом доме, где квалифицировал действия Ельцина как государственный переворот.

В тот же день в 22.00 на экстренном заседании президиума ВС было принято постановление «О немедленном прекращении полномочий Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина».

В эти же часы началось экстренное заседание Конституционного суда (КС) под председательством Валерия Зорькина. Суд вынес заключение, что данный указ нарушает Конституцию в двенадцати пунктах и является основанием для отрешения президента Ельцина от должности. После того, как заключение КС было доставлено в Верховный Совет, тот, продолжая своё заседание, принял постановление о возложении исполнения полномочий президента на вице‑президента Александра Руцкого.

23 сентября в 22.00 в здании ВС открылся внеочередной (чрезвычайный) Х cъезд народных депутатов. По распоряжению правительства в здании были отключены телефонная связь и электричество. Участники съезда проголосовали за прекращение полномочий Ельцина и поручили исполнять обязанности президента вице‑президенту Александру Руцкому. Съезд назначил основных «силовых министров» — Виктора Баранникова, Владислава Ачалова и Андрея Дунаева.

Для охраны здания ВС из числа добровольцев были сформированы дополнительные охранные подразделения, членам которых, по специальному разрешению, выдавалось огнестрельное оружие, принадлежавшее Департаменту охраны ВС.

27 сентября здание Верховного Совета было окружено сплошным кольцом оцепления из сотрудников милиции и военнослужащих внутренних войск, вокруг здания было установлено заграждение из колючей проволоки. Пропуск людей, транспортных средств (включая машины «скорой помощи»), продовольствия и медикаментов внутрь зоны оцепления был фактически прекращен.

29 сентября президент Ельцин и председатель правительства Черномырдин потребовали от Хасбулатова и Руцкого до 4 октября вывести из Белого дома людей и сдать оружие.

1 октября в Свято‑Даниловом монастыре при посредничестве патриарха Алексия II начались переговоры между представителями правительств России и Москвы и Верховного Совета. В здании Верховного Совета было включено электричество, начала поступать вода.

Ночью в мэрии был подписан протокол о поэтапном «снятии остроты противостояния», ставший результатом переговоров.

2 октября в 13.00 на Смоленской площади Москвы начался митинг сторонников ВС. Произошли столкновения демонстрантов с милицией и ОМОНом. В ходе беспорядков на несколько часов оказалось перекрытым Садовое кольцо у здания МИД.

3 октября конфликт приобрел лавинообразный характер. Митинг оппозиции, начавшийся в 14.00 на Октябрьской площади, собрал десятки тысяч человек. Прорвав заслоны ОМОНа, участники митинга двинулись к Белому дому и разблокировали его.

Около 16.00 Александр Руцкой с балкона призвал взять штурмом мэрию и «Останкино».

К 17.00 демонстранты штурмом взяли несколько этажей здания мэрии. При прорыве оцепления в районе мэрии города Москвы сотрудники милиции применили против демонстрантов огнестрельное оружие на поражение.

Около 19.00 начался штурм Останкинского телецентра. В 19.40 все телеканалы прервали передачи. После небольшого перерыва в эфир вышел второй канал, работавший из резервной студии. Попытка демонстрантов взять телецентр не увенчалась успехом.

В 22.00 по телевидению был передан указ Бориса Ельцина о введении в Москве чрезвычайного положения и об освобождении Руцкого от обязанностей вице‑президента РФ. Начался ввод войск в Москву.

4 октября в 7.30 началась операция по зачистке Белого дома. Стреляли из крупнокалиберного оружия. Около 10.00 танки начали обстрел здания ВС, вызвав там пожар.

Около 13.00 начался выход защитников ВС, из здания парламента стали выносить раненых.

Около 18.00 защитники Белого дома заявили о прекращении сопротивления. Александр Руцкой, Руслан Хасбулатов и другие руководители вооруженного сопротивления сторонников Верховного Совета были арестованы.

В 19.30 группой «Альфа» были взяты под охрану и эвакуированы из здания 1700 журналистов, сотрудников аппарата ВС, жителей города и депутатов.

Спустя несколько месяцев Государственная дума объявила политическую амнистию участникам событий сентября‑октября 1993 года.

Согласно выводам Комиссии Госдумы, по приближенной оценке в ходе событий 21 сентября — 5 октября 1993 года были убиты или скончались от полученных ранений около 200 и получили ранения или иные телесные повреждения различной степени тяжести не менее 1000 человек.

В результате трагических событий 3-4 октября 1993 года в Москве Съезд народных депутатов и Верховный Совет РФ были ликвидированы. До избрания Федерального Собрания и принятия новой Конституции в РФ устанавливалось прямое президентское правление. Указом от 7 октября 1993 года «О правовом регулировании в период поэтапной конституционной реформы в РФ» президент установил, что до начала работы Федерального Собрания вопросы бюджетно‑финансового характера, земельной реформы, собственности, госслужбы и социальной занятости населения, ранее решаемые съездом народных депутатов РФ, теперь осуществляются президентом РФ. Другим указом от 7 октября «О Конституционном Суде РФ» президент фактически упразднил этот орган. Также Борис Ельцин издал ряд указов, прекращающих деятельность представительных органов власти субъектов Федерации и местных Советов.

12 декабря 1993 года была принята новая Конституция России, в которой такой орган государственной власти, как съезд народных депутатов, уже не упоминался.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

Источник

Хроника событий политического кризиса осени 1993 года. Справка

Длившееся с момента распада СССР противостояние двух ветвей российской власти — исполнительной в лице президента России Бориса Ельцина и законодательной в виде парламента (Верховного Совета (ВС) РСФСР), возглавляемого Русланом Хасбулатовым, вокруг темпов реформ и методов строительства нового государства, 3-4 октября 1993 года перешло в вооруженное столкновение и окончилось танковым обстрелом резиденции парламента — Дома Советов (Белого дома).

Согласно заключению Комиссии Государственной Думы по дополнительному изучению и анализу событий, происходивших в городе Москве 21 сентября — 5 октября 1993 года, исходной причиной и тяжких последствий их явилась подготовка и издание Борисом Ельциным Указа Президента РФ от 21 сентября №1400 «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации», озвученного в его телевизионном обращении к гражданам России 21 сентября 1993 года в 20.00. В Указе, в частности, предписывалось прервать осуществление Съездом народных депутатов и Верховным Советом Российской Федерации законодательной, распорядительной и контрольной функций, не созывать Съезд народных депутатов, а также прекратить полномочия народных депутатов Российской Федерации.

Через 30 минут после телевизионного сообщения Ельцина по телевидению выступил председатель Верховного Совета (ВС) Руслан Хасбулатов. Он квалифицировал действия Ельцина как государственный переворот.

В тот же день в 22.00 на экстренном заседании президиума ВС было принято постановление «О немедленном прекращении полномочий Президента Российской Федерации Б.Н.Ельцина».

В эти же часы началось экстренное заседание Конституционного суда (КС) под председательством Валерия Зорькина. Суд вынес заключение, что данный указ нарушает Конституцию и является основанием для отрешения президента Ельцина от должности. После того, как заключение КС было доставлено в Верховный Совет, тот, продолжая свое заседание, принял постановление о возложении исполнения полномочий президента на вице-президента Александра Руцкого. Страна вступила в острый политический кризис.

23 сентября в 22.00 в здании ВС открылся внеочередной (чрезвычайный) Х съезд народных депутатов. По распоряжению правительства в здании были отключены телефонная связь и электричество. Участники съезда проголосовали за прекращение полномочий Ельцина и поручили исполнять обязанности президента вице-президенту Александру Руцкому. Съезд назначил основных «силовых министров» — Виктора Баранникова, Владислава Ачалова и Андрея Дунаева.

Для охраны здания ВС из числа добровольцев были сформированы дополнительные охранные подразделения, членам которых, по специальному разрешению, выдавалось огнестрельное оружие, принадлежавшее Департаменту охраны ВС.

27 сентября здание Верховного Совета было окружено сплошным кольцом оцепления из сотрудников милиции и военнослужащих внутренних войск, вокруг здания было установлено заграждение из колючей проволоки. Пропуск людей, транспортных средств (включая машины «скорой помощи»), продовольствия и медикаментов внутрь зоны оцепления был фактически прекращен.

29 сентября президент Ельцин и председатель правительства Черномырдин потребовали от Хасбулатова и Руцкого до 4 октября вывести из Белого дома людей и сдать оружие.

1 октября в Свято-Даниловом монастыре при посредничестве Патриарха Алексия II начались переговоры между представителями правительств России и Москвы и Верховного Совета. В здании Верховного Совета было включено электричество, начала поступать вода.

Ночью в мэрии был подписан протокол о поэтапном «снятии остроты противостояния», ставший результатом переговоров.

2 октября в 13.00 на Смоленской площади Москвы начался митинг сторонников ВС. Произошли столкновения демонстрантов с милицией и ОМОНом. В ходе беспорядков на несколько часов оказалось перекрытым Садовое кольцо у здания МИД.

3 октября конфликт приобрел лавинообразный характер. Митинг оппозиции, начавшийся в 14.00 на Октябрьской площади, собрал десятки тысяч человек. Прорвав заслоны ОМОНа, участники митинга двинулись к Белому дому и разблокировали его.

Около 16.00 Александр Руцкой с балкона приз вал взять штурмом мэрию и «Останкино».

К 17.00 демонстранты штурмом взяли несколько этажей здания мэрии. При прорыве оцепления в районе мэрии города Москвы сотрудники милиции применили против демонстрантов огнестрельное оружие на поражение.

Около 19.00 начался штурм Останкинского телецентра. В 19.40 все телеканалы прервали передачи. После небольшого перерыва в эфир вышел второй канал, работавший из резервной студии. Попытка демонстрантов взять телецентр не увенчалась успехом.

В 22.00 по телевидению был передан указ Бориса Ельцина о введении в Москве чрезвычайного положения и об освобождении Руцкого от обязанностей вице-президента РФ. Начался ввод войск в Москву.

4 октября в 7.30 началась операция по зачистке Белого дома. Ведется стрельба из крупнокалиберного оружия. Около 10.00 танки начали обстрел здания ВС, вызвав там пожар.

Около 13.00 начался выход защитников ВС, из здания парламента стали выносить раненых.

Около 18.00 защитники Белого дома заявили о прекращении сопротивления. Александр Руцкой, Руслан Хасбулатов и другие руководители вооруженного сопротивления сторонников Верховного Совета были арестованы.

В 19.30 группой «Альфа» взяты под охрану и эвакуированы из здания 1700 журналистов, сотрудников аппарата ВС, жителей города и депутатов.

Согласно выводам Комиссии Госдумы, по приближенной оценке в событиях 21 сентября — 5 октября 1993 года были убиты или скончались от полученных ранений около 200 и получили ранения или иные телесные повреждения различной степени тяжести не менее 1000 человек.

Материал подготовлен на основе информации из открытых источников

Источник

1993. Чёрная осень «Белого дома». Из записок москвича (часть 1)

Октябрь 1993-го сразу назвали «чёрным». Противостояние Верховного Совета с президентом и правительством завершилось расстрелом «Белого дома» из танковых пушек — чёрной была, похоже, вся тогдашняя осень. В центре Москвы, совсем недалеко от станции метро «Краснопресненская», долгие годы сохраняется неформальная, а точнее, просто народная мемориальная зона. Тут рядом стенды с пожелтевшими от времени газетными вырезками и вереницы прикрепленных к ограде сквера фотографий с черной каймой. С них на прохожих смотрят большей частью молодые и полные надежд лица.

Тут же, у ограды — фрагменты баррикад, красные флаги и транспаранты, букеты цветов. Этот скромный мемориал возник той же страшной осенью стихийно, без разрешения городских властей и к их очевидному неудовольствию. И хотя все эти годы от случая к случаю возникают разговоры о грядущей зачистке и «благоустройстве» территории, очевидно, даже у самых равнодушных чиновников не поднимается на это рука. Потому что мемориал этот — единственный в России островок памяти о национальной трагедии, развернувшейся здесь в конце сентября – начале октября 1993 года.

В центре событий

Похоже, что этому старому району Москвы под названием Пресня суждено становиться ареной драматических событий. В декабре 1905 года здесь находился очаг вооруженного восстания против царского правительства, жестоко подавленного войсками. Бои на Пресне стали прелюдией российской революции 1917 года, а отзвуки тех событий победившая коммунистическая власть запечатлела в названиях окрестных улиц и памятниках, посвященных повстанцам.

Шли годы, и некогда фабричный район стал застраиваться зданиями, предназначенными для различных учреждений и ведомств. В конце 70-х годов прошлого века на Краснопресненской набережной возникло помпезное здание, предназначенное для Совета Министров РСФСР. Но, несмотря на респектабельную внешность, бунтарский дух, похоже, крепко пропитал пресненскую почву и ждал своего часа.

Российская Федерация, несмотря на свою системообразующую роль, была самой бесправной составной частью Советского Союза. В отличие от прочих союзных республик она не имела собственного политического руководства, все атрибуты государственности носили исключительно декларативный характер, а российское «правительство» было чисто техническим органом. Не удивительно, что «Белый дом», прозванный так из-за цвета отделанных мраморной плиткой фасадов, долгие годы находился на периферии политической жизни страны.

Ситуация изменилась, когда в 1990 году на Краснопресненской набережной поселился Верховный Совет РСФСР. Перестройка Михаила Горбачева достигла апогея, союзный центр слабел и республики отвоевывали все больше полномочий. В авангарде борьбы за самостоятельность находился российский парламент во главе с Борисом Ельциным. Таким образом, и «Белый дом», некогда тихое прибежище опальных чиновников, оказался в эпицентре бурных событий.

Ельцин завоевал невероятную популярность как непримиримый антагонист Горбачева, который к тому времени надоел, кажется, уже всей стране своей пустой болтовней и редкой способностью усугублять старые проблемы и порождать новые. Республики все настойчивее требовали перераспределения властных полномочий в свою пользу. В качестве компромисса Горбачев предложил заключить новый Союзный договор, который отразил бы сложившуюся политическую реальность. Документ был готов к подписанию, когда события приняли неожиданный оборот. 19 августа 1991 года стало известно о создании ГКЧП — некоего коллегиального органа из высших чиновников под предводительством вице-президента СССР Геннадия Янаева. ГКЧП отстранил Горбачева от власти под предлогом его болезни, ввел в стране чрезвычайное положение, якобы необходимое для борьбы с охватившей страну анархией.

Оплотом противостояния ГКЧП стал «Белый дом». Для поддержки и защиты российских депутатов и Ельцина сюда стали собираться тысячи горожан. Спустя три дня, не имея ни широкой общественной опоры, ни внятной программы действий, ни полномочий для их осуществления, ни единого лидера, ГКЧП фактически самоликвидировался.

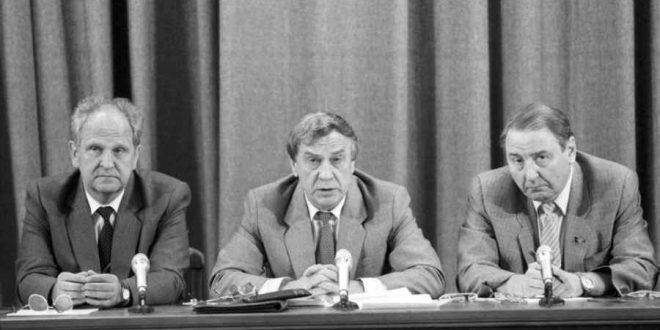

Министр внутренних дел Борис Пуго, несостоявшийся президент Геннадий Янаев и уже напрочь забытый зампред совета обороны Олег Бакланов

«Победа демократии» над «реакционным» путчем стала ударом, похоронившим Советский Союз. Бывшие республики отныне стали независимыми государствами. Президент новой России Борис Ельцин выдал карт-бланш правительству под руководством экономиста Егора Гайдара на проведение радикальных реформ. Но реформы сразу не задались. Единственным их положительным результатом стало исчезновение товарного дефицита, что, впрочем, было предсказуемым следствием отказа от госрегулирования цен. Чудовищная инфляция обесценила банковские вклады граждан и поставила их на грань выживания; на фоне стремительно нищающего населения выделялось богатство нуворишей. Многие предприятия закрывались, другие, едва оставаясь на плаву, страдали от кризиса неплатежей, а их работники — от долгов по зарплате. Частный бизнес оказался под контролем криминальных группировок, которые по своему влиянию успешно конкурировали с официальной властью, а порой ее подменяли. Чиновный корпус поразила тотальная коррупция. Во внешней политике Россия, формально став независимым государством, оказалась вассалом США, слепо следуя в фарватере вашингтонского курса. Долгожданная «демократия» обернулась тем, что важнейшие государственные решения принимались в узком кругу, состоявшем из случайных людей и откровенных проходимцев.

Многие депутаты, недавно горячо поддерживавшие Ельцина, были обескуражены происходящим, на них воздействовали и избиратели, возмущенные последствиями гайдаровской «шоковой терапии». С начала 1992-го года исполнительная и законодательная ветви власти все более удалялись друг от друга. И не только в политическом смысле. Президент перебрался в Московский кремль, правительство — в комплекс задний бывшего ЦК КПСС на Старой площади, а Верховный Совет остался в «Белом доме». Так здание на Краснопресненской набережной из оплота Ельцина стало оплотом оппозиции Ельцину.

Между тем противостояние между парламентом и исполнительной властью нарастало. Бывшие ближайшие соратники президента, спикер Верховного Совета Руслан Хасбулатов и вице-президент Александр Руцкой, превратились в его злейших врагов. Оппоненты обменивались взаимными упреками и обвинениями, а также противоречащими друг другу постановлениями и указами. При этом одна сторона упирала на то, что депутатский корпус тормозит рыночные реформы, а противоположная обвиняла президентскую команду в том, что она разоряет страну.

Трудно поверить, но до «развода» им оставались считанные дни

В августе 1993 года Ельцин пообещал непокорному Верховному Совету «жаркую осень». Затем последовал демонстративный визит президента в дивизию внутренних войск имени Дзержинского – подразделение, предназначенное для подавления массовых беспорядков. Впрочем, за полтора года противостояния общество привыкло к словесной войне и символическим жестам оппонентов. Но на этот раз за словами последовали дела. 21 сентября Ельцин подписал указ № 1400 о поэтапной конституционной реформе, согласно которому парламент должен был прекратить свою деятельность.

В соответствии с действовавшей тогда Конституцией 1978 года президент не имел таких полномочий, что и подтвердил Конституционный суд РФ, признавший указ от 21 сентября незаконным. В свою очередь, Верховный Совет принял решение об импичменте президента Ельцина, действия которого Руслан Хасбулатов назвал «государственным переворотом». Исполняющим обязанности президента РФ депутаты назначили Александра Руцкого. Перед Россией замаячила перспектива двоевластия. Теперь к Белому дому потянулись противники Ельцина. Снова, третий раз за XX столетие, на Пресне стали воздвигаться баррикады…

Парламент: хроника блокады

Автор этих строк в те годы жил в нескольких сотнях метрах от здания российского парламента и был очевидцем и участником происходивших событий. Чем же, помимо политической подоплеки, отличались две обороны «Белого дома»?

В 1991 году его защитников сплачивала надежда, вера в завтрашний день и стремление защитить это замечательное грядущее. В скором времени стало очевидно, что тогдашние представления сторонников Ельцина о демократии и рыночной экономике были утопическими, но вряд ли мудрость состоит в том, чтобы насмехаться над былыми романтическими иллюзиями и тем более от них отрекаться.

У тех, кто пришел на пресненские баррикады в 93-м, уже не было веры в светлое завтра. Это поколение было дважды жестоко обмануто – сначала горбачевской перестройкой, затем ельцинскими реформами. В 93-м людей у «Белого дома» объединял сегодняшний день и чувство, которое доминировало здесь и сейчас. Это не был страх перед бедностью или разгулом криминала, этим чувством было унижение. В ельцинской России было унизительно жить. И самое страшное – не было заметно ни единого намека на то, что ситуация в перспективе может измениться. Чтобы исправить ошибки, надо их признать или хотя бы заметить. Но власть самодовольно утверждала, что она везде права, что реформы требуют жертв, а рыночная экономика сама все расставит по своим местам.

В 91-м году для защитников «Белого дома» Ельцин и «демократические» депутаты были подлинными кумирами, к путчистам из ГКЧП относились с презрением и насмешкой – они были настолько жалки, что не вызывали сильных чувств. Те, кто пришел к парламенту в 93-м, не испытывали пиетета перед Хасбулатовым, Руцким и другими вождями оппозиции, зато все как один люто ненавидели Ельцина и его окружение. Они пришли защищать Верховный Совет не потому, что им импонировала его деятельность, а потому, что волею случая парламент оказался единственной преградой на пути деградации государства.

Самое же главное отличие состоит в том, что в августе 91-го погибли три человека, и смерть их стала стечением нелепых обстоятельств. В 93-м счет жертв шел на сотни, люди уничтожались преднамеренно и хладнокровно. И если август 1991-го вряд ли можно назвать фарсом, то кровавая осень 1993-го, несомненно, стала трагедией национального масштаба.

Ельцин зачитал свой указ по телевидению поздно вечером 21 сентября. На следующий день у стен «Белого дома» стали собираться возмущенные москвичи. Поначалу их число не превышало пары сотен. Контингент протестующих в основном состоял из пожилых завсегдатаев коммунистических митингов и городских сумасшедших. Помню одну бабушку, которая облюбовала пригретый осенним солнцем пригорок и периодически звонко выкрикивала «Мир дому твоему, Советский Союз!»

Но уже 24-го сентября ситуация начала резко меняться: число сторонников парламента стало исчисляться тысячами, их состав стал резко помолодел и, если так можно выразиться, «демаргинализировался». Спустя неделю толпа у «Белого дома» ничем не отличалась от толпы образца августа 1991 года — ни в демографическом, ни в социальном аспектах. По моим ощущениям, не менее половины из собравшихся у парламента осенью 93-го составляли «ветераны» противостояния с ГКЧП. Это опровергает тезис о том, что «хасбулатовский» Верховный Совет защищали озлобленные неудачники, не вписавшиеся в рыночную экономику и мечтающие о реставрации советской системы. Нет, здесь было достаточно преуспевших людей: частные предприниматели, студенты престижных институтов, банковские служащие. Но материальное благополучие оказалось неспособно заглушить чувства протеста и стыда за происходящее со страной.

Было и немало провокаторов. В первую очередь, в этом ряду, увы, стоит отметить лидера Русского национального единства Александра Баркашова. «Фашистов» из РНЕ правящий режим активно использовал для дискредитации патриотического движения. Вооруженных молодцов со «свастикой» на камуфляже охотно демонстрировали телеканалы, как образчик чёрных сил, стоящих за Верховый Совет. Но когда дело дошло до штурма «Белого дома», оказалось, что большую часть своих людей Баркашов оттуда увел. Сегодня место вождя РНЕ заняли новые штатные «патриоты» вроде Дмитрия Демушкина. Этот господин в свое время был правой рукой Баркашова, так что лично у меня нет сомнений, по какому адресу этот деятель получает указания и вспомоществование.

Но вернемся в осень 93-го. К 24 сентября народные депутаты фактически оказались заблокированы в «Белом доме», где были отключены телефонная связь, электричество, водоснабжение. Здание было оцеплено милицией и военнослужащими. Но до поры до времени оцепление носило символический характер: через огромные разрывы к осажденному парламенту без помех проходили толпы людей. Эти ежедневные «рейды» к «Белому дому» и обратно имели целью не только демонстрацию солидарности с Верховным Советом, но и получение информации о происходящем из первых рук, ведь блокаду физическую дополняла блокада медийная. Телевидение и печать транслировали исключительно официальную версию событий, обычно неполную и неизменно лживую.

Наконец, к 27 сентября блокада приняла основательный вид: «Белый дом» окружили сплошным тройным кольцом, к зданию не пропускали ни журналистов, ни парламентариев, ни врачей «скорой помощи». Теперь не то чтобы пройти к Верховному Совету — проблемой стало попасть домой: проживающих в окрестностях москвичей, в том числе и автора этих строк, пропускали только по предъявлении паспорта с пропиской. Милиционеры и солдаты круглосуточно дежурили во всех ближайших дворах и переулках.

Виктор Анпилов, Альберт Макашов. Теперь уже мало кто узнаёт их на фотографиях с первого взгляда

Правда, случались и исключения. Однажды, кажется, это было 30 сентября, я поздно вечером решил попытать счастья и пройти к «Белому дому». Но тщетно: все проходы были перекрыты. Каково же было мое удивление, когда я увидел Виктора Анпилова, мирно беседующего с группой таких же, как я безуспешно пытавшихся пройти к зданию ВС. Закончив разговор, он уверенно направился прямо к милицейскому кордону, видимо, не сомневаясь, что его пропустят. Не иначе, как у лидера «Трудовой России» имелся пропуск-«вездеход»…

Источник