Отряд Гусеобразные — Anseriformes

11 сентября 2017 года

В период сезонных миграций на Северном Сахалине отмечены 6 видов гусей. Соотношение численности различных видов гусей изменяется ежегодно и в различные сезоны. В ходе миграции отмечены доминирование разных видов и смена видов доминантов во время миграции весной или осенью. В целом в регионе наиболее многочисленным видом является белолобый гусь. Гуменник уступает по численности белолобому гусю или является содоминантом в ходе миграции, но может доминировать в отдельные периоды и на некоторых участках (заливах) в регионе. На весеннем пролёте в районе залива Пильтун белолобый гусь составлял в 2008 году 78 %, 2009 году — 69 %, гуменник 13 и 31 % (соответственно).

За период наблюдений миграций годов на северо-востоке Сахалина весной белолобый гусь составил 43 %, гуменник — 26 %, осенью соответственно 35 и 46 % (от числа гусей, определённых до вида). В период с 2007 по 2009 годы на Северном Сахалине весной доминировал белолобый гусь — 97 %, осенью белолобый и гуменник составили по 50 %. Белолобый гусь доминировал в каждую весну составляя 100, 97 и 69 % (соответственно) встреченных и определённых до вида гусей. Осенью этого периода белолобые гуси составляли 62, 22 и 96 %. Гуменник преобладал осенью 2008 года, составляя 78 %. Отмечено доминирование гуменника в начале осенней миграции, соответствующей первой волне пролёта. Другие виды гусей обычно насчитывают среди мигрантов менее 1 %, за исключением чёрной казарки, которая в отдельные сезоны может составлять весной до 53 % (2000 год) и осенью до 47 % (1999 год) от всех встреченных гусей на пролёте.

Начало весенних миграций гусей приходится на конец апреля-начало мая и совпадает с появлением первых открытых участков акватории в море, промоин в проливах и заливах. Свободная ото льда морская акватория способствуют раннему началу пролёта. Начало миграции птиц в северных и северо-восточных районах региона может запаздывать на декаду по сравнению с южными и северо-западными районами Северного Сахалина.

Наиболее ранняя встреча гусей на северо-восточном побережье зарегистрирована 25 апреля (2008 года) в районе зал. Пильтун. Наиболее позднее начало миграции наблюдали 17 мая (1991 года) в заливе Чайво. На северо-западе (мыс Уанги) первых гусей наблюдали 27 апреля (2001 года).

Пролёт в регионе заканчивается к концу мая практически одновременно. Самое раннее завершение пролёта отмечено в заливе Чайво 8 мая (1990 года), позднее — 31 мая (2000 года). Наиболее продолжительная миграция отмечена в 2000 году — с 27 апреля по 31 мая (35 дней) и в 1988 году — с 26 апреля по 22 мая (27 дней). Средняя за ряд лет длительность (наблюдаемой) весенней миграции (с момента появления первых гусей и до последней стаи) за весь период наблюдений составила 16 дней.

Максимальная интенсивность весеннего пролёта наблюдалась 11 мая 2007 года в проливе Невельского, где отмечено около 14 тысячей особей, или 96,8 % всех гусей, зарегистрированных в этом сезоне на Северном Сахалине. У залива Байкал 10 и 11 мая 2008 года зафиксировано немногим более 2 (21,9 %) и 2,5 (38 %) тысяч особей соответственно. В 1988, 2000 и 2005 годах наиболее активный пролёт проходил 8 мая.

В летний период с июня по июль на Северном Сахалине встречаются одиночные особи и стайки до 3 птиц.

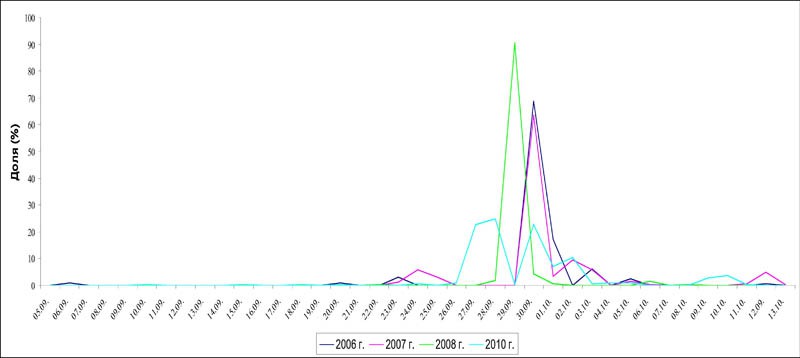

Осенние миграции приходятся на сентябрь или октябрь. Раннее начало пролёта гусей наблюдалось 9 сентября (2000 года), позднее — 11 октября (1990 года). Раннее завершение отлёта гусей зарегистрировано 25 сентября (2004 года), позднее — 2 ноября (1990 и 2001 года). Продолжительная осенняя миграция проходила в 2005 году с 6 сентября по 26 октября (51 день) и в 2001 году с 16 сентября по 2 ноября (48 дней). Средняя длительность осеннего пролёта за ряд лет наблюдений составила 28,5 суток.

Пик осенней миграции приходится на последние числа сентября-первые числа октября. Так, в течение светлого времени суток 30 сентября 2006 года на заливе Пильтун отмечено более 6 тысяч особей (85,4 %); 30 сентября 2007 года на заливе Чайво — около 9,5 тысяч особей (63,4 %); 29 сентября 2008 года на заливе Байкал — 23,2 тысячи особей, или 90,5 % всех гусей, зарегистрированных этой осенью на Северном Сахалине. Отмечена активизация пролёта до или после ненастной погоды.

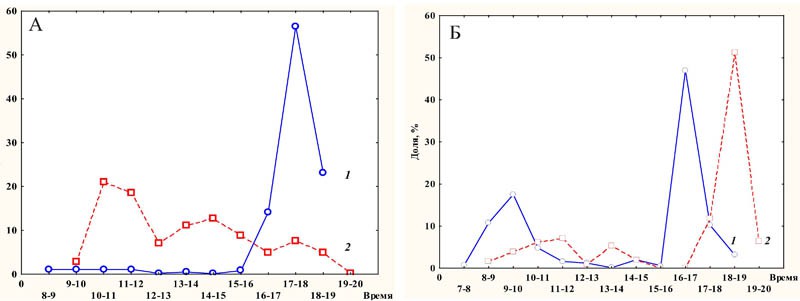

Миграция гусей проходит круглосуточно, однако в большинстве случаев зафиксировано преобладание пролёта в ночные часы. Во время осенней миграции в светлое время суток выражены один-два максимума активности. Наиболее интенсивно птицы летят с 16 до 19 часов. В это время может пролететь до всех гусей, зарегистрированных за сезон в районе исследования. Второй, значительно меньший пик активности отмечен с 9 до 12 часов. Факторы, определяющие динамику суточной активности и время пиков пролёта, помимо погоды и беспокойства на местах отдыха и ночёвок, во многом зависят от месторасположения наблюдателя. В случае нахождения наблюдателя «недалеко» от места остановки гусей отмечается значительный пик пролёта в утренние часы. В противном случае, совершая очередной перелёт с удалённого места остановки, птицы долетают до точки наблюдения лишь во второй половине дня, образуя вечерний пик активности.

Высота пролёта гусиных стай зависит от погоды, местности и фактора беспокойства. Низко летящие стаи гусей встречались над водой в ветреную и туманную погоду. Над береговой линией гуси редко летели ниже и выше Наиболее часто птицы мигрируют на высоте Видимая полоса пролёта в море многочисленных стай мигрирующих гусей достигала удалённости от береговой линии.

Во время весеннего пролёта гуси держались одиночно (37 встреч), парами (23 встречи) и стаями от 3 до 300 особей (354 встречи). Наиболее часто наблюдались стаи из птиц (38,9 %), птиц (20,9 %) и из птиц (13,6 %). Средняя величина стаи составляла 53,7 особи. Во время осеннего пролёта также встречены одиночки (29 встреч), пары (33 встречи) и стаи от 3 до 300 особей (1 573 встречи). Преобладали стаи из птиц (47,6 %), птиц (27,7 %) и из птиц (12,2 %). Средняя величина стаи составляла 33,9 особи.

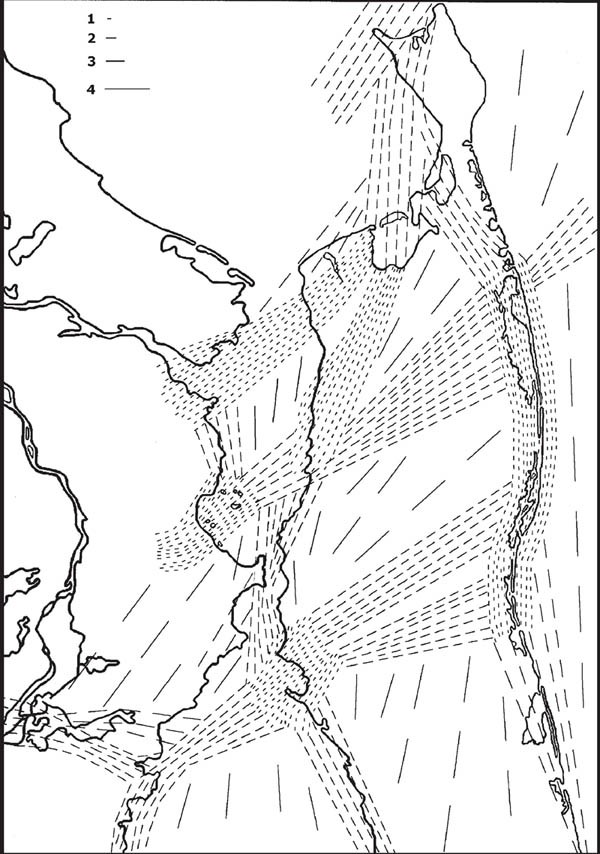

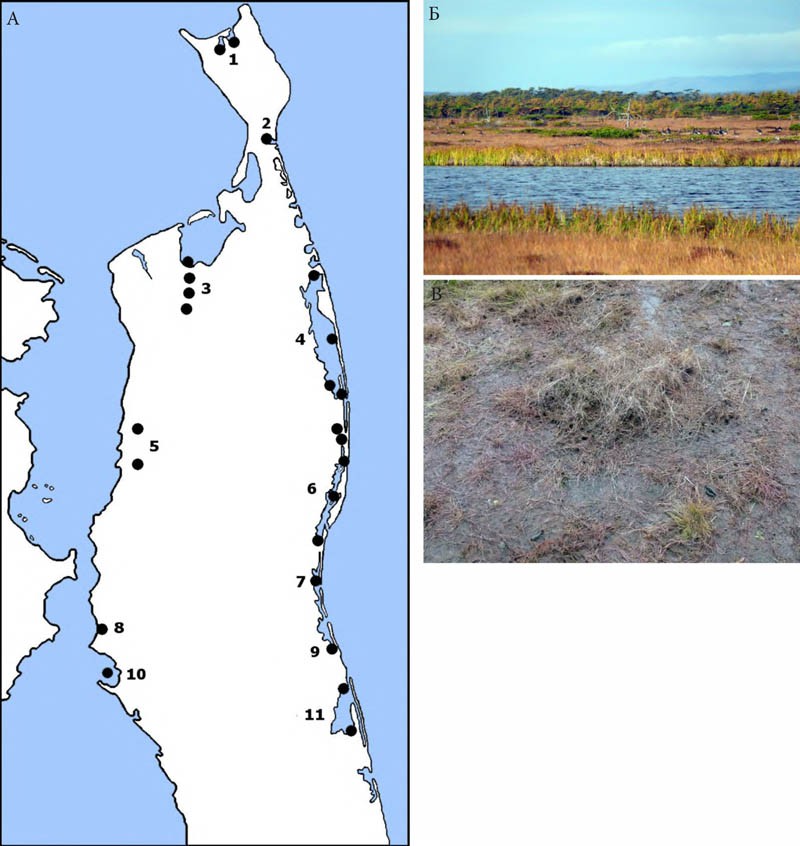

Миграция охватывает весь Северный Сахалин и материковое побережье Татарского пролива. Миграционные потоки пролёта проходят над прибрежной сушей, заливами, морем. Осенью наблюдается пролёт значительной части гусей с восточного побережья Сахалина на запад. Поэтому численность гусей осенью в северной части исследуемого региона (Охинский район) больше, чем в южных районах (Ногликский район). В условиях неблагоприятной погоды визуальные наблюдения за транзитным пролётом гусей в море становятся невозможны. Разнообразные водно-болотные угодья, водоёмы и открытые участки лугов, болот и тундроподобных участков марей гуси используют для остановок, длительность которых редко превышает часа (Тиунов, Блохин, 2011; Тиунов и другие, 2011). Авиаучёты, проведённые в и позволили установить плотность гусей в заливах Северного Сахалина во время сезонных миграций. Максимальная плотность гусей весной составила 3,9 особей/км 2 на заливе Ныйский 7 мая 1989 года, минимальная — 0,05 особей/км 2 на заливе Чайво; осенью максимум — 1,7 особей/км 2 отмечен на заливе Луньский 10 сентября 1989 года, минимум — 0,02 особей/км 2 в Ныйском заливе 7 октября 2001 года.

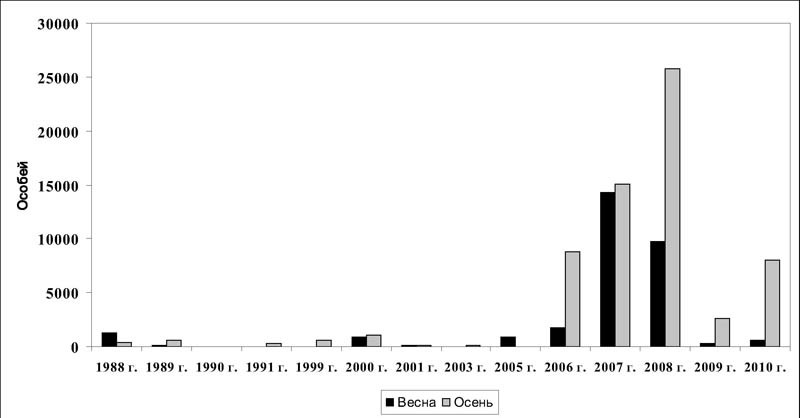

По результатам наземных наблюдений весной максимальная численность гусей достигала более 14 тысяч особей в 2007 году и около 9 тысяч — в 2008 году. Низкая численность гусей отмечена во все сезоны с 1988 по 2006 год и в 2009 году. Максимальная численность осенью фиксировалась в течение трёх сезонов годов и составила 8 тысяч, 15 и 25 тысяч особей соответственно. Осенью годов наблюдалась низкая численность гусей. Общая численность гусей, ежегодно мигрировавших через Северный Сахалин и прилежащие акватории весной годов оценивается в тысяч особей, осенью годов — в тысяч особей. Ближайшие районы зимовки расположены в Японии, Корее, Китае (Нечаев, Гамова, 2009).

Динамика осеннего пролета гусей в разные годы на Северном Сахалине

Динамика суточной активности миграции гусей: А — в заливе Пильтун (1) и заливе Чайво (2); Б — в заливе Байкал (1) и в южной части Амурского лимана (2)

Основные миграционные потоки гусей в районе исследования: 1 — более 10 000 особей за сезон; 2 — от 1 000 до 10 000 особей; 3 — от 100 до 1000 особей; 4 — менее 100 особей за сезон

Карта-схема основных мест остановок гусей на отдых, кормёжку, ночёвку в период сезонных миграций в районе исследования

Численность гусей, встреченных на Северном Сахалине в период сезонных миграций за период исследования

Источник

Куда летят арктические гуси?

Лето в Арктике короткое и редко радует обилием тёплых дней. Снежный покров даже в южных тундрах может сохраняться до середины июня, а в более северных районах заморозки и снегопады в отдельные годы могут отмечаться в течение всего лета. Несмотря на это каждую весну со всех концов света в Арктику устремляются миллионы птиц, чтобы за неполные три месяца успеть дать жизнь новому поколению.

Особенности тундровых экосистем и, в первую очередь, обилие различных водно-болотных угодий, в значительной степени определяют характер орнитофауны. Ведущую роль здесь играют водоплавающие и околоводные птицы, которые не только составляют основную долю гнездящихся видов, но и являются важным кормовым ресурсом для целого ряда хищников. Среди множества видов птиц водно-болотного комплекса важную роль в жизни арктических экосистем играет довольно большая группа типичных травоядных видов – гуси и казарки.

Всего в фауне Российской Арктики представлено восемь гнездящихся видов гусей и казарок. К наиболее широко распространённым относятся белолобый гусь и гуменник, ареалы которых охватывают практически всю арктическую зону от Баренцевоморского региона до Чукотки.

Так же территориально широко распространена пискулька, но этот редкий, занесённый в Красную Книгу вид гнездится спорадически и в небольшом числе преимущественно в лесотундрах и южных тундрах.

Белый гусь массово гнездится только на острове Врангеля, а белошей – в прибрежных тундрах Чукотского полуострова. Из трёх видов казарок наиболее широко распространена чёрная казарка, гнездящаяся вдоль побережий арктических морей азиатской части России. Белощёкая казарка обитает только в регионе Баренцева моря, а ареал краснозобой казарки ограничен небольшими участками севера Западной Сибири (полуострова Ямал и Гыдан) и полуострова Таймыр.

От откладки первого яйца до подъёма птенцов на крыло у гусей и казарок уходит около двух месяцев. Пока птенцы растут и не могут летать, их родители тоже теряют способность к полёту из-за сезонной линьки. Чуть раньше линяют неразмножавшиеся или потерявшие гнёзда птицы. Как правило, во второй половине августа уже все птицы на крыле и готовы начать осеннюю миграцию.

Куда же улетают арктические гуси, когда в тундру приходят осенние холода и снегопады? Где проходят пути их миграций? И почему гуси каждую весну стремятся в Арктику с её негостеприимным климатом и коротким летом?

Осенью на зимовку в страны Европы слетаются миллионы птиц со всего северо-запада и севера Евразии. Среди них и большинство наших арктических гусей, гнездящихся от самых западных районов европейского севера России до Таймыра и дельты р. Лены. Относительно небольшая часть северных гусей зимует в восточной Европе, прежде всего в Венгрии. Крупнейшие же районы зимовок находятся в Голландии и Северной Германии, а также в Дании. Здесь зимуют все наши белощёкие казарки и большинство белолобых гусей, гнездящихся от п-ова Канин до п-ова Таймыр, а также значительная часть гуменников. Такая ситуация связана как с историческими факторами, так и с особенностями развития сельского хозяйства на севере Западной Европы.

Побережья южной части Северного моря (район «ваттовое море»), вероятно, всегда были местом зимовки арктических гусей, так как именно сюда приводит один из основных и самых интенсивных миграционных путей Евразии – Северо-Западный (Беломоро-Балтийский) пролётный путь, пролегающий вдоль морских побережий от Арктики до Балтики и Северного моря. Морские побережья привлекательны для птиц не только как очевидный ориентир в ходе миграции, но и благодаря обилию благоприятных кормовых биотопов, связанных с морскими экосистемами. Для травоядных гусей к таким биотопам относятся, прежде всего, приморские луга, или марши, с растительным покровом из особых видов осок и злаков, богатых белком, а также ряда других важных кормовых растений. Кроме того, с морскими побережьями связаны и многие дельтовые комплексы рек, которые также являются благоприятными кормовыми местообитаниями для гусей. Ещё одним важным преимуществом морских побережий является возможность всегда уйти на воду в случае опасности и провести ночь на безопасном в отношении хищников и охотников мелководье. Надо сказать, что практически все более или менее крупные миграционные остановки гусей связаны с теми или иными водными объектами – крупными озёрами, реками или морями.

Однако особое значение для зимующих гусей в последние десятилетия, а в некоторых случаях – и столетия играют не естественные приморские местообитания, а многочисленные сельскохозяйственные угодья. Дело в том, что значительная часть ваттового моря усилиями многих поколений жителей Голландии превращена в многочисленные поля – польдеры, на которых в течение последних столетий выращивается основная часть злаков и других культурных растений Нидерландов. Именно польдеры, с их посевами злаков, сахарной свёклы и других культур, являются важнейшими зимними местообитаниями арктических гусей. А учитывая, что за последние пол века охота на гусей и казарок в Голландии и Германии была фактически полностью прекращена, эти сельскохозяйственные угодья стали раем для птиц, обилие доступного, питательного и безопасного корма обеспечивает крайне высокую выживаемость птиц в зимний период. Именно благодаря этому большинство видов гусей, зимующих на севере Западной Европы, демонстрируют в последние десятилетия стабильный прирост численности популяций. И в настоящее время это становится проблемой для сельского хозяйства, так как, например, только популяция зимующей здесь белощёкой казарки за последние 50 лет выросла с 10 000 до 1 200 000 особей.

Особняком в отношении расположения основных мест зимовки по сравнению с наиболее массовыми видами гусей стоят три вида – краснозобая и чёрная казарки и пискулька.

Краснозобая казарка – вид во многом уникальный. Чрезвычайно яркая окраска делает её непохожей на другие виды арктических гусей. Интересны и особенности экологии краснозобых казарок: вид гнездится почти исключительно под защитой сапсанов на речных обрывах от Ямала до Таймыра. Ещё более интересна история, связанная с зимовками вида. До 1967-1968 гг. все краснозобые казарки зимовали в Юго-Западном Прикаспии, преимущественно в районе залива Кызыл-Агач в Азербайджане. Однако уже с 1968-1969 гг. зимовка казарок полностью переместилась из Прикаспия в низовья Дуная. Такая кардинальная и единовременная смена места зимовки – уникальный случай, не имеющий аналогов в Евразии. Сейчас основные места зимовок краснозобых казарок расположены в Болгарии, Румынии и частично в Греции. В отдельные зимы небольшая часть казарок остаётся зимовать в районе озера Маныч-Гудило на юге Европейской России, в Калмыкии. Вид занесён в Красную книгу России.

Особенности зимовок чёрной казарки связаны со спецификой питания. На пролёте и гнездовании этот вид в значительной степени схож с другими арктическими гусями и казарками и кормится, по большей части, на приморских маршах. Однако в период зимовок чёрная казарка больше, чем все другие виды, связана с прибрежными морскими акваториями – районами распространения зостеры, особого вида морских трав, произрастающих на мелководье, реже – на глубинах 1-4 м. Часть чёрных казарок зимует у побережий Голландии и Германии, однако важнейшим районом зимовки являются прибрежные воды Бискайского залива, преимущественно в районе залива Аркашон в Западной Франции. В настоящее время во многих районах наблюдается деградация зостеровых полей у побережий Западной Европы, с чем связывают сокращение популяции и чёрных казарок, гнездящихся в Российской Арктике.

Пискулька – один из самых редких, уязвимых и малоизученных видов наших арктических гусей. Находки гнёзд пискулк немногочисленны и не дают достаточного представления о том, где и как гнездятся эти гуси. А из-за браконьерской охоты численность вида продолжает сокращаться. Зимуют же пискульки в Юго-Восточной Европе, Причерноморье, Предкавказье и Закавказье, в Прикаспии, Ираке и Китае.

Если гуси и казарки, гнездящиеся от западных районов Российской Арктики до Таймыра и дельты Лены, зимуют преимущественно в Европе, то птицы северо-востока России связывают наши тундры с Восточной Азией и Северной Америкой. Важнейшие районы зимовок птиц, гнездящихся на севере Якутии и на Чукотке, расположены в Китае, Корее и Японии. Здесь зимуют белолобые гуси, гуменники, пискульки, а у морских побережий – чёрные казарки азиатской популяции (гнездятся на севере Якутии).

С тихоокеанским побережьем Северной Америки связаны зимовки двух видов – белого гуся и чёрной казарки.

Белый гусь в настоящее время массово гнездится только на о-ве Врангеля, однако ещё в 19 веке он был широко распространён в материковых тундрах северо-востока России. На остров Врангеля прилетают гнездиться белые гуси из двух разных популяций: одни зимуют на севере Калифорнии, а другие – в западной части границы США и Канады. Белый гусь – вид с самой высокой и быстро растущей численностью популяции в мире. На острове Врангеля гнездится более ста тысяч пар этого вида, а в арктической зоне Северной Америки, по разным оценкам, обитает от 5 до 10 миллионов белых гусей.

Чёрные казарки, гнездящиеся в основном в прибрежных тундрах Чукотского полуострова, улетают зимовать к тихоокеанскому побережью Северной Америки, где их можно встретить от Аляски до Мексики.

Самые северные и суровые места выбирают для зимовки белошеи. Основное место зимовки этого вида – Алеутские острова на севере Тихого океана. Малоизученные места зимовок известны у тихоокеанского побережья России – на Командорских островах и Восточной Камчатке.

Таким образом, места зимовок и районы гнездования арктических гусей разделяют тысячи километров, на преодоление которые у птиц уходит от нескольких дней до двух-трёх недель. И зачастую именно от того, с какими условиями столкнуться птицы в период миграций, зависит и успех размножения птиц, и то, сколько молодых гусей достигнет районов зимовки и пополнит популяцию. Именно поэтому значительная часть научных исследований посвящена миграционному периоду жизни птиц.

До конца XX века основным методом изучения миграционных путей птиц, в том числе гусей, было кольцевание. Принцип кольцевания заключается в том, что при любом отлове птиц на лапу каждой особи надевается металлическое кольцо с индивидуальным номером и обозначением страны кольцевания. Если птица с кольцом будет повторно поймана в какой-либо части света, добыта охотниками или найдена при других обстоятельствах, информация об этом поступит в национальный центр кольцевания и войдёт в базу данных по возвратам колец. На основе таких возвратов для большого числа видов можно составить общую картину их территориальных связей. Так, например, по тому, где охотники в основном добывают гусей с голландскими и немецкими кольцами, можно судить о миграционных маршрутах гусей северо-европейских зимовочных популяций. Однако проблема кольцевания, особенно в отношении таких традиционных охотничьих видов, как большинство гусей и некоторые виды казарок, заключается в том, что возврат с каждой индивидуальной особи может быть только один. Это не позволяет судить о межгодовой изменчивости в сроках миграции, миграционных остановках и т.д. Важным шагом к решению этой проблемы стало широкое распространение в 1970-х — 1980-х годах цветного мечения гусей и казарок.

Принцип цветного мечения в целом аналогичен кольцеванию – на гусей вместе с металлическим кольцом надевают цветной пластиковый ошейник с буквенным, цифровым или смешанным кодом, а на казарок – одно или два цветных пластиковых кольца. В чём же преимущество? Дело в том, что индивидуальный код на ошейнике или пластиковых ножных кольцах можно прочитать на расстоянии с помощью зрительной трубы или бинокля. Таким образом, одну и ту же птицу можно наблюдать в течение многих лет на зимовках, миграционных остановках и местах гнездования. Для колониальных видов, таких как белый гусь, белощёкая и чёрная казарки, цветное мечение размножавшихся на данной колонии птиц позволило получить бесценные данные об особенностях гнездовой биологии, территориальных отношениях внутри колонии и межгодовых перемещениях птиц. Цветное мечение дало массу новых данных об использовании птицами тех или иных миграционных остановок, их продолжительности; также цветное мечение позволяет оценивать успешность размножения птиц на протяжении многих лет, так как множество любителей птиц в Европе из года в год могут наблюдать, сколько птенцов привела пара на зимовки с мест размножения в Российской Арктике. Благодаря цветному мечению учёные узнали гораздо больше и о продолжительности жизни многих видов гусей и казарок, и об уровне охотничьего давления на них.

Однако настоящим прорывом в изучении миграций гусей и казарок стало использование спутниковых передатчиков, получившее распространение с начала 1990-х гг. Спутниковое слежение за отдельными особями позволило получить полную картину их жизни и миграционного пути: места и сроки зимовок и время отлёта птиц с них, скорость и длительность перелётов, продолжительность миграционных остановок, районы гнездования и районы линьки и множество других интересных аспектов жизни гусей. Некоторые важные районы зимовок, миграционных остановок, гнездования и линьки были обнаружены именно благодаря спутниковому мечению птиц.

Итак, что мы знаем о миграциях наших арктических гусей и казарок, основываясь на данных традиционного кольцевания, цветного мечения и спутникового слежения? Часть птиц с европейских зимовок (чёрные и белощёкие казарки, часть белолобых гусей и гуменников) мигрирует в Арктику исключительно Северо-Западным (Беломоро-Балтийским) пролётным путём вдоль морских побережий Северного и Балтийского морей, далее над Ладожским и Онежским озерами и вылетают к Белому морю. Пролетая над Онежским полуостровом и полуостровом Канин или вдоль их побережий, гуси и казарки достигают района Баренцева моря, где часть птиц остаётся гнездиться в материковых, островных и прибрежных тундрах, а часть движется вдоль побережья дальше на восток, следуя к полуостровам Ямал, Гыдан и Таймыр. Важнейшие миграционные остановки этого пролётного пути расположены в дельте р. Неман на границе России и Литвы, на севере Эстонии, в Карелии на востоке Ладожского озера и на западе полуострова Канин. Восточнее крупных весенних миграционных остановок практически нет, но часть гусей и казарок регулярно останавливаются в разных частях побережья Баренцева моря, преимущественно в районах распространения приморских лугов, или маршей, богатых ценными кормовыми растениями. В период осеннего пролёта гуси и казарки активно используют некоторые участки восточного и западного побережья полуострова Ямал, где расположены довольно крупные осенние миграционные остановки.

Другая ветвь весеннего пролёта гусей пролегает над центральными районами Европейской России. Её активно используют, прежде всего, белолобые гуси и гуменники. С мест зимовки в Западной Европе часть птиц начинает двигаться не вдоль побережья, а летит широким фронтом на восток, над территорией Польши, Украины и Белоруссии, а далее над центральными районами европейской части России. Крупные миграционные остановки известны на востоке Белоруссии, а в России – в Белгородской, Тверской, Ярославской, Ивановской, Костромской, Вологодской и Архангельской областях. Далее птицы поворачивают на север и летят к побережью Баренцева моря, где либо остаются на гнездование в тундрах баренцевоморского региона, либо движутся дальше на восток в тундры севера Сибири. Осенью большая часть гусей возвращается к местам зимовки другим – Беломоро-Балтийским – пролётным путём.

Совершенно другим путём летят птицы из Восточной и Юго-Восточной Европы. Пролетая над территорией Украины или двигаясь вдоль черноморского побережья, краснозобые казарки, гуменники, белолобые гуси прилетают в район Кумо-Манычской впадины, где вокруг у озера Маныч-Гудило расположены важнейшие районы миграционных остановок. Следуя далее на восток, птицы пересекают Каспийское море, встречаясь с гусями с западно-азиатских зимовок. Следующий важный район миграционных остановок расположен на севере и северо-востоке Казахстана, откуда гуси и казарки мигрируют долиной Оби на север, к местам гнездования в тундрах сибирского севера России.

Гуси и казарки северо-востока России также летят тремя разными путями. На зимовки в Китае и Корее часть гусей с севера Якутии летит над материком, пересекая широким фронтом обширные пространства якутской тайги, Забайкалье, юг Дальнего Востока и Монголию. О миграционных остановках в этом регионе известно крайне мало.

Другая часть гусей и казарок, зимующих в Восточной Азии, мигрирует вдоль морских побережий Чукотки, Камчатки, Курильских островов и Сахалина; крупные миграционные остановки этого пролётного пути известны на западном и восточном побережьях Камчатского полуострова и на Сахалине.

Белые гуси острова Врангеля летят вдоль побережья Чукотки. Двигаясь дальше на восток, гуси достигают Аляски и мигрируют вдоль тихоокеанского побережья. Часть птиц, долетев до устьев рек Фрейзер и Силлугамиш в Британской Колумбии, остаётся здесь на всю зиму. Другая часть, не достигнув северной зимовки, поворачивает на восток к верховьям р. Макензи, а уже оттуда летит на запад, к местам зимовки в Калифорнии.

Также вдоль побережий Чукотки и далее на восток мигрируют чёрные казарки, зимующие вдоль тихоокеанского побережья Канады и США.

Что ещё нам известно про миграции гусей?

Гуси и казарки – моногамные виды, пары у которых формируются на всю жизнь. Образование пар происходит на местах зимовки, где могут встретиться птицы из совершенно разных частей ареала. Весной птицы летят к местам гнездования, причём самец следует за самкой, которая стремиться к месту своего рождения. С первого же гнездования из года в год пара будет прилетать в одно и то же место, чтобы дать жизнь новому поколению. Такая привязанность самок к месту рождения и, впоследствии, к месту первого гнездования называется гнездовым консерватизмом, или филопатрией. В той или иной степени филопатрия характерна для всех гусей; зачастую птицы могут из года в год использовать одну и ту же гнездовую лунку.

В середине лета часть птиц покидает районы гнездования и улетает на линьку. Это и молодые птицы, и птицы, потерявшие гнёзда из-за хищничества, и птицы, по тем или иным причинам не приступившие к размножению. Перелёт к местам линьки зачастую носит характер полноценной миграции. Так, например, огромное число гусей со всего севера Европейской России ежегодно улетает линять на полуостров Таймыр, преодолевая около полутора тысяч километров. А на лагуны Северной Чукотки прилетают линять большая часть неразмножавшихся белошеев из североамериканской популяции.

Осенью большая часть поднявшихся на крыло птенцов улетает вместе с родителями и зачастую вместе с ними проводит первую зиму. Весной часть молодых птиц мигрирует самостоятельно, часть же продолжает держаться со старшим поколением, возвращаясь к месту своего рождения.

Почему же птицы так стремятся в, казалось бы, негостеприимную Арктику? Точного ответа на этот вопрос нет. Однако несомненно, что обширнейшие и практически ненаселённые пространства тундр способны обеспечить достаточной для гнездования территорией миллионы птиц, в том числе и таких крупных как гуси и казарки. Кроме того, важнейшим в Арктике становится и кормовой фактор: в условиях полярного дня непрерывная вегетация растений даёт возможность пополнять энергетические запасы множеству травоядных животных, в том числе и гусей. Научные исследования, проводившиеся на белощёких казарках, показали, что благодаря полярному дню и возможности кормиться практически круглосуточно, птенцы, родившиеся в Арктике, растут на 30% быстрее, чем гусята, родившиеся на островах Балтийского моря!

Гуси – неотъемлемая часть арктической экосистемы и связующее звено между многими регионами Евразии и Северной Америки. Поэтому на протяжении многих десятилетий гуси являются одним из основных объектов изучения в Арктике. И проводящиеся в настоящее время многочисленные исследования, прежде всего с использованием спутниковой телеметрии, каждый год будут добавлять всё новые знания об их жизни.

Автор: Ольга Покровская, Рабочая группа по гусеобразным Северной Евразии.

Фотографии автора (если не указано иное).

Источник