- Краткий анализ стихотворения «Унылая пора. » по плану

- 1. История создания

- 2. Литературное направление

- 3. Род

- 4. Жанр

- 5. Проблематика

- 6. Тематика

- 7. Идея

- 8. Пафос

- 9. Система образов

- 10. Центральные персонажи

- 11. Лирический герой

- 12. Сюжет

- 13. Композиция

- 14. Художественные особенности произведения

- 15. Строфика, размер, рифма

- 16. Средства художественной выразительности

- 17. Значение

- 18. Актуальность

- 19. Мое отношение

- 20. Чему учит

- Анализ стихотворения А. С. Пушкина «Унылая пора, очей очарованье»

- А. С. Пушкин «Унылая пора, очей очарованье» (Отрывок)

- Анализ стихотворения А. С. Пушкина «Унылая пора, очей очарованье»

- Осенняя пора очей очарованье значение

Краткий анализ стихотворения «Унылая пора. » по плану

1. История создания

Больше всех времен года Пушкин любил осень. Эта пора очаровывала его, завораживала своей разноцветной красотой.

В 1833 году поэт снова провел это время года в Болдино. Он жил в уединении, много гулял, размышлял и работал. Этот период оказался невероятно плодовитым.

Из-под пера величайшего русского писателя вышло множество гениальных произведений, в том числе и знаменитая ода осени. Анализируемое стихотворение – отрывок из нее.

2. Литературное направление

Произведение относится к реализму с яркими чертами романтизма.

3. Род

По роду это лирика.

4. Жанр

Жанр можно определить как лирическое стихотворение о природе.

5. Проблематика

Автор не затрагивает никаких серьезных проблем. Он просто рассказывает о прекрасной поре года – осени, искренне восхищаясь ею.

6. Тематика

Тематика отрывка – описание природы. Пушкин восхищается осенью и передает свои чувства читателю.

7. Идея

Автор написал это произведение, находясь под впечатлением от наблюдаемых картин.

Во время создания «Осени» он жил в Болдино, и его состояние было спокойным. Поэт наконец-то получил возможность просто созерцать и любоваться, что очень благотворно отразилось на его творчестве.

Конечно, он не мог не посвятить стихи самой прекрасной поре года, которой наконец-то любовался, находясь далеко от города.

8. Пафос

Читая приведенный отрывок, каждый человек невольно испытывает такое же восхищение, как и Пушкин, радуется разворачивающейся перед его мысленным взором картине.

Красочное описание осени захватывает воображение, впечатляет и наполняет душу светлыми, позитивными эмоциями.

9. Система образов

Весь отрывок посвящен созданию прекраснейшего художественного образа осенней природы. Автор описывает картину, которую он наблюдает в эту пору года.

Поэт подчеркивает яркие детали, помогающие представить целостный пейзаж:

- багрец и золото лесов,

- волнистая мгла неба,

- свежее дыхание ветра, уже не сулящее летнюю жару,

- и редкие солнечные лучи.

Во всем чувствуется особенное отношение автора, внимательность истинного созерцателя, сердцу которого дорога родная природа.

10. Центральные персонажи

Перед нами ярчайший образец лирики, описывающей природный пейзаж. Персонажей тут нет.

11. Лирический герой

Пушкин писал это стихотворение, непосредственно наблюдая прекрасные картины. Читатель получает именно его эмоции, наполняется его восхищением.

Вот почему можно говорить, что лирическим героем здесь является сам поэт, а точнее, его художественная проекция.

12. Сюжет

Читая это произведение, мы представляем картину осенней природы. Деревья поражают разноцветными нарядами, дует легкая утренняя прохлада, в воздухе уже пахнет приближающейся зимой.

Как такового, сюжета тут нет, потому что рассматриваемый текст является красочным примером художественного описания.

13. Композиция

Композиция построена интересным образом. Показывая читателю детали, автор постепенно создает целостную, очень живую и красивую картину.

Сначала он напрямую обращается к осени, тем самым олицетворяя время года. Затем говорит, что ему нравится этот период, и уже потом поясняет, почему именно.

14. Художественные особенности произведения

Язык отрывка прост, емок и понятен. Используется обычная лексика, фразы построены четко и коротко.

Интересно, что все признаки осени автор заключает в одно предложение, перечисляя их через запятую. Такое решение позволяет мысленно разглядывать постепенно открывающийся пейзаж, следить за ходом наблюдений автора, ни на что не отвлекаясь и не прерываясь.

Обращения к осени автор оформил восклицательными знаками. Этим он как бы привлекает и концентрирует внимание читателя, явно обозначая тему рассматриваемой октавы.

15. Строфика, размер, рифма

Мы рассматриваем отрывок, который сам по себе представляет октаву, или восьмистишие. Вообще, вся своеобразная ода «Осень» написана Пушкиным именно такими строфами.

Размер – шестистопный ямб, встречаются пиррихии.

Первые шесть строчек зарифмованы между собой при помощи перекрестной рифмы (АБАБАБ), последние две – смежной (ВВ).

16. Средства художественной выразительности

В стихотворении автор использовал много эпитетов, создав очень красочный, насыщенный тест: «унылая пора», «прощальная краса», «свежее дыханье», «волнистая мгла» и т.д.

Для достижения необходимого художественного эффекта, поэт включил инверсии: «приятна мне твоя прощальная краса», «люблю я пышное природы увяданье» и т.д.

Есть и метафоры: «очей очарованье», «пышное природы увяданье».

Кроме того, стихотворение построено на олицетворении времен года.

Во-первых, автор оживляет осень, обращаясь непосредственно к ней в первом же стихе. Во-вторых, он так же олицетворяет и зиму строчкой «и отдаленные седой зимы угрозы».

Времена года воспринимаются Пушкиным как живые, что только добавляет тексту поэтичности, сказочности, отсылает его к русскому фольклору.

17. Значение

Пушкин всегда говорил, что больше всех времен года он любит осень. Это стихотворение помогает понять, насколько сильно автор восхищался прекрасным периодом, как его очаровывал такой пейзаж и состояние природы.

18. Актуальность

Произведение актуально до сих пор, потому что очень ярко и красочно описывает осенний пейзаж, который и сегодня остается таким же волшебным.

19. Мое отношение

Меня очаровывают эти строчки. В них передано восхищение, любовь к родной природе, точно подмечены детали. Когда я читаю отрывок, я живо представляю описываемую картину.

20. Чему учит

Оно учит любить свою родину, уметь видеть прекрасное в привычном и восхищаться красотами природы.

Источник

Анализ стихотворения А. С. Пушкина «Унылая пора, очей очарованье»

А. С. Пушкин «Унылая пора, очей очарованье» (Отрывок)

Унылая пора! Очей очарованье!

Приятна мне твоя прощальная краса —

Люблю я пышное природы увяданье,

В багрец и в золото одетые леса,

В их сенях ветра шум и свежее дыханье,

И мглой волнистою покрыты небеса,

И редкий солнца луч, и первые морозы,

И отдаленные седой зимы угрозы.

Анализ стихотворения А. С. Пушкина «Унылая пора, очей очарованье»

Золотая пора года поражает своей красотой, поэтичностью. Период, когда природа ярко и торжественно прощается с летом, теплом, зеленью, готовится к зимнему сну. Желтая, красная листва украшает деревьев, а осыпаясь ложится пестрым ковром под ноги. Межсезонье на протяжении столетий вдохновляло художников, поэтов, композиторов, драматургов.

Пушкина всегда привлекала осень своим очарованием. Он любил это время больше всех других, о чем неустанно писал как в прозе, так и в стихах. В стихотворении «Унылая пора, очей очарованье» Александр Сергеевич рассуждает о временах года и приходит к выводу, что конец октября для него идеален по всем параметрам.

Он не любит весну, воспетую многими поэтами, за то, что грязно, слякотно. Не выносит знойного лета, с вечно жужжащими насекомыми. Лирику больше к душе «русский холод». Но зима морозная, долгая. Хоть герой и любит мчатся на санях по снегу, кататься на коньках. Не всегда погода благоволит любимым забавам. А сидеть долго дома у камина рассказчику скучно, тоскливо.

Знаменитые строки родились во вторую Болдинскую осень в 1833 году. Известно, что данный период был самым продуктивным для поэта, его творческим подъемом. Когда пальцы сами просились к перу, а перо к бумаге. Подготовка ко сну, увядание природы – для Пушкина этап обновления, новой жизни. Он пишет, что вновь расцветает.

Уже в первых строках звучит антитеза. Яркое противопоставление двух описаний одного явления. С одной стороны поэт восклицает: «Унылая пора». С другой – называет погоду за окном очарованием очей. Он пишет об увядании природы – слово с негативной окраской. Но в то же время сообщает читателю о своей любви к данному периоду. Прощальная красота лесов, одетых в багрец и золото, опустошенных полей манит автора на прогулку. В такую погоду невозможно усидеть взаперти.

Лирическим героем выступает рассказчик, за которым прорисовывается личность самого Александра Сергеевича. Внимательный читатель понимает, что описание живое. Пушкин, что видит, то изображает в поэтических строках. Природа одухотворена. Поэтому ее образ можно считать вторым героем сюжета.

Главная тема текста – красота осенней природы, смена погоды. Трепетно и с любовью герой спешит поделиться радостью от наступления октября. Донести основную мысль, настроение автору помогают средства художественной выразительности. Эпитеты: «сладкая тишина», «лирическое волненье», «блистающее копыто», «незримый рой». Метафоры: «усыплен воображением», «трепещет и звучит душа».

Автор бережно, вежливо, очень учтиво, доверительно общается с читателем. Будто приглашает к диалогу. Спрашивает мнения, извиняется за излишний «прозаизм». Таким образом, использован жанр обращения. Так читающий лучше понимает автора, его настроение, чувство и ту мысль, которую поэт хотел донести.

Размеренное, напевное, ритмичное прочтение достигается с помощью выбранного поэтического размера – ямба. Стихотворение поделено на октавы, которые представляют собой строфы из восьми строчек.

Композиционно текст выглядит незавершенным. Александр Сергеевич заканчивает строчкой: «Куда ж нам плыть?». Предлагая читателю самому поразмышлять над этим вопросом. Небольшой элемент натурфилософской лирики в пейзажном описании.

Строки целенаправленно лишены точного описания пейзажа.

Пушкин, как истинный живописец в поэзии, здесь выступает в роли импрессиониста. Пойман момент, который вот-вот сменится другим. Но картинка слегка размыта, передает не столько детали, сколько эмоции.

Благодаря стихотворению А.С. Пушкина «Унылая пора, очей очарованье» мы можем увидеть осень глазами великого поэта. После прочтения текст оставляет позитивные эмоции, приятное волнение.

Источник

Осенняя пора очей очарованье значение

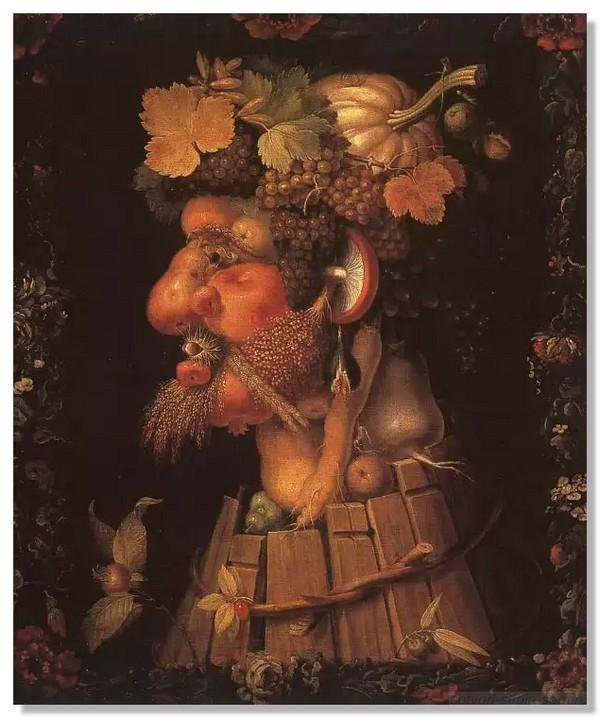

Джузеппе Арчимбольдо. Осень

Очей очарованье у каждого свое, но когда произносишь эти слова, то всем становится понятно, что все-таки речь идет об осени. Осень связывают со смертью, увяданием, но и с полнотой исполнения — сбором урожая.

Осень в это время действительно становится очарованием очей: она сворачивает в себе и содержит всё ей предшествующее: зиму, весну, лето – весь год, подводящий черту осенью. Она любуется собой.

Но для меня осень меньше всего ассоциируется с концом, скорее с началом. В моей системе конец олицетворяет лето. Трехчастный цикл – осень, зима, весна — располагается перпендикулярно по отношению к природному календарю и не укладывается в гражданский год.

Его принято называть сезоном. Осенью открывают сезоны: театральный, политический, культурный, учебный. Завершаются они весной. И это не случайно. Сезоны – несут в себе иной заряд: не природный, а духовный, не естественный, а искусственный, творимый человеком и его деятельностью.

По законам этой деятельности летом всё умирает, ну, или почти всё: дети уходят на каникулы, преподаватели, журналисты, газетчики, парламентарии, политики и блоггеры, все, у кого есть возможность, уезжают в дальние края, на дачи и в деревни.

Телевидение и радио повторяют старые передачи и бесконечные сериалы, политическая жизнь замирает, хотя иногда преподносит сюрпризы, особенно в августе . В этом году – страшное наводнение на Дальнем Востоке, которое еще неизвестно чем закончится, потому что до сих пор продолжается.

Мне такое понимание осени ближе. Наверное, потому что жила в последние годы учебными циклами: осень – начало, весна – завершение, лето — перерыв. Лето – пауза, чтобы набраться сил для нового рывка в новом сезоне.

Леонид Афремов. Осень

Моя осень устремлена в будущее, несет надежду, что снова можно жить и работать, не задыхаясь в пыли городов и дорог, можно продолжать или начать все сначала. Мертвый сезон – лето — закончился.

Осень как точка пересечения двух систем координат (первая – для природников, вторая – для пневматиков, первая — для огородников, вторая – для философов), в которых она воспринимается и располагается по-разному.

В первой она завершение, время сбора урожая, последняя фаза круговорота природы, после которого наступает зимняя спячка, замирание и уход на временный покой. В осени природа получает свое завершение: в урожае, в твердых плодах, в закромах.

И поговорки о такой осени соответствующие:

Красна весна цветами, осень — снопами.

Осень хвастлива, весна справедлива.

Осенью и у кошки пирог.

Придет осень, за все спросит.

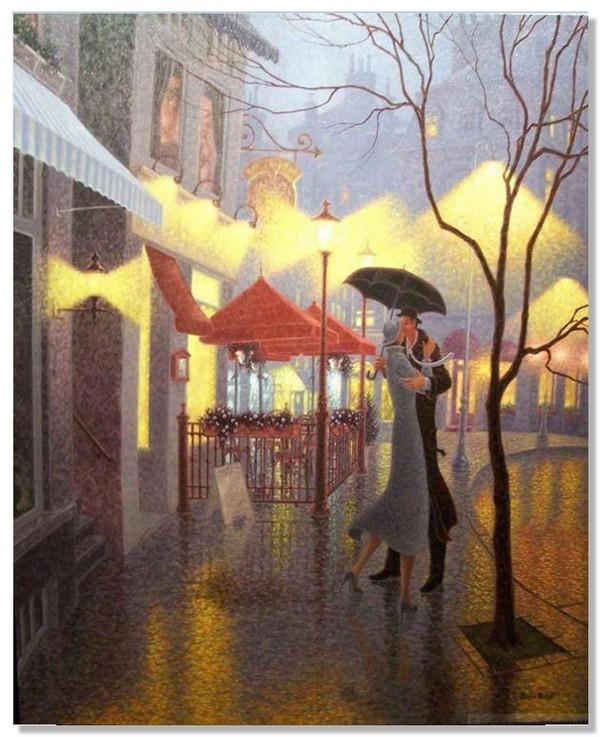

Денис Нолет. Осеннее свидание

И по-другому осень воспринимается, когда открывает Новолетие. Тогда она несет надежду на обновление, Ренессанс, воплощение идей. И строятся планы на новые спектакли, новые книги, новые картины и новые выставки. Акцент на то, что будет.

Будет там, впереди, когда начнут составлять лонг- и шорт-листы, выдвигать лауреатов на всевозможные премии. А пока все только начинается и никто не знает, где он будет в конце этого пути.

Два понимания осени как Ветхий и Новый завет, как плотское и духовное, естественное и искусственное, природное и внеприродное, которые в календарях разведены по разным датам: в русском календаре природный новый год начинался 1 (14) марта, в христианском Новолетие начинается первого (по новому стилю четырнадцатого) сентября.

Такое разведение двух календарей неслучайно. Новолетие связано с победой Константина Великого над Максентием, которая случилась 1 сентября. После этого император издал указ о свободе вероисповедания и христианство обрело статус государственной религии.

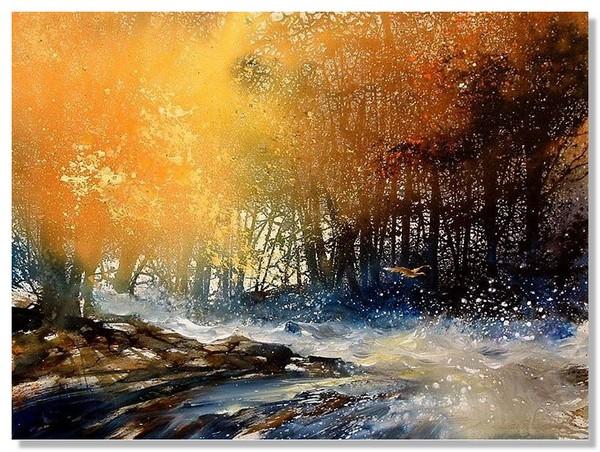

Roland Palmaerts. Осень

Праздник был первоначально установлен в Византии, потом перешел в Россию и стал не только церковным, но и государственным. Но если новый год в церкви – Новолетие – сохраняется и по сей день, то русский новый год канул в Лету, когда был заменен Петром I на европейский Новый год.

И все-таки, несмотря на такую замену духовное, новозаветное значение осени косвенно сохранилось не только в церковной традиции, но и в тех сезонах, которые уже привычно открываются в сентябре.

Но если вернуться к первому – природному – пониманию осени, то оно по-прежнему вдохновляет художников на осенние сюжеты, музыкантов – на песни и пьесы, а поэтов на гениальные творения, соблазняя их своей, хоть и увядающей, но неповторимой красотой.

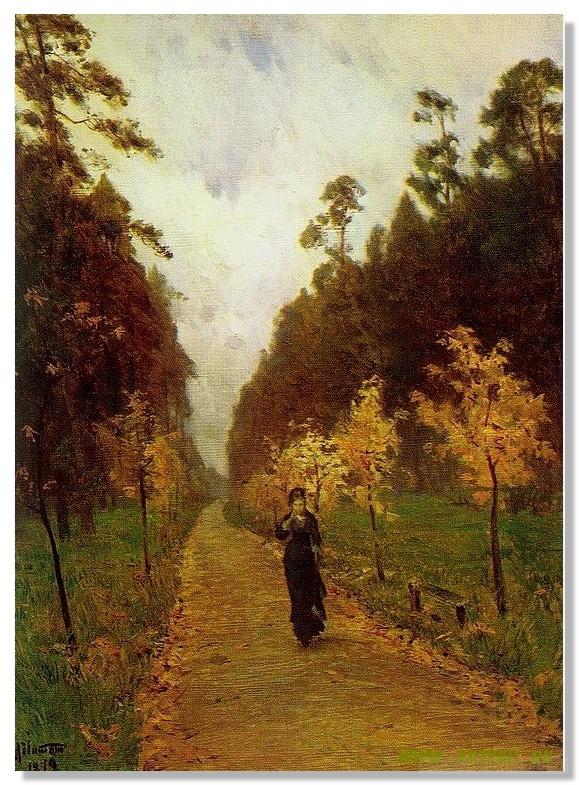

Левитан. Сокольники. Осенний день

Как не вспомнить Бориса Пастернака с его замечательным осенним циклом. Только одно из них.

Золотая осень

Осень. Сказочный чертог,

Всем открытый для обзора.

Просеки лесных дорог,

Заглядевшихся в озера.

Как на выставке картин:

Залы, залы, залы, залы

Вязов, ясеней, осин

В позолоте небывалой.

Липы обруч золотой —

Как венец на новобрачной.

Лик березы — под фатой

Подвенечной и прозрачной.

Погребенная земля

Под листвой в канавах, ямах.

В желтых кленах флигеля,

Словно в золоченых рамах.

Где деревья в сентябре

На заре стоят попарно,

И закат на их коре

Оставляет след янтарный.

Где нельзя ступить в овраг,

Чтоб не стало всем известно:

Так бушует, что ни шаг,

Под ногами лист древесный.

Где звучит в конце аллей

Эхо у крутого спуска

И зари вишневый клей

Застывает в виде сгустка.

Осень. Древний уголок

Старых книг, одежд, оружья,

Где сокровищ каталог

Перелистывает стужа.

Или одно из моих любимых, Ахматовских

Три осени

Мне летние просто невнятны улыбки,

И тайны в зиме не найду.

Но я наблюдала почти без ошибки

Три осени в каждом году.

И первая — праздничный беспорядок

Вчерашнему лету назло,

И листья летят, словно клочья тетрадок,

И запах дымка так ладанно-сладок,

Всё влажно, пестро и светло.

И первыми в танец вступают березы,

Накинув сквозной убор,

Стряхнув второпях мимолетные слезы

На соседку через забор.

Но эта бывает — чуть начата повесть.

Секунда, минута — и вот

Приходит вторая, бесстрастна, как совесть,

Мрачна, как воздушный налет.

Все кажутся сразу бледнее и старше,

Разграблен летний уют,

И труб золотых отдаленные марши

В пахучем тумане плывут.

И в волнах холодных его фимиама

Закрыта высокая твердь,

Но ветер рванул, распахнулось — и прямо

Всем стало понятно: кончается драма,

И это не третья осень, а смерть.

6 ноября 1943

Или всем известное Тютчевское:

Есть в осени первоначальной

Короткая, но дивная пора —

Весь день стоит как бы хрустальный,

И лучезарны вечера.

Пустеет воздух, птиц не слышно боле,

Но далеко еще до первых зимних бурь

И льется чистая и теплая лазурь

На отдыхающее поле.

Но в череде стихов и восхищений первый и ближний по-прежнему Пушкин , который после лета с облегчением произносит:

И с каждой осенью я расцветаю вновь;

Здоровью моему полезен русской холод;

К привычкам бытия вновь чувствую любовь:

Чредой слетает сон, чредой находит голод;

Легко и радостно играет в сердце кровь,

Желания кипят — я снова счастлив, молод,

Я снова жизни полн — таков мой организм

(Извольте мне простить ненужный прозаизм).

Леонид Афремов. Осень

Теперь моя пора: я не люблю весны;

Скучна мне оттепель; вонь, грязь — весной я болен;

Кровь бродит; чувства, ум тоскою стеснены.

Суровою зимой я более доволен,

Люблю ее снега; в присутствии луны

Как легкий бег саней с подругой быстр и волен,

Когда под соболем, согрета и свежа,

Она вам руку жмет, пылая и дрожа!

Дни поздней осени бранят обыкновенно,

Но мне она мила, читатель дорогой,

Красою тихою, блистающей смиренно.

Так нелюбимое дитя в семье родной

К себе меня влечет. Сказать вам откровенно,

Из годовых времен я рад лишь ей одной,

В ней много доброго; любовник не тщеславный,

Я нечто в ней нашел мечтою своенравной.

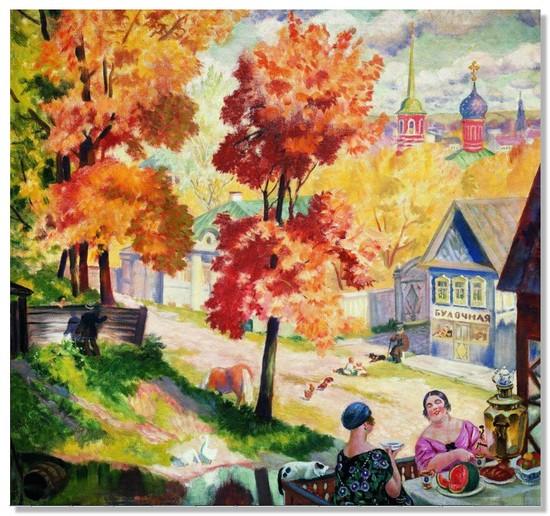

Б.Кустодиев. Осень в провинции. Чаепитие

Унылая пора! очей очарованье!

Приятна мне твоя прощальная краса —

Люблю я пышное природы увяданье,

В багрец и в золото одетые леса,

В их сенях ветра шум и свежее дыханье,

И мглой волнистою покрыты небеса,

И редкий солнца луч, и первые морозы,

И отдаленные седой зимы угрозы.

И не умея объяснить свою любовь восклицает:

Как это объяснить? Мне нравится она,

Как, вероятно, вам чахоточная дева

Порою нравится. На смерть осуждена,

Бедняжка клонится без ропота, без гнева.

Улыбка на устах увянувших видна;

Могильной пропасти она не слышит зева;

Играет на лице еще багровый цвет.

Она жива еще сегодня, завтра нет.

Осень богата на православные праздники и приметы: в сентябре – Рождество Богородицы и Крестовоздвижение, в октябре – Покрова, а в ноябре – память иконы Божьей матери Казанской.

Осень – пора людей творческих, тонко чувствующих не только природу, но и движения человеческой души, осень – вдохновляет, потому что дает надежду и потому что не отвлекает, сосредотачивая тебя на работе.

Источник