Черный октябрь 1941-го: правда и ложь о «Московской панике»

События, происходившие в нашей столице в самой середине осени первого года Великой Отечественной, всегда являлись одним из самых нелюбимых предметов для официальной советской историографии. И, конечно же, начиная с дурных «перестроечных» лет они превратились в любимейшую тему отечественной либеральной «тусовки», обожающей с прямо-таки садомазохистским наслаждением расписывать все наиболее негативные моменты той войны, при этом нещадно перевирая их, преувеличивая и возводя в превосходную степень любой ужас и гнусность, выдавая их за главную суть далеких роковых дней. Что ж, тем более необходимо вспомнить «черный октябрь» Москвы, объективно и откровенно ведя разговор, в том числе и о далеко не героических моментах – чтобы меньше было простора для лгунов и очернителей.

Под ударом «Тайфуна»

Нельзя сказать, чтобы трагические дни, которые пережила столица 15-19 октября 1941 года (а именно этот период принято именовать «Московской паникой»), были такой уж тайной за семью печатями. Они, к примеру, достаточно откровенно, пусть и кратко, отражены в романе Константина Симонова «Живые и мертвые», которую лично я считаю одной из лучших и самых правдивых книг о Великой Отечественной. Другое дело, что говорить о них абсолютное большинство реальных очевидцев и участников попросту избегало. Так нормальные люди стараются обходить стороной воспоминания, приносящие не просто боль, но и стыд… Самым страшным, по всеобщему мнению, стало 16 октября, краткое мгновение, когда Москва и москвичи действительно дрогнули, поддались умело спровоцированной панике, когда кое-кто попросту струсил, а иные сорвались в настоящее безумие. Однако до того, как говорить об этой дате, нам непременно надо восстановить предшествовавшие ей грозные события, ставшие причиной того, что произошло впоследствии. Прежде всего – положение на фронте, неумолимо приближавшемся к самому сердцу нашей страны. Ситуация на переднем крае именно к тому моменту была не то что серьезной и неблагоприятной для наших войск, а, пожалуй, катастрофической. Многим она казалась и вовсе безнадежной. Увы, определенные основания для подобных оценок имелись…

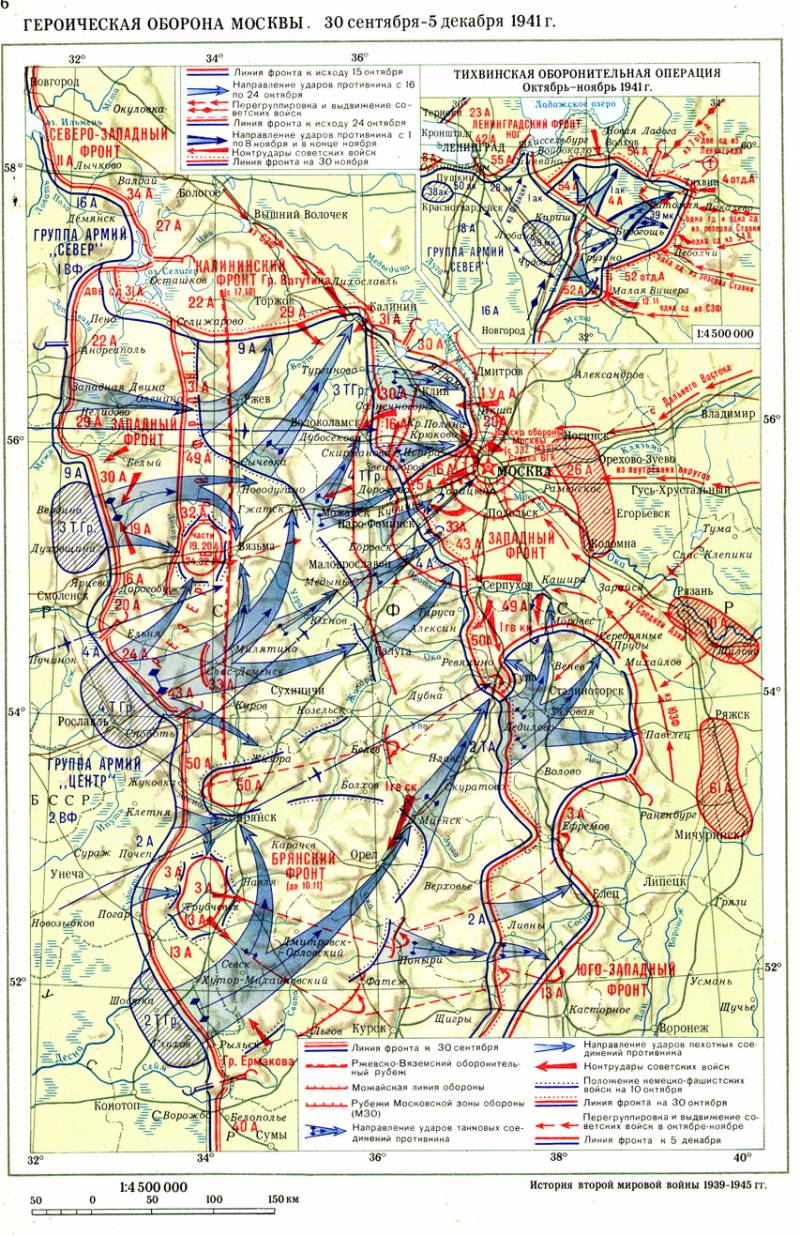

В последние дни сентября Вермахт обрушил на Красную армию «Тайфун» – началась операция, целью которой был захват Москвы и полный разгром наших войск на центральном участке советско-германского фронта. 78 дивизий, насчитывавшие в общей сложности около 2 миллионов человек, среди них – три танковые группы, три бронированных кулака, нацеленные на «блицкриг»… Всей этой силище противостояла предельно измотанная, в значительной степени дезорганизованная и деморализованная тяжелейшими летними боями РККА. Падение Орла, Вяземский и Брянский «котлы», гибель и пленение сотен тысяч человек – казалось, уже ничто не может остановить несущийся к столице стальной каток гитлеровской армады. И все-таки, пусть ценой колоссальных, совершенно непомерных потерь, наши героические деды и прадеды, задерживая «сверхчеловеков» где на день, где на два, а где и всего на час, все-таки давали возможность другим частям и соединениям закрепиться на новых рубежах, чтобы таким же последним усилием останавливать рвущихся вперед оккупантов. Увы, Можайская оборонительная линия, несмотря на совершенно нечеловеческие усилия надрывавшихся на ее возведении людей, была готова, максимум, наполовину. Да и стоявшие на ней войска были крайне малочисленны и находились уже на пределе своих сил… В бой, зачастую буквально «с колес», бросались все резервы: дивизии Народного ополчения, курсанты военных училищ, запасные части. Наступающие немцы одну за другой перерезали железнодорожные ветки и шоссейные дороги. 12 октября гитлеровцы взяли Калугу, 14 – Калинин и Боровск. До Москвы им оставались считанные десятки километров. Настало ужасающее 15 октября…

Самый черный день

Говорить, как это упорно делают некоторые «исследователи» о том, что все происходящее было для руководства страны «громом с ясного неба», повергшим ее в «оцепенение» и чуть ли не в панику, было бы, как минимум, некорректно. Эвакуация столичных предприятий (прежде всего оборонных) была начата 10 октября. На два дня позднее принимается решение о создании уже Московской линии обороны. Бегство лидеров партии, правительства и армии из Белокаменной? Его тоже не было. Да, 15 октября было принято постановление ГКО №801 «Об эвакуации столицы СССР Москвы». Из столицы на Восток отправлялись сотрудники иностранных дипломатических миссий, члены Президиума Верховного Совета СССР, руководители и сотрудники большинства правительственных органов. Да, многие объекты в столице (в том числе, и метрополитен) готовили к взрыву. По всему городу и области спешно создавались подпольные диверсионные группы, готовились тайники с оружием и снаряжением для них. Да, в Кремле рассматривали любые варианты дальнейшего развития событий. А что, не должны были?! Слишком грозно все было в те дни, слишком неопределенно. При этом, однако, были допущены определенные ошибки. Первая из них, на мой взгляд, заключалась в том, что упомянутое выше решение было секретным, то есть, его не огласили, и, что самое главное, не разъяснили огромному количеству находившихся в городе людей. Однако по масштабам действий, которые немедленно были предприняты для его исполнения, остаться незамеченным оно просто не могло.

Информационный «вакуум» неминуемо должен был породить слухи, растерянность, неверие, панику. Все это и обрушилось на город. Тут, вне всяких сомнений, дала знать о себе и еще одна ошибка. Вернее, недоработка. Как с огромным количеством беженцев, скопившихся к тому времени в Москве, так и другими путями, туда проникло значительное количество вражеских агентов, от профессионалов по разжиганию массовых беспорядков до откровенных диверсантов. По воспоминаниям многих очевидцев, подавляющее большинство погромов, грабежей и тому подобных вещей вспыхивали не стихийно, а словно бы под чьим-то «чутким руководством». Наверняка, именно так оно и было. Было, впрочем, и другое – «ответственные работники» и руководители, бросавшие доверенные им предприятия и организации и бежавшие на захваченных служебных машинах куда глаза глядят (и хорошо еще, если не «выпотрошив» предварительно казенную кассу!), обезумевшие толпы, разносившие магазины и склады, длинные колонны людей, уходившие из города со своим немудреным скарбом, даже четко не понимая, куда и зачем они бредут… Как утверждают многие, одним из «спусковых крючков» охватившего город бедлама стало то, что 16 октября, впервые на памяти москвичей, не открылись двери станций метро. Впрочем, остановка остального общественного транспорта, закрытые двери магазинов, столовых, почты и телеграфа, полное молчание руководства города, спокойствия москвичам тоже не прибавили. Паника ширилась и набирала обороты.

Конец хаоса

Порядок начал восстанавливаться буквально на следующий день. По воспоминаниям заслуживающих доверия участников тех событий, того же Алексея Шахурина, бывшего тогда Наркомом авиационной промышленности, Сталин уже 16-го лично отдал приказ немедленно возобновить в Москве движение транспорта, работу предприятий торговли и общепита, а также медицинских учреждений. Когда ему откровенно доложили о творящемся в городе, Иосиф Виссарионович проронил:

17 октября снова пошли поезда метро (разобранные было на некоторых станциях эскалаторы восстановили в ударном темпе), открылись магазины, на улицах, наконец, начала наводить порядок милиция. В тот же день по радио выступили первый секретарь Московского обкома партии Александр Щербаков и глава исполкома Моссовета Василий Пронин, успокоившие горожан главными словами:

Это были именно те слова, которых все ждали. Моментально улеглись самые нелепые слухи вроде того, что «немцев видели уже на Поклонной горе», «Красную армию выводят из города», или что «Сталин давно уже в Куйбышеве». Параллельно этому начали открываться предприятия, внезапно закрывшиеся 16-го, естественно, без всяких разъяснений причин рядовым рабочим. Жизнь города начинала входить в привычную, нормальную колею.

И, тем не менее, ничего еще не закончилось. Вермахт все так же рвался к Москве и все так же таяли силы истекавших кровью ее защитников. 18 октября гитлеровцы захватили Можайск и Малоярославец. Вражеские налеты не прекращались уже ни ночью, ни днем. Однако ни о какой эвакуации и отходе из столицы речь уже не шла! Государственный Комитет Обороны принимает новое постановление: о введении в Москве осадного положения. Город разбивается на три рубежа обороны и начинает готовиться к уличным боям: «обрастать» баррикадами, бетонными надолбами, противотанковыми «ежами». Вводится комендантский час. Нарушителей порядка ожидает суд военного трибунала, а шпионов, провокаторов и «прочих агентов врага» отныне предписывается просто расстреливать на месте, вообще без всякого суда и следствия… Драконовские меры? Жестокость? По-другому столицу было попросту не удержать. Наверняка, прими ГКО первым именно этот документ, никакого «черного дня» 16 октября вообще бы не было. Во всяком случае, это решение не вызвало никакой паники, напротив, оно еще сильнее сплотило москвичей и укрепило их решимость стоять насмерть за родной город. А НКВД дало возможность моментально зачистить город как от нацистской агентуры, так и от распоясавшихся, было, уголовников, внесших немалый «вклад» в творившиеся несколько дней на улицах беспорядки и бесчинства. Впрочем, по мнению многих историков (в том числе, и не питающих к Иосифу Виссарионовичу ни тени симпатии) одним из главных психологических факторов, которые пресекли «брожение умов», стало то, что в Москве оставался Сталин.

О чем думал Сталин и что делал Берия?

Все разговоры о том, что Верховный, якобы «собирался бежать из Москвы» или хотя бы допускал возможность ее покинуть, являются, однозначно либо заведомой клеветой, либо попросту бредом. Да, его уговаривали, но он уперто стоял на своем. К нему пытались подкатиться с вопросом о том, когда уже грузить в эшелон Кремлевский полк охраны, а он послал подальше и сказал, что в случае необходимости лично поведет этот полк в бой. Лично мне весьма правдоподобным представляется и ответ Сталина на вопрос: «Что делать, если немцы все-таки прорвутся?» «Берите лопаты и копайте себе могилы…» – такое он вполне мог выдать. Впрочем, более всего из имеющих хождение то ли баек, то ли подлинных историй на данную тему, мне нравится другая. Та, в соответствии с которой в кабинет Верховного, буквально в слюнях и соплях, ворвался Хрущев, вопящий:

Невозмутимый Сталин, молча указав ему на стул, продолжил разбирать завалы срочных бумаг на собственном столе. Десять минут… Двадцать… Когда миновал ровно час, Иосиф Виссарионович перезвонил куда-то и, выслушав краткий доклад, принялся натурально орать на паникера:

Между прочим, в одном из вариантов он еще и лупил при этом телефонной трубкой по лысой башке. Эх, какое зрелище! Хоть бы одним глазком взглянуть! Рассматривался ли в принципе вариант утраты Москвы? Тут вопрос, конечно, сложнее. Сталин просто обязан был размышлять и над таким вариантом. В конце концов, он был главой ГКО, а не Господом Богом, и создать ниоткуда дивизии и танковые полки не мог. Можно не сомневаться в одном – при самом страшном развитии событий Сталин покинул бы развалины столицы вместе с последней отходящей на Восток частью. Если бы уцелел.

Вопрос касательно Лаврентия Павловича и его ведомства в данном контексте далеко не празден. По мнению многих исследователей, не пораженных либерастическим вирусом, именно подразделения НКВД сыграли в обороне столицы одну из решающих ролей. Вне всяких сомнений, именно бойцам в васильковых фуражках предназначено было стать последним щитом Москвы, лечь костьми на ее улицах, но остановить врага. Однако это не означает, что они «отсиживались» в резерве. Согласно воспоминаниям «диверсанта СССР №1» Павла Судоплатова, не имевший себе на тот момент равных по уровню подготовки спецназ НКВД, Отдельная мотострелковая бригада особого назначения (ОМСБОН), сформированная осенью 1941 года в Москве, решением Ставки Верховного Главнокомандования была передана в состав действующей армии. Да, как утверждает тот же Судоплатов, уже с сентября Берия воспретил ему массовую заброску диверсионных групп в тыл врага. Однако, как признает этот матерый ас войны, за линией фронта «данное решение несомненно было правильным». Державший свой спецназ до последнего в резерве, Нарком ударил им в решающий момент. ОМСБОН сеял ужас и хаос в порядках наступавших гитлеровцев, не только безжалостно уничтожая их, но и, самое главное, срывая наступление на столицу. Лучшим доказательством того, насколько весом был вклад «орлов Судоплатова» в то, что «Тайфун» выдохся и захлебнулся, является признание генерал-фельдмаршала фон Бока, писавшего в своих дневниках о том, что русские настолько нарушили транспортное снабжение, что «фронт оказался лишен самого важного для жизни и борьбы…»

Что добавить к сказанному выше? Разве что одно. События 16 октября 1941 года периодически освещаются разными авторами. И это правильно. Объективность заставляет нас вспоминать даже самые черные моменты своей истории. Однако разница заключается в том, с каким подходом это делается, и на чем ставится акцент. Кое-кто сегодня хотел бы выставить те далекие, и, безусловно, трагические события, как доказательство того, что в осажденной Москве царили неразбериха, страх, паника, а многие ее жители чуть ли не ожидали скорейшего прихода гитлеровцев. Показать на примере буквально одного-двух дней, что ни партия, ни советское правительство, ни их руководители «не контролировали ситуацию» и готовы были «бросить Москву и москвичей на произвол судьбы». Позвольте, но ведь это совершеннейшая неправда! Недостаточно подготовленные и местами неудачные мероприятия по эвакуации (да и сама эвакуация, как таковая) — это вовсе не «паническое бегство». Тем более – не «пренебрежение судьбами столицы и страны», как это кое-кто пытается называть. Отдельные паникеры, рвачи и трусы, впоследствии, кстати, по большей своей части понесшие за свои действия предельно суровое наказание – это вовсе не вся советская власть. Они были осуждены по заслугам, а судить и осуждать рядовых горожан, проявивших минутную слабость, уж точно не нам, живущим в спокойное, мирное и сытое время. В абсолютном своем большинстве они были стойкими и мужественными, самоотверженными и бесстрашными. Если бы это было не так, то не мы бы взяли Берлин в 1945-м, а немцы – в 1941-м Москву… Против этого аргумента вряд ли можно возразить хоть что-либо.

Источник

«Казалось, Москва вот-вот падёт»

«Тайфун» – назвали немцы план своего наступления. Тайфун – это сильный ветер, разрушительный ураган. Гитлеровцы собирались стремительно обойти Москву с севера и юга, создать огромные «клещи» и раздавить советскую столицу. Тем самым создать условия для полной победы в войне.

Новое наступление вермахта по всему фронту

После сражения за Киев (Как немцы брали Киев), германская Ставка должна была определить, хватит ли сил и времени, чтобы победить Советскую Россию в ходе кампании 1941 года, тем самым продолжая план «Барбаросса».

Если не удастся сокрушить военную мощь русских до наступления зимы, то война будет затяжной, что может обернуться большими неприятностями. Все планы Берлина, которые намечались после победы над Россией, придётся отложить на неопределённое время. Основные силы вермахта будут скованы на русском рубеже по меньшей мере ещё на год, и на горизонте возникнет угроза войны на нескольких фронтах и направлениях. Как раз то, чего думали избежать в Берлине, когда начинали войну с СССР.

Поэтому германское верховное командование решилось пойти на максимальные усилия, чтобы разбить главные силы врага уже в 1941 году и взять Москву. Лишая русских столицы, главного центра промышленности и узла коммуникаций в европейской части страны. Также падение Москвы должно было надломить моральный дух неприятеля, усилить процессы распада и разложения.

Немецкая армия осенью 1941 года, несмотря на серьёзные потери и яростное сопротивление русских, сохраняла стратегическую инициативу и была способна продолжать наступление.

Немцы ещё верили в своё превосходство и непобедимость. Но всё ещё нельзя было определить, когда у русских кончатся силы и резервы. Все прежние расчёты оказались ошибочными.

Советский колосс якобы на глиняных ногах оказался стальным и отчаянно сражался, бросая в битву всё новые дивизии. Правда, последние дивизии, вступившие в бой, казались хуже подготовленными и недостаточно оснащёнными. Поэтому у гитлеровцев имелась надежда, что это последние резервы Москвы, и критический момент, когда русские сломаются, близок. Нужно только сильнее надавить, и последнее сопротивление противника будет сломлено.

В результате нацистское руководство решило продолжить наступление и добиться решающего исхода.

6 сентября 1941 года Гитлер подписал директиву № 35. Москва снова стала главной целью наступления. Группу армий «Центр» на московском направлении значительно усиливают. Группа армий «Север» возвращала на центральное направление 3-ю танковую группу Гота, передавала свою 4-ю танковую группу Гёпнера и большое количество САУ и артиллерии. Группа армий «Юг» возвращала группе «Центр» 2-ю полевую армию Вейхса и 2-ю танковую группу Гудериана. Также южное крыло группы армий «Центр» усиливалось несколькими армейскими корпусами группы «Юг».

Правда, это ослабляло стратегические группировки гитлеровцев на севере и юге, где они должны были взять Ленинград, Донбасс, Крым и Кавказ. Имеющимися силами немцы на севере не смогли взять Ленинград. На юге гитлеровцы сумели занять Крым, но 11-я армия завязла под Севастополем. Также немцы не сумели форсировать Дон и, ведя тяжелые бои до полного истощения сил, потерпели поражение. Русские перешли в сильное контрнаступление, гитлеровцы отступили за Северный Донец, оставили Ростов-на-Дону и отошли за Миус.

«Тайфун»

План наступления на Москву имел кодовое название «Тайфун».

Он предусматривал нанесение трёх мощных ударов из районов Духовщины, Рославля и Шостки с целью расчленения противостоящих войск Западного, Резервного и Брянского фронтов (командующие И. С. Конев, С. М. Будённый и А. И. Ерёменко), окружения и уничтожения их главных сил. Затем предстояло взять Москву. Подвижные соединения должны были охватить советскую столицу с севера и юга.

16 сентября 1941 года главнокомандующий группой армий «Центр» фельдмаршал Бок приказал приступить к подготовке Московской операции.

4-я и 9-я армии, 4-я и 3-я танковая группы осуществляли прорыв обороны противника в направлении Рославль – Москва. 2-я армия наступала на Сухиничи, Брянск. 2-я танковая группа нацеливалась на Брянск и Орёл.

Группа армий «Центр» к концу сентября 1941 года насчитывала свыше 1 млн солдат и офицеров, 1 700 танков и САУ, 14 тыс. орудий и минометов, 950 самолетов. Здесь сосредоточили 77 дивизий, включая 18 танковых и моторизованных. Это было 40 % всей пехоты и 64 % танковых и моторизованных сил вермахта на русском фронте.

Советское верховное командования также хорошо подготовилось к битве за Москву.

На этом направлении было сосредоточено 40 % всех сил Красной армии. Западный фронт Конева (6 усиленных армий) держал оборону в полосе от озера Селигер до Ельни. Главные силы Резервного фронта Будённого (31-я, 32-я, 33-я и 49-я армии) занимали оборону позади Западного фронта на линии Осташков – Селижарово – Оленино – Спас-Деменск-Киров. 24-я и 43-я армии этого фронта располагались рядом с ЗФ в полосе от Ельни до Фроловки. Брянский фронт в составе трёх армий (50-я, 3-я и 13-я) держал оборону по восточному берегу р. Десны от Фроловки до Путивля.

В составе трёх фронтов было 800 тыс. человек, около 800 танков, около 7 тыс. орудий и минометов, свыше 500 самолетов. Москву отдельно защищала истребительная авиация Московской зоны ПВО – уже в июле она насчитывала более 600 самолетов.

В Москве было создано 12 дивизий народного ополчения, которые заняли оборону на Ржевско-Вяземском направлении. В июле – сентябре 1941 года были проведены масштабные работы по созданию Ржевско-Вяземской и Можайской линий обороны глубиной до 250 км. Работы велись военными, строителями и жителями Москвы, Московской, Смоленской, Тульской и Калининской областей. Ежедневно работали сотни тысяч человек. Однако, в связи с огромным масштабом работ, строительство затянулось и было выполнено на 40–60 %.

Прорыв советской обороны

Когда на севере и юге дела обстояли ещё хорошо, немцы перешли в наступление на московском направлении.

К началу октября 1941 года 9-я, 4-я и 2-я полевые армии и 3 танковые группы были готовы к наступлению. Танковые дивизии пополнили, материальную часть отремонтировали. Пехотные дивизии численный состав полностью восстановить не успели, но артиллерии был полный комплект. Сильная тяжелая артиллерия и многочисленные самоходки обеспечивали пехоте ударную мощь.

В ночь на 2 октября 1941 года войскам немецкого Восточного фронта зачитали приказ фюрера:

В речи по радио от 3 октября Гитлер сообщил, что 48 часов назад на Восточном фронте начались новые операции гигантских масштабов.

На дальних подступах к Москве завязались ожесточённые бои.

Немцы сразу добились крупных успехов. 2-я танковая группа начала наступление 30 сентября 1941 года на брянско-орловском направлении, на северо-восток. Она должна была при сильной поддержке люфтваффе как можно быстрее прорваться к Орлу. Уже 1 октября танки Гудериана прорвали оборону 13-й армии Брянского фронта, взяли Севск и Фатеж. 3-го пал Орёл. Левое крыло 2-й танковой группы поворачивает на Брянск, выходят в тыл русским войскам, которые оборонялись перед немецкой 2-й полевой армией Вейхса.

2 октября 1941 года другие армии группы армий «Центр» при поддержке 4-го и 2-го воздушных флотов начали наступление. 2-я и 4-я армии при поддержке 4-й танковой группы прорвали советскую оборону в районе Рославля. Гитлеровцы положили начало окружению двух больших советских группировок: на юге – в районе Брянска и на севере – в районе Вязьмы.

Брянский котёл

Русские войска, оборонявшиеся в районе Брянска, с запада были атакованы 2-й армией, а с востока зашли танки Гудериана.

6 октября немцы заняли Карачев и Брянск. Войска Брянского фронта были расчленены, части трёх армий (50-я, 3-я и 13-я попали в окружение). Было образовано два котла: севернее (50-я армия) и южнее (3-я и 13-я армии) Брянска. Отход армий Брянского фронта начался 8 октября. Управление войсками фронта было нарушено, комфронта Ерёменко 13-го был ранен. Армии вели бои по прорыву кольца окружения и выхода к своим до 23 октября.

50-я армия Петрова совершала прорыв на восток. Командарм 10-го был тяжело ранен и умер. Из окружения 20 октября в район Белева вырвались около 6,7 тыс. человек и штаб армии. Армию пришлось формировать заново. 3-я армия Крейзера отходила на юго-восток и 23-го вышла в районе Понырей. Шли через болота, танки и транспорт пришлось уничтожить. 13-я армия Городнянского, после того как горючее кончилось, бросила всю тяжелую технику и имущество и прорывалась в районе Фатежа. Войска фронта и авиация поддержали прорыв. 18 октября остатки армии вышли к своим. Войска 13-й армии потеряли до 50 % личного состава и почти всю матчасть.

В итоге из окружения вышли управления трёх армий, остатки 18 дивизий, потеряв практически всё тяжелое вооружение и технику. Потери 50-й армии были самыми тяжелыми: из котла вышло не более 10 % личного состава. Однако резервов на этом направлении практически не было, поэтому, пополнив армии, чем смогли, их тут же бросили в бой. Упорное сопротивление армий Брянского фронта на брянско-орловском направлении сорвало темпы наступления и сковало большие силы противника на 17 суток. Это позволило нашим войскам подготовить оборону в районе Тулы и Можайской линии.

В результате гитлеровцы не смогли совершить глубокий охват Москвы с юга.

Вяземский котёл

Схожая ситуация сложилась и на северном фланге немецкого наступления.

4-я танковая группа и 4-я армия после прорыва в районе Рославля повернули на север. 9-я армия, сковывая противника с фронта, окружала его с севера, а 3-я танковая группа повернула на юг и ударила в тыл. 7 октября немцы силами 56-го моторизованного корпуса 3-й танковой группы с севера, 46-го и 40-го моторизованных корпусов 4-й танковой группы с юга и востока прорвались к Вязьме, встретились восточнее города и окружили значительные силы из состава советских 19-й, 20-й, 24-й, 32-й армий и группы Болдина. Был образован Вяземский котёл.

Советское командование начало отвод войск 5–6 октября. Однако отступление проходило в условиях частичной потери управления и ожесточенных боев, поэтому вывести войска не успели.

В окружении оказались управления 4-х армий, 37 дивизий, 9 танковых бригад и других частей. Часть окруженной группировки возглавил командующий 19-й армии генерал Михаил Лукин. При выходе из окружения он был тяжело ранен и попал в плен. Лукина до конца войны держали в концлагерях и пытались «обработать», завербовать, но он держался достойно, не поддался. Окруженные советские войска дрались до 13–14 октября, сковав до 28 дивизий противника. Часть войск смогла прорваться к своим, с боями вышли на Можайскую оборонительную линию. Вышли остатки 16 дивизий, численность от 500 до 2 000 бойцов. Из остальных дивизий вырвались из котла небольшие группы и отдельные бойцы.

В итоге Красная армия понесла тяжелые потери: по немецким данным, только пленными в двух котлах под Брянском и Вязьмой было взято более 660 тыс. человек. Погиб командующий 24-й армии Константин Ракутин (бывший пограничник, пал в бою), в плен попал командующий 32-й армией Сергей Вишневский, командующий 20-й армией Филипп Ершаков (погиб в концлагере).

Однако героическое сопротивление окруженных советских войск позволило Ставке восстановить фронт на московском направлении.

Это был огромный успех немецкой армии. Нацистская пропаганда торжествовала.

9 октября 1941 года начальник имперского управления информацией заявил, что

В газете «Фелькишер беобахтер» (Völkischer Beobachter, «Народный обозреватель», рупор НСДАП) 13 октября сообщалось:

Также победно были настроены и немецкие генералы.

Генерал Блюментрит, начальник штаба 4-й армии, писал:

Продолжение битвы

14 октября немецкое командование издало приказ о продолжении Московской операции.

В нём отмечалось, что противник разбит, остатки русских отступают. 4-я армия и 4-я танковая группа должна была нанести удар прямо на Москву, окружая её с запада, юга и севера. 2-й танковой армии Гудериана (2-я танковая группа преобразована в армию 5 октября) предписывалось охватить русскую столицу с юго-востока, а затем и с востока. 2-й армии приказали наступать на Елец и Богородицк, прикрыв южный фланг армии Гудериана. 9-я армия Штрауса и 3-я танковая группа Гота атаковали в обход Москвы с севера.

Гитлеровцы стремились завершить операцию ещё в октябре, сломить последнее сопротивление русских.

Таким образом, группа армий «Центр» прорвала фронт, окружила и разгромила армии Брянского, Западного и Резервного фронтов. Немцы, используя широкие бреши в советской обороне, быстро продвигались вперёд и к середине октября достигли рубежа Мценска, Калуги, Бородино и Калинина, то есть прошли две трети пути до Москвы.

Москве угрожала смертельная опасность.

Однако битва за Москву только началась. Чрезвычайными усилиями советская Ставка восстанавливала оборону на подступах к Москве. Чем ближе к советской столице, тем упорнее и сильнее становилось сопротивление русских.

Так, 1-й гвардейский стрелковый корпус Лелюшенко из района Мценска ударил по группе Гудериана. В районе Мценск – Орёл девять дней шло яростное сражение. Немецкие танки задержали на Орловщине и не дали прорваться к столице по кратчайшим направлениям: Орёл – Тула – Москва и Брянск – Москва.

Когда рухнула оборона Западного и Резервного фронтов, путь на Москву для врага был открыт, и Ставка начинает переброску дивизий из стратегического резерва и соседних фронтов. До подхода резерва проводилась экстренная мобилизация всех возможных сил, которые могли прикрыть Москву и выиграть время ценой своей гибели. Для этого привлекались стоявшие в Москве и Подмосковье дивизии и части НКВД, гарнизоны, истребительные батальоны, училища, институты и академии.

К примеру, по боевой тревоге подняли пехотное и артиллерийское училища Подольска, московские имени Ленина Военно-политическую академию и Военно-политическое училище, которые получили приказ занять оборону под Малоярославцем и Можайском. Сводный полк военного училища имени Верховного совета РСФСР, поднятый в лагерях под Солнечногорском (1 тыс. курсантов и 4 орудия), пошёл в Волоколамский укрепрайон.

10 октября Западный и Резервный фронты были объединены в один Западный фронт под началом Жукова. Он начал создавать новый оборонительный фронт на рубеже Волоколамск – Можайск – Малоярославец – Калуга.

Из стратегического резерва и соседних фронтов на это направление перебрасывают 11 стрелковых дивизий, 16 танковых бригад и другие части. Также были использованы остатки дивизий, которые вырвались из котлов. Ими прикрываются главные направления. Одновременно формируются новые армии: 5-я армия Лелюшенко (на можайском направлении), 43-я армия Акимова (малоярославецкое направление), 49-я армия Захаркина (калужское направление), 16-я армия Рокоссовского (волоколамское направление).

Уже 13 октября начались жестокие бои на всех основных направлениях. Фронт был в целом восстановлен.

Источник