- Летние (зеленые) черенки осины

- Корневые черенки осины

- Зимние стеблевые черенки осины

- Как вырастить осину из ветки

- Особенности дерева

- Основные сорта осины

- Продолжительность и этапы жизни

- Уход за деревом

- Видео

- Подготовка осины к зиме

- Борьба с болезнями и вредителями

- Способы размножения лиственницы в домашних условиях

- Черенкование

- Размножение отводками

- Размножение семенами

- Как лиственница размножается в природе

Летние (зеленые) черенки осины

В последнее время большое внимание уделяется размножению осины летними черенками как одному из перспективных способов вегетативного размножения.

Более ранние исследования размножения осины летними черенками позволили сделать следующие выводы.

1. Успешное размножение возможно только тогда, когда черенки заготавливаются из молодых маточников, лучше всего — из однолетних отпрысков; этот вывод содержится и в работах, посвященных другим древесным породам.

2. Лучшие результаты окоренения летних черенков по сравнению с окоренением на открытом поле получены в теплице и под синтетическим покрытием. Например, в ФРГ под синтетическим покрытием достигнуто укоренение в размере 68%, без покрытия — 34%. Следовательно, важное предварительное условие укоренения летних черенков — нужная оптимальная температура. В США такой температурой является 24,4—29,4°, при ней окоренение протекает в течение 14 дней. В Финляндии оптимальная температура равна 20—25° при относительной влажности более 90%.

3. В специальных исследованиях лучшим субстратом для окоренения признан песок или смесь торфа и песка в отношении 1:2. Согласно другому опыту, это смесь сфагнового торфа, и грубого песка (диаметр крупиц песка 3—5 мм).

4. Относительно времени и способа заготовки черенков необходимо руководствоваться следующими указаниями. Черенки обязательно должны быть созревшими, с двумя почками (верхний срез косой — 1 см над верхней почкой, нижний — 0,5 см под. нижней почкой). Полотно листьев по мере надобности сокращают (примерно наполовину). Сажают черенки в субстрат глубиной 0,5—1,0 см. По результатам опытов в Польше, черенки должны быть длиной 5—8 см с не менее чем одним листом и двумя почками, время заготовки — первая половина июля, когда побеги созрели и лишились опушенности. При обработке черенков пирогаллолом окоренение не зависит от времени их заготовки.

Летние черенки у корневых отпрысков берут в то время, когда они достигли высоты примерно 10 см (8—15). Незрелую верхушку корневых черенков отрезают, а летние черенки заготавливают в их базальной части. Размеры черенков не влияют на результат окоренения.

5. Окоренение в значительной мере обусловлено клоном осины. Например, в ФРГ установлено, что в зависимости от клона процент укоренения варьирует от 40 до 100 под пленкой и от 10 до 80 без нее (в условиях теплицы).

6. Применение разных стимуляторов роста и химикатов дает положительные результаты. Например, в Финляндии в подроде Leuce лучшие результаты окоренения (94%) достигнуты при применении в качестве стимулятора индолилмасляной кислоты.

7. Следует создать маточники (на определенное свойство или признак осины) в целях получения летних черенков для массового их размножения.

Иногда при размножении осины летними черенками можно применять способы, разработанные для других видов рода тополя (в подроде Leuce). Таким, например, является способ вегетативного размножения гибридов тополя белого с осиной, разработанный в УкрНИИЛХА. Он состоит из следующих этапов:

— заготовки корней у элитных деревьев для выгонки поросли и подготовки их к посадке в тепличных условиях;

— посадки корневых черенков и выгонки поросли;

— получения сортового посадочного материала путем зеленого черенкования из корневой поросли;

— закладки маточной плантации из укорененных зеленых черенков корневой поросли для последующего вегетативного размножения.

В 1981—1982 гг. в ЛатНИИЛХП исследовали размножение осины летними черенками в лабораторных условиях. Для этой цели использовали вегетационный шкаф размером 75Х160Х240 см с автоматически регулируемыми освещением, температурой и подачей воды. Субстратом служили нейтрализованный сфагновый торф, перлит или песок над дренажным слоем керамзита. Летние черенки заготавливали: 1) весной — от корневой поросли, выращенной в ящиках в теплице; 2) летом (конец июня или начало июля) — от однолетних корневых отпрысков на семенной плантации. В этих опытах, когда были обеспечены температура 24—28°С при искусственном освещении или 18—20° без него, относительная влажность воздуха 95% и искусственный мелкий туман, укоренение составило 77—88%.

Предварительно лучшим субстратом для окоренения оказался нейтрализованный сфагновый торф (укоренение 88%) главным образом потому, что у черенков образовалась сильная компактная корневая система, способствующая приживаемости после пересадки в питомник. Хорошие результаты окоренения соответствовали также песчаному субстрату (77%), но корни здесь образовались длинные, вытянутые, и их трудно сохранить при пересадке.

О пригодности перлита еще рано судить, исследования в этом направлении продолжаются. Лучшие результаты получены от поросли, выращенной в теплице от корневых черенков.

Опыты в Латвии подтвердили, что для успешного окоренения летних черенков необходимо оборудование, где автоматически регулируются температура, влага и подача искусственного мелкого тумана.

Укоренившиеся черенки после пересадки их на грядки в теплице с синтетическим покрытием успешно прижились (86%) и достигли в первый год в среднем 120 см высоты и 7 мм толщины у корневой шейки (максимально соответственно 210 см и 14 мм).

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

Корневые черенки осины

Хотя осина в естественных условиях дает обильные корневые отпрыски, но при отделении корней от материнского дерева и высаживании их для размножения окоренение затруднено.

Если в естественных условиях возбудителем спящих почек является приток питательных веществ от материнского дерева, то отрезок корня (черенок) обеспечивает отпрыск накопленными запасными питательными веществами. Поэтому число отпрысков от черенка корня определенной длины меньше, чем от корня такой же длины в естественных условиях. Определенные затруднения вызывает и то обстоятельство, что корневые черенки требуют аэробных почвенных условий, т. е. их следует сажать неглубоко. Так как при сухой погоде верхняя часть почвы быстро высыхает, посадки требуют частого полива. К аналогичному выводу пришел также Ю. Ф. Косоуров в Башкирии. По его опытным данным, лучшие результаты соответствуют весенней посадке корней осины длиной 0,5 м и толщиной 2—4 см на глубину 5 см; посадка без мульчи и полива вообще погибла.

Опыт по размножению осины корневыми черенками в Латвии в открытом грунте показывает, что этот способ возможен при соблюдении следующей технологии.

Корин заготавливают от здоровых и быстрорастущих осин или их пней, если деревья срублены прошлой зимой. Корни срубленного дерева можно заготавливать в любом количестве, а растущего — в небольшом (1—3 главных корня), чтобы не уничтожить дерево. Следует знать пол дерева, так как при этом способе размножения он сохраняется в потомстве. Корни откапывают у данного клона осины толщиной 0,3—4,0 см, но оптимальная толщина 1,0—3,0 см. Рекомендуется брать корни по возможности длиннее (но не короче 40 см), так как выход отпрысков от таких корней больше.

Корни откапывают весной незадолго до высадки в грунт. До посадки корни следует хранить во влажной среде в прохладных местах для предотвращения их высыхания. Выкопку корней начинают от дерева (пня), чтобы гарантировать получение корней отобранного желаемого дерева.

Заготовленные корневые черенки высаживают в питомнике. Наиболее пригодна плодородная, свежая, хорошо дренированная супесчаная или суглинистая почва. Посадку следует проводить горизонтально в рядах, укладывая один конец черенка к другому на глубине 3—6 см. Расстояние между рядами 40—80 см. Сажают лопатой или мотыгой, проделывая в ряду бороздку и закладывая в нее отрезок корня; бороздку заделывают почвой, слегка уплотняют и поливают.

Уход за посадкой заключается в поливе (почва должна быть влажной), рыхлении почвы и прополке сорняков. Молодые корневые отпрыски, возникшие на корнях, обязательно должны образовать на нижнем конце отпрыска систему молодых корней. В зависимости от скорости и качества развития последних отпрыски оставляют в питомнике на 1—3 года. На одном текущем метре корневых черенков вырастают в среднем 2—3 саженца.

Для получения большего количества корневых отпрысков можно успешно использовать теплицу. Корни данного клона осины заготавливают ранней весной перед распусканием листьев или с осени и хранят закопанными во влажном песке или торфе в погребе при температуре около 0°. Для размножения осины корневыми черенками в теплице можно рекомендовать метод, который используется в Эстонии. Заготавливают корневые черенки толщиной 10—15 мм и длиной около 5 см. В качестве субстрата используют фрезерный торф, предыдущей осенью обогащенный известью и минеральными удобрениями. На 1 м 3 такого торфа требуется 3 кг суперфосфата, 1 кг сульфата калия, 0,5 кг аммиачной селитры, 2,5—3,0 кг пылевидной сланцевой золы (для обеспечения кислотности субстрата в пределах 4,5—5,0 pH). В субстрат черенки помещают вертикально, верхний конец наравне с поверхностью грядки или на 0,5 см ниже. Во время и после посадки черенки не должны пересыхать; влажность субстрата обеспечивают частой поливкой. Когда черенки хорошо укоренятся, интенсивной поливки не требуется. Саженцы, выращенные из корневых черенков, имеют достаточное количество хороших корней для дальнейшего роста. Для выращивания саженцев, пригодных для посадки в культуры, необходимо 1—2 года.

В Болгарии эффективный метод размножения корневыми черенками тополя подрода Leuce в теплице с дальнейшим перешколиванием в питомник рекомендует Д. Коларов. Используют корневые черенки длиной 7 см и толщиной в верхней части 3—10 мм, сажая их на расстоянии 7×20 см. Средний процент укоренения американской осины 55—73%, тополя сереющего — до 90, гибридов белых тополей — 71 —100%. Выращенные на первом году саженцы (средняя высота 60—100 см) перешколивают в питомник при размещении 0,4×1,6 м и получают двулетние саженцы со средней высотой выше 2 м.

Размножением американской осины корневыми черенками в теплице в последние десятилетия занимаются также за рубежом, причем хорошие результаты получены при погружении отрезков корней на 24 ч в раствор антиауксина в концентрации 25, 50, 100 мг/л. В Польше исследовалось влияние интенсивного удобрения N, Р и K тополей подрода Leuce на результат размножения корневыми черенками. Установлено, что оптимальное развитие корневой системы Р. Tremula x P. tremuloides и Р. canescens имеет место при наличии в почве К(К2О) в количестве 10—20 мг, Р(Р2O5) — 15—25 мг на 100 г почвы и общего N в богатой органической почве — 0,3—1,0%. Оптимальное соотношение составных частей удобрения: 2N : 2К2О : 3Р2О5.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

Зимние стеблевые черенки осины

Осина в отличие от большинства других видов рода Populus не образует вообще или образует очень редко корни при разведении ее стеблевыми черепками (отдельные клоны до 10%).

Многочисленные опыты свидетельствуют, что при применении стимуляторов роста укоренение или совсем не происходит, или очень слабое. В специальных установках, в парниках или теплице укоренясмость можно повысить до 25%.

Интересный опыт проведен в Швейцарии: черенки осины не окоренились даже после обработки стимуляторами роста, но когда у них удалили ростовые почки, то окоренение достигло примерно 80%. К такому же результату пришел Шмид в Швейцарии, который высказал предположение, что окоренению препятствуют ингибирующие вещества, локализованные в ростовых почках. При обработке черенков этиленом влияние ингибирующих веществ ликвидируется и укоренение может состояться, причем стимулирующее действие усиливается в сочетании со стимулятором — индолилуксусной кислотой. Успешное образование придаточных корней у гибридной осины зафиксировано в Чехословакии после применения β-индолилмасляной кислоты в дозе 50 мг/л: в зависимости от субстрата 71—90%.

Стеблевые черенки других видов подрода Leuce окореняются более успешно, чем осиновые. Например, у гибрида тополь белый Х осина в теплице с туманом после 5-часовой обработки водным раствором этилкротилового эфира этиленгликоля в концентрации 0,07 мг/л укоренилось 58% зимних стеблевых черенков. Хорошие результаты получены с белым тополем в Ленинграде. Черенки толщиной 6—10 мм с двумя-тремя междоузлиями заготавливают в конце марта, примерно за 15—20 дней до высадки в парнике, и хранят в погребе во влажном песке. В парнике в первой половине апреля раскладывают конский навоз слоем 40 см, накрывают его рамой и матами. Посадку проводят при расстоянии между рядами 8—10 см, в ряду — 5—6 см; глубину посадки устанавливают с таким расчетом, чтобы верх черенков находился на уровне поверхности почвы, а нижний конец на 3—5 см не доходил до навоза. После посадки черенки обильно поливают водой и накрывают рамами, а поверх рам — матами. В парнике выдерживают относительно влажный воздух при температуре 18—22°С. Через 10—12 дней, когда у большинства черенков появляется хороший каллюс, парник периодически проветривают. Примерно к середине мая из почек начинают появляться побеги. В дальнейшем проветривание парника усиливают, а днем совсем снимают рамы, накрывая ими посадки лишь на ночь. Уже в первых числах июня развиваются хорошая мочковатая корневая система и сильные побеги высотой до 40 см. Обычно к концу года из черенков вырастают деревца высотой 115—145 см с толщиной стволика 1,0—1,5 см. Выход саженцев с 1 м 2 парника. 160 шт.

Массовое размножение зимними стеблевыми черенками рекомендовать нельзя, но необходимы более глубокие исследования по обработке черенков перед закладкой в почву (удаление почек, применение стимуляторов роста и др.).

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

Как вырастить осину из ветки

Осина является наиболее распространенным видом дерева. Несмотря на ее быстрое развитие и рост она довольно болезненна. При благоприятных условиях достигает возраста не более 100 лет. Растет в холодном умеренном климате на влажной почве. Встречается во многих странах Европы и Азии.

Видовое название дерева походит от слова «дрожать» – «tremere». Из-за особенности строения листьев осины они характерно дрожат даже при небольшом ветре. Растение хорошо развивается в лесах смешанного типа.

Особенности дерева

Осина представляет собой стройное лиственное дерево из рода Тополевых семейства Ивовых. В высоту, как и красный японский Клен, может достигать до 35 метров, а диаметр ствола – 1 м. Растение является двудомным, имеет редкую крону и кору светлого зеленовато-серого оттенка. Молодые побеги обладают цилиндрической округлой формой, старые ветви отличаются хорошо заметными листовыми рубцами.

Листовые почки голые, достигают 5-10 мм, цветовые – 12-15 мм. Овальные листья серо-зеленого цвета имеют клиновидные окончания. Длинные черешки сплюснуты с обоих боков и немного изогнуты. Пластина листа заканчивается зубчатыми краями, молодое растение может выделять на них нектар.

Размножается дерево корневой системой, семенами и пневной порослью. Цветет дерево ранней весной. Пышные соцветия напоминают по форме сережки. Мужские имеют длину в 10 см и коричнево-бурый или ярко-пурпурный цвет, женские – светло-салатовые. Коробочки наполнены мелкими семенами с шелковистыми белыми волосками.

С их помощью они переносятся на значительные расстояния. Осина играет важную роль в формировании ландшафтов.

Основанием дерева служат несколько мощных поверхностных корней, длиною 30-40 м. На них образуются многочисленные корневые отпрыски. При усиленном притоке питательных веществ происходит пробуждение спящих почек. Длина отпрыска может составлять от нескольких метров до более 10 м.Горизонтальные корни могут срастаться с корневищами других деревьев, образуя с ними единую систему. Узнать как выглядит саженцы Липы можно увидеть в данной статье.

В первый год жизни молодых деревьев их корневая система отличается повышенной интенсивностью и продолжительностью роста. В сутки прирост может составлять около 6 см.

Растение облает повышенной устойчивостью к низким температурам, не боится заморозков. Может расти в затененных местах в почве с повышенной кислотностью и влажностью. Осина непривередлива и легко прорастает с обычной ветки. Широко используется в деревообрабатывающей, химической, бумажной промышленностях. Зимой кора молодых деревьев становится основным источником корма для многих животных.

Растение относят к ряду лекарственных, широко используют в народной медицине:

- препараты на основе почек принимают внутрь при циститах и болезнях суставов;

- при гастритах, панкреатите, диабете и лихорадке используют отвары из коры;

- настой на основе золы дерева помогает при аднексите;

- золу добавляют в различные заживляющие мази;

- настой почек на спирту помогает облегчить боли при геморрое и дизентерии;

- листья используют для создания горячих припарок при ревматизме, соком лечат лишай, бородавки.

Как поливать Цикламен можно узнать из данной статьи.

Как выглядят цветы Лаватера, можно увидеть в данной статье.

Как происходит выращивание цветов Лаватера, можно узнать из данной статьи здесь: https://2gazon.ru/ozelenenie/cvety/lavatera-mnogoletnyaya-yarkij-zhitel-vashego-sada.html

Дерево хорошо известно и в фольклоре, с его помощью отгоняли злых духов от человека и его жилища. Люди верят, что оно имеет магические свойства и способно поглощать негативную энергию.

Основные сорта осины

В роду Тополиных существует 7 сортов и один гибрид дерева. В их число входят:

- обыкновенная или евразийская;

Выделяют множество родственных видов дерева. К ним относят тополи лавролистный, волосистый, душистый, Максимовича, корейский, уссурийский, амурский, бальзамический, осина Давида и много других. Каждый из них отличается особенностями строения корневой системы, формой и оттенками кроны, ствола, листьев и цветоносов.

Как выглядят семена Лаватера, можно узнать из данной статьи.

Как правильно высаживать цветы Рудбекия, можно узнать прочитав данную статью.

Как ухаживать за цветами Эустома подробно рассказывается в данной статье здесь: https://2gazon.ru/ozelenenie/derevo-i-kust/eustoma-mnogoletnyaya-osobennosti-posadki-i-vyrashhivaniya.html

Какие сорта цветов Ипомея самые распространённые и выращиваются чаще всего, можно узнать из данной статьи.

Продолжительность и этапы жизни

В среднем продолжительность жизни осины составляет от 60 до 80 лет. При благоприятных условиях роста способна дожить до 100, а в редких случаях – 150 лет.

С возрастом древесина дерева теряет свои полезные качества. Оно часто поражается грибками, склонно к сердцевинной гнили и становится объектом атак различных вредителей. По этой причине в 40-45 лет их спиливают.

Формирование зрелого дерева осины происходит достаточно быстро. Первый год жизни обусловлен быстрым ростом сеянцев. Они способны достигать высоты до 1 метра. Активно развивается корневая система, отпрыски вырастают даже до 2 м. Листья у них существенно отличаются от взрослого дерева. Они боле мягкие, большего размера и слегка опушены.

Быстрый рост осины наблюдается в течение 50-60 лет, потом существенно замедляется. Десятилетние растения достигают в высоту до 8 метров. В первую очередь развивается листва дерева, после побеги вырастают в длину и толщину. На активный рост осины влияют два основных фактора – количество осадков и температура воздуха.

Осенью дерево привлекает к себе внимание яркой палитрой красок. Его листья могут быть как желтыми, так и огненно-красными или розовыми. Стоит отметить и специфический запах, появляющийся только в осинниках. Он напоминает горькую ваниль и держится даже после опадания листьев.

Уход за деревом

Полноценный уход за деревом заключается в правильном выборе места его высадки и поливе. Высаживают растение в грунт в виде рассады или семян. Пересадка сеянцев проводится весной, чтобы дать им время укоренится на новом месте. Осина не привередлива, быстро пускает корни. Ее сажают подальше от жилых конструкций, так как из-за раннего появления гнили в стволе, дерево легко может обрушиться. Пух при цветении вызывает аллергическую реакцию у некоторых людей.

Расстояние между каждой посадочной ямой должно составлять не менее 2 метров. В противном случае вместо деревьев саженцы вырастут в единый кустарник.Сами углубления должны быть неглубокими.

Важно наличие дополнительного дренажного слоя в 8-10 см со щебня или гальки. С его помощью почва будет задерживать влагу и создавать благоприятные условия для роста осины.

Для полноценного развития саженцев стоит обеспечить:

- правильный выбор почвы. Подойдет свежая, плодородная и хорошо дренирования суглинистая или супесчаная земля;

- регулярный полив растения. Искусственное разведение осины требует периодического увлажнения почвы. В засушливые периоды полив должен быть обильным. Дерево не выносит сухой земли;

- подкормка. Вносится на этапе пересадки саженцев или их высадке в грунт. В дальнейшем внесение удобрений не требуется из-за мощной и хорошо развитой корневой системы. Чаще используют коровяк в соотношении 1 кг на 20 л воды и суперфосфат – 20 г на такое же количество жидкости;

- обрезка толстых ветвей с февраля по апрель. Молодые ветки можно срезать круглый год;

- спиливание взрослых деревьев возрастом более 50 лет. Вокруг их пеньков быстро появляется молодая поросль.

Почва в месте высадки саженцев нуждается в дополнительном рыхлении и прополке. Правильный уход ускорит рост молодой осины и ее здоровое развитие в будущем.

Видео

Более детально методика обрезки и удаления осины показана в видео ниже

Подготовка осины к зиме

Взрослое дерево хорошо переносит низкие температуры, заморозки. На зиму оно сбрасывает листву. Однолетние побеги легко вымерзают и требуют дополнительной защиты. Выращивая растение в домашних условиях, его помещают в теплицу или накрывают пленкой. Если его нельзя перенести в дом, то почву укрывают толстым слоем елового лапника.

Важно обеспечить высокий уровень влажности в местах роста осины. Грунт поливают ежедневно, не задевая водой само растение.

Борьба с болезнями и вредителями

Осина подвержена большому количеству грибковых заболеваний. Она способна заражать ими другие растущие неподалеку растения. Armiliaria mellea (Quell) способен вызывать гниль стволов и корней дерева. Попадает грибок в ствол через ранки на его поверхности или ходы личинок осинового усача. Корень заражается через другие пораженные корневища. В результате старые и слишком молодые деревья увядают.

Различные грибки поражают не только корни, но и ствол осины, ее ветви, листья, плоды и семена. Они приводят к увяданию дерева и преждевременному опаданию его плодов. Заболевшие всходы скручиваются, чернеют и погибают. Для предотвращения распространения гнили пораженные растения выкапывают, срезаются отдельные их участки. Всходы молодых растений можно защитить с помощью толстого слоя сфагнового торфа.

Результат поражения дерева грибком

Подвергается осина и большому количеству нападений со стороны разных вредителей. В их число входят ивовая волнянка, осиновая минирующая моль, краснокрылый листоед, букетный клещ, зубчатая хохлатка и многие другие. Они в основном поражают листья растения. Распространенный вредитель семян – тополевая сережковая моль. Большинство насекомых уничтожается на стадии формирования личинок и гусениц с помощью обработки дерева инсектицидами.

Корни осины привлекают медведку и водяную крысу. Уничтожение проводят при помощи специальных ядов. Траву вокруг деревьев стоит заранее скосить.

В зимнее время кора растения привлекает к себе зайцев и лосей. Она становится их основным источников питания. Стоит просто отпугивать животных от насаждений.

Несмотря на небольшую продолжительность жизни осины, она имеет достаточно мощную корневую систему и быстро развивается. Появление новых отпрысков способствует разрастанию деревьев на большой площади. Растение не прихотливо и может быть легко выращено начинающими садоводами. Легко поражается вредителями и грибковыми заболеваниями, необходимо пристальное внимание за состоянием осины. Вам также будет интересна наша статья “Спанбонд : что это такое» и конечно материал про реанимацию орхидеи.

Рекомендуем Вам также более подробно прочитать о том, как сажать Нарцисс.

Лиственница — дерево из семейства Сосновые, которое сбрасывает хвою на зиму. Перед этим игольчатые листья меняют зелёный окрас на жёлтый. Растение имеет большое разнообразие красивых декоративных форм, поэтому их любят выращивать в садах и парках. Для высадки её можно размножать в домашних условиях несколькими способами.

Способы размножения лиственницы в домашних условиях

Листопадное хвойное дерево может размножаться двумя способами: вегетативным и генеративным. Причём черенковать растение нецелесообразно. Черенок, как в дикой природе, так и при домашнем размножении редко образует корни, или вовсе не образует корневую систему. Побеги тоже медленно пускают корни. Семенной способ размножения — самый продуктивный и быстрый.

Знаете ли вы? Когда древесина лиственницы высыхает, её плотность возрастает настолько, что в бревно забить гвозди невозможно. Если крепёжную арматуру вогнали в старые лиственничные доски, её достать невозможно, т.к. металлическое соединение рвётся.

Черенкование

Черенкование практически не применяется, поскольку метод редко даёт положительный результат. Черенки неохотно приживаются.

Однако для тех, кто желает применить данный способ необходимо:

- Выбрать одну здоровую ветку.

- На середине черенка выполнить надрез коры и присыпать стимулятором роста. Можно использовать «Корневин».

- Далее ветка пригибается к земле и присыпается субстратом.

- Фрагмент растения может «выскочить» наружу под напором ветки, поэтому его чем-либо прижимают.

- Надрез накрывают влажным мхом сфагнумом и укутывают поверх плёнкой.

- Влажность мха нужно контролировать на протяжении всего лета, чтобы проросшие корешки не пересохли и не погибли. От материнского растения коренья не отделяют до следующего весеннего сезона.

- Черенок с корнем второго года срезают с ветки и высаживают на постоянное место.

Способ не всегда даёт положительный результат, поскольку лиственница трудно черенкуется. Получить жизнеспособный саженец — большое везение.

Важно! Необходимо своевременно удалять сорняки вокруг побега лиственницы, поскольку самая обычная трава может нарушать рост дерева.

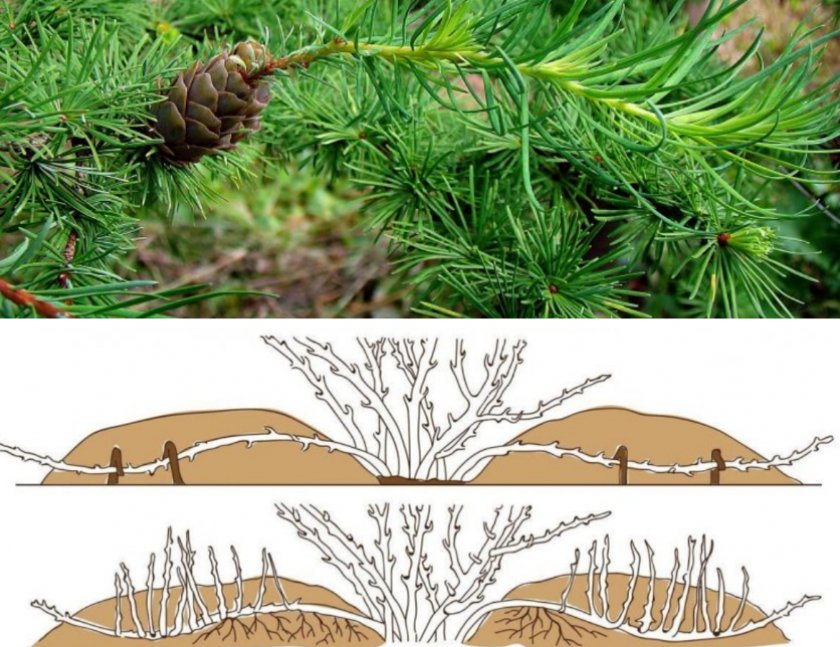

Размножение отводками

Данный метод размножения хорошо подходит для карликовых, стелющихся и невысоких сортов. Отводки будущих саженцев получают путём укоренения веток, которые касаются земли и частично присыпаны влажным грунтом.

Укоренять побеги достаточно просто, но для этого необходимо:

- Выбирают веточку, которая растёт ниже всех к земле.

- Пригибают её к субстрату.

- Закрепляют.

- Присыпают увлажнённым грунтом.

Прорастает будущий саженец через 3-4 месяца (по мере формирования корней). Отделять и пересаживать отводки от материнского растения в первый год нельзя. Ещё один сезон они должны перезимовать с родительским растением, чтобы корневая система могла полноценно развиться. Только в следующем году молодую лиственницу можно отделять и помещать на постоянное место. Благополучный период высадки — конец лета или ранняя весна.

Знаете ли вы? Свежий сруб лиственничного дерева тонет в воде, поэтому транспортировать его можно только сухопутным путём.

Размножение семенами

Семена находятся в шишках, которые раскрываются весной или осенью. Для домашнего культивирования как декоративных форм лиственницы, так и диких сортов шишки можно собрать в парке, сквере или в лесу. У некоторых видов лиственниц шишки не отрываются полностью, поэтому достать из неё семя придётся самостоятельно и очень аккуратно, чтобы не повредить его.

Семенное размножение — самый рациональный и быстрый метод, который проходит в несколько этапов:

- Сбор посевного материала. Осенние семена гарантируют больший процент всхожести, чем у весеннего урожая. Для отбора посевного материала выбирают шишки с плотно прижатыми чешуйками более светлого оттенка до того, как семена начнут высыпаться наружу.

- Подготовка к высадке. Семена помещаются в ёмкость с холодной водой на 1-2 суток, чтобы отсортировать пустые зёрна (они всплывают на поверхность). «Полные» семена опускаются на дно. Затем на 2 часа посевной материал помещают в раствор марганцовки, фунгицидов или перекиси водорода для обработки, после чего промывают чистой водой.

- Стратификация. Процедура выполняется для обезжиривания семян, что существенно повышает процент их всхожести. Для этого посевной материал замачивают на сутки в воде. После чего переносятся в контейнеры с влажным песком. Его влажность нужно постоянно контролировать и не допускать высыхания. Для удобства лучше использовать ёмкости из стекла. Контейнеры ставят на 2-3 месяца в холодильник или другое прохладное место, где температура воздуха держится в интервале от 0°С до +5°С. Периодически ёмкости просматривают на предмет прорастания семян. Такие всходы уже можно высаживать.

- Посев и выращивание рассады. Дома саженцы можно выращивать в стаканах или коробках объёмом 250–300 мл в субстрате на основе торфа для хвойных культур. Также обязательно используют дренажный слой. Можно приготовить субстрат дома самостоятельно. Для этого потребуется промытый песок (3 кг), раскислённый торф (10 кг), доломитовая мука или толчёный мел (40–50 г), горсть золы. Дно ёмкости устилают дренажным слоем, на него помещают приготовленную смесь и ставят коробку на поддон. Хорошо поливают водой и ждут, пока субстрат впитает влагу, а излишки воды сливают. В каждой коробке делают углубление и помещают туда по 2-3 семя. Сверху насыпают слой песка (1,5 см) или смесь торфа с опилками. Чтобы прорастание происходило быстрее, дома можно создать тепличные условия (укрыть плёнкой, стеклом и пр.)

- Проросшие саженцы весной выносят на улицу в тёплое (нежаркое) место, увеличивают полив и оставляют до поздней осени. Ёмкости предварительно накрывают плёнкой и проделывают в ней отверстия, чтобы всходы дышали. На зиму заносят в помещение. Двухлетние саженцы высаживают на постоянное место в конце апреля или начале мая.

Открытые грунты для высадки сеянцев подготавливают заранее. Вносят перегной, в слишком плотные почвы добавляют перлит или песок и тщательно перемешивают. Все составы субстратов известкуют. Между рядами необходимо соблюдать расстояние более 15–18 см. Сверху присыпают смесью песка с торфом (1:3). После посева семян почву слегка уплотняют и мульчируют.

Важно! Сеянцы лиственницы особенно уязвимы в первые 2-3 месяца жизни и могут погибнуть. Поэтому требуют грамотного ухода.

Как лиственница размножается в природе

В дикой природе хвойное дерево размножается отводками. Побеги, которые легли на землю, и сверху их присыпало субстратом или они окружены влажным лишайником, укореняются.

Дома выращивать саженцы лиственницы лучше всего из семян. Для этого подготавливают субстрат и тёплое помещение. Обеспечивают постоянную влажность почвы и хороший уход. Побеги прорастают быстро и ко второму году жизни готовы к высадке в открытый грунт.

Огонь, принесший титану Прометею жестокое испытание, а человечеству обеспечивший жизнь и процветание, добывать теперь весьма просто. Правда, эта простота далась нелегко.

Предшественники современных спичек, так называемые фосфорные спички, были изобретены в 1831 году 19-летним французом Шарлем Сориа и через 5 лет попали в Россию, но стоили они для этого времени фантастически дорого: копейка за штуку. 29 ноября 1848 года спички были упомянуты в русском законодательстве: «при случившихся в текущем году пожарах… поджигатели весьма часто совершали преступления посредством спичек». Николай I приказал, чтобы впредь спичечные фабрики «допускаемы были в одних столицах, а отпускаемые из фабрик для продажи спички были заделываемы по тысяче штук в жестяные коробочки с приклеенными к сим последним бандеролями, которые должны быть выдаваемы от городских дум, с взысканием за всякий бандероль по рублю серебром».

Столь отеческая забота о процветании новой отрасли вскоре привела к тому, что в России осталась лишь одна спичечная фабрика, а недостаток спичек стали возмещать всякими кустарными заменителями вроде серянок — лучин, покрытых серой. Только через 21 год Александр II издал новый указ, разрешивший «повсеместно, как в империи, так и в царстве Польском, производить выделку фосфорных спичек и продажу их без особых ограничений».

К 1882 году, то есть всего за 13 лет, количество спичечных фабрик в стране выросло до рекордного числа — 263, но и сотни маленьких фабрик далеко не обеспечивали спичками «лапотную Россию».

Ну, а каково у нас теперь со спичками, каждому известно. Больше всего в мире советских спичек. В 1953 году каждый житель Советского Союза мог израсходовать 42 спичечные коробки, в 1964 году — уже 68, и какими только спичками не обзаводились люди!

Старейшая Балабановская спичечная фабрика, комбинаты «Гигант», «Маяк» и десятки других выпускают не только обычные, но и так называемые «всюду зажигающиеся спички», которые воспламеняются при трении о любую шероховатую поверхность, влагоупорные, газовые, охотничьи, штормовые, горящие на ветру. Есть спички с высокой температурой горения, позволяющей сваривать телефонный кабель, есть тлеющие спички, не дающие открытого огня,— для поджигания запалов взрывчатки, сувенирные спички с ярко-красной соломкой (так называют специалисты спичечные палочки) и золотистой головкой, спички, дающие розовое, красное, синее, зеленое пламя.

Один лишь спичечный автомат изготовляет 1,5 миллиона спичек в час. Миллиарды спичек, миллионы коробок их сходят с конвейеров, и все только из одной породы дерева.

Еще на первых спичечных фабриках были испробованы для изготовления соломки десятки древесных пород, а теперь уж и не найти такого дерева, которое не было бы исследовано спичечниками. Однако с давних пор установилось у всех единодушное мнение, что нет лучшего дерева для спичек, чем осина. Это подтвердят и ученые единственного в нашей стране научно-исследовательского института спичечной промышленности.

В Балабаново Калужской области можно не только услышать самые лестные отзывы об осине, но и увидеть ее чудесные превращения. Первая встреча произойдет еще на станции, где высокие штабеля бревен ожидают своей очереди.

На экспериментальной спичечной фабрике института машины на ваших глазах сначала снимут кору с осины, затем раскроят бревна на полутораметровые чурбаны и уложат их на главный «хирургический стол». Крепко зажатые чурбаны неторопливо вращаются на специальном станке, а громадные острейшие ножи осторожно снимают тонкими полосками слой за слоем. Этот процесс назвали лущением шпона. Далее шпон рубят на спичечную соломку, тут же подхватываемую струей воздуха и уносимую в баню. В бане соломку пропитывают синтетическими веществами, после пропитки подсушивают и для устранения заусениц отправляют к шлифующему автомату. Затем осиновая соломка проходит сортировку, и лишь после этого еще один автомат водружает на нее нарядную коричневую головку.

К тоненькой палочке с серной головкой предъявляются строгие требования: она не должна содержать смолистых веществ и поверхность ее после обработки должна быть идеально чистой, ей надлежит легко воспламеняться, гореть ровным, спокойным, некоптящим пламенем; непременным условием считается и ее способность легко пропитываться.

Всем этим правилам из множества пород дерева соответствует одна лишь осина, хотя и требует весьма деликатного обращения. Например, рубить ее для спичечного дела можно лишь зимой, когда в ней меньше всего содержится влаги. Не выносит осина и продолжительного хранения, пересыхает. Около 2-х лет ее кряжи в состоянии ждать своей очереди, но позже они непригодны для спичечного производства.

Осина произрастает в нашей стране на площади, превышающей половину территории Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Издавна завидуют спичечные короли нашим осиновым богатствам. По 35 рублей золотом приходилось немецким и английским фабрикам платить нашей стране за каждый кубометр осины. Позже занялись они разведением осины на специальных плантациях. Одна английская спичечная компания «Бримай», закупив после второй мировой войны в СССР сеянцы, заняла под осину около 4000 гектаров.

У нас только березе уступает осина по занимаемой площади среди лиственных пород. Стройные ее стволы с зеленовато-серой корой вверху и пепельно-серой внизу можно видеть рядом с елью и сосной, березой и дубом, липой и кленом. Часто встречаются и чистые осиновые леса. Где только не растет у нас осина! Разве что суровую тундру и засушливые степи не жалует она, в остальных же краях селится весьма охотно.

В конце апреля, еще до появления первых листьев она уже цветет. Как и у тополя (осина и тополь принадлежат к одному ботаническому роду), кроны одних деревьев покрыты пушистыми сережками (мужские особи), у других они увешаны зелеными сережками женских цветков. Через полтора-два месяца после опыления женские деревья уже рассеивают несчетное множество семян. Семя их настолько мало, что едва заметно простым глазом, но зато хорошо приспособлено для дальних воздушных путешествий: у каждого свой пушок-парашютик.

Семена осины наделены редким свойством — быстро обживаться на новом месте. Уже через 12 часов после старта они при соответствующих условиях способны прорастать. Правда, семена осины весьма быстро теряют всхожесть и редко сохраняют ее до 6 месяцев. Молодые растеньица осины слабые, и при недостатке влаги или сильном солнцепеке много их гибнет. Выжившим при первых испытаниях природа устраивает еще немало суровых экзаменов на выносливость: корой молодых деревьев осины интересуются лесные грызуны, нежные ее ветви часто ломает порывистый ветер, настойчиво гнет к земле и калечит скапливающийся на них мокрый снег. Свежими ранами на теле осины незамедлительно воспользуется самый главный ее враг — гриб-паразит. Обосновавшись в осине, гриб разрушает ее белую плоть — древесину. В 60— 80 лет осина, ослабленная деятельностью непрошенного иждивенца, гибнет от буреломов, тогда как деревья, избежавшие заражения грибом, живут до 200 лет.

Обычно здоровыми бывают деревья осины семенного происхождения, хотя сыскать их среди обширных осинников задача нелегкая. Дело в том, что, мало полагаясь на свои семена, осина приноровилась размножаться корневой порослью. Только где-нибудь на заброшенной пашне или влажном голом откосе ее семена могут дать дружные, жизнеспособные всходы. В лесу же из-за толстой и рыхлой подстилки из листьев им очень редко удается прорасти.

Обследуя осинник, вы тут и там встретите молодые невысокие растеньица с прямыми и тонкими стебельками. Это и есть то порослевое, или вегетативное, потомство, которому обязаны своим существованием почти все осинники. Копните несколько раз вокруг такого лилипута, и вы увидите, что он сидит на не толстом горизонтальном корне, а если вы не поленитесь еще поработать лопатой, то убедитесь, что корень берет начало от взрослого дерева. На расстоянии до 50 метров подчас расположены по корням-канатам порослевые осинки от материнских стволов. На одном корне может обосноваться до двух десятков таких растеньиц-отпрысков. Не меньше бывает у взрослой осины и корней. Значит, не зря считают ее лесоводы злостным лесным сорняком. Стоит только срубить дубовый, к примеру, лес, и уже возобновиться здесь дубу без помощи человека вряд ли удастся. Осина быстро захватывает всю освободившуюся площадь, угнетая всходы дуба, недавнего своего покровителя. И восстанавливать здесь права дуба, скажем, рубкой осиновой поросли, густо занявшей всю лесосеку, что дуть против ветра. Ничего из этого не выйдет. Взамен срубленной порослевины возникнут десятки, а то и сотни новых порослевин.

Выжить осину из насаждения можно лишь частыми повторными рубками, которые дадут возможность окрепнуть сеянцам или поросли главной породы, или кольцеванием старых осин до их рубки. Теперь союзником лесовода стала химия.

Но лесоводы так беспощадны лишь к малоценным, пораженным гнилью осинникам. Для здоровых осинников они не жалеют труда. Советские ученые-лесоводы под руководством академика А. С. Яблокова многие годы с успехом занимаются гибридизацией устойчивой против гнили осины. Выявленные несколько форм исполинских осин достигают 50 метров высоты и имеют почти метровой толщины ствол. Эти быстрорастущие гиганты, вовсе не повреждающиеся извечным врагом осины — гнилью, являются гордостью и надеждой лесоводов.

Кроме гигантов, растут в наших лесах красивые декоративные формы осины с ниспадающими, плакучими ветвями или стройными пирамидальными кронами. Оригинальную осину вывел член-корреспондент Академии наук УССР Ф. JI. Щепотьев, назвав ее в честь выдающегося советского лесовода осиной Сукачева.

Осинники своей постоянной прохладой создают благоприятные условия для радующих сердце грибника подосиновиков. С весны до конца лета переливается на ветру зеленовато-белая листва осины, а кончается лето, и раскрашивается она почти всеми цветами радуги: карминные, суриковые, лимонно-желтые листья с различными оттенками придают удивительную живописность деревьям.

Впрочем, листьям осина обязана и дурной славой, сопутствующей ей, пожалуй, с незапамятных времен. Листья ее постоянно трепещут и шелестят, вызывая чувство необъяснимой тревоги у проходящего по осиннику путника. Многие народы дали ей нелестные прозвища. Еще в давние времена на Украине звали осину заклятым деревом. Белорусы окрестили осину шептун-деревом, поляки — трепетой. А у немцев и на Руси считали, что на осине повесился Иуда Искариот, и оно с отвращением пытается стряхнуть память о предателе, сотрясая листья. Так и прилепилось к ней имя «иудино дерево».

Между тем все объясняется очень просто. Черешки осиновых листьев в верхней части сплюснуты, отчего они при малейшем перемещении воздуха приходят в движение, дрожат. Эта особенность осины нашла отражение в ее названии: ботаники зовут это дерево тополем дрожащим.

Впрочем, крестьяне в быту никогда не гнушались «иудиным деревом», употребляя осиновые прутья для плетения корзин, а щепу (кровельный гонт) для крыш. Даже лечились «проклятой» осиной. Теперь ее древесина используется в бумажном производстве как примесь к еловой древесине и для получения целлюлозы — исходного сырья для искусственного шелка. Но самое важное дело осины — огневое.

Ссылки на материалы:

- С. И. Ивченко – Книга о деревьях

Источник