- Стихи Николая Рубцова про осень

- Стихи Н.Рубцова про осень

- Сентябрь

- Листья осенние

- Приход храма в честь святого великомученика Георгия Победоносца сельского поселения Георгиевка Кинельской Епархии

- Избранные стихотворения

- Поделиться:

- Добавить комментарий Отменить ответ

- Храм в честь Святого великомученика Георгия Победоносца в селе Георгиевка

- Ваша помощь сайту и приходу

- Календарь — архив записей

- Поиск по сайту

- Рубрики сайта

- Православный календарь

- Икона дня

- Преподобная Досифе́я (Тяпкина), Киевская, затворница

- Читаем Евангелие вместе с Церковью

- Иеромонах Иов (Гумеров): Проповедь на Рождество Пресвятой Богородицы

- Иеромонах Алексий (Годлевский): СЛУЖИТЕЛЬ НЕБЕСНОГО ЦАРЯ

- Подготовка к таинству святого Крещения

- Чтение житий святых Дмитрия Ростовского на каждый день

Стихи Николая Рубцова про осень

Красивые стихи про осень Рубцова Николая Михайловича: читайте популярные и неизвестные произведения Рубцова на тему «осени», для взрослых и детей.

А между прочим, осень на дворе.

А между прочим, осень на дворе. Ну что ж, я вижу это не впервые. Скулит собака в мокрой ко.

Ночь на перевозе

Осень кончилась — сильный ветер Заметает ее следы! И болотная пленка воды Замерзает при зв.

Осень! Летит по дорогам.

Осень! Летит по дорогам Осени вьюга и стон! Каркает около стога Стая озябших ворон. Скольз.

По мокрым скверам.

По мокрым скверам проходит осень, Лицо нахмуря! На громких скрипках дремучих сосен Играет .

Последняя осень

Его увидев, люди ликовали, Но он-то знал, как был он одинок. Он оглядел собравшихся в подв.

Венера

Где осенняя стужа кругом Вот уж первым ледком прозвенела, Там любовно над бедным прудом Др.

Вечерние стихи

Когда в окно осенний ветер свищет И вносит в жизнь смятенье и тоску, — Не усидеть мне в со.

В осеннем лесу

Доволен я буквально всем! На животе лежу и ем Бруснику, спелую бруснику! Пугаю ящериц на п.

Гуляевская горка

Остановись, дороженька моя! Все по душе мне — сельская каморка, Осенний бор, Гуляевская го.

Листья осенние

Листья осенние Где-то во мгле мирозданья Видели, бедные, Сон золотой увяданья, Видели, сон.

На ночлеге

Лошадь белая в поле темном. Воет ветер, бурлит овраг, Светит лампа в избе укромной, Освеща.

Осенние этюды

1 Огонь в печи не спит, перекликаясь С глухим дождем, струящимся по крыше. А возле ветхо.

Осенний этюд

Утром проснешься на чердаке, Выглянешь — ветры свистят! Быстрые волны бегут по реке, Мокне.

Осенняя луна

Грустно, грустно последние листья, Не играя уже, не горя, Под гнетущей погаснувшей высью, .

Осенняя песня

Потонула во тьме Отдаленная пристань. По канаве помчался — Эх — осенний поток! По дороге н.

Последняя ночь

Был целый мир зловещ и ветрен, Когда один в осенней мгле В свое жилище Дмитрий Кедрин Спеш.

По холодной осенней реке

По холодной осенней реке Пароход последний плывет, — Скоро, скоро в глухом городке Зазимуе.

Слёз не лей.

Есть пора — души моей отрада: Зыбко все, но зелено уже! Есть пора осеннего распада, Это то.

Старик

СТАРИК Идет старик в простой одежде. Один идет издалека. Не греет солнышко, как прежде. Шу.

У сгнившей лесной избушки

У сгнившей лесной избушки, Меж белых стволов бродя, Люблю собирать волнушки На склоне осен.

Я тебя целовал

Я тебя целовал сквозь слезы Только ты не видела слез, Потому, что сырой и темной Была осен.

Сентябрь

Слава тебе, поднебесный Радостный краткий покой! Солнечный блеск твой чудесный С нашей игр.

Шторм

Бушует сентябрь. Негодует народ. И нету конца канители! Беспомощно в бухте качается флот, .

Журавли

Меж болотных стволов красовался восток огнеликий. Вот наступит октябрь — и покажутся вдр.

Первое слово

Холод, сосны, звезды в ноябре, Поцелуи наши на дворе. Как в тумане яркие огни, В памяти си.

Жар-птица

Когда приютит задремавшее стадо Семейство берез на холме за рекой, Пастух, наблюдая игру л.

Песня

Отцветет да поспеет На болоте морошка, — Вот и кончилось лето, мой друг! И опять он мелька.

Источник

Стихи Н.Рубцова про осень

Осень! Летит по дорогам

Осени вьюга и стон!

Каркает около стога

Стая озябших ворон.

Скользкой неровной тропою

В зарослях пасмурных ив

Лошадь идет с водопоя

Голову вниз опустив.

Мелкий, дремотный, без меры,

Словно из множества сит

Дождик знобящий и серый

Все моросит, моросит…

Жнивы, деревья и стены

В мокрых сетях полутьмы

Словно бы ждут перемены –

Чистой, веселой, зимы!

Сентябрь

Слава тебе, поднебесный

Радостный краткий покой!

Солнечный блеск твой чудесный

С нашей играет рекой,

С рощей играет багряной,

С россыпью ягод в сенях,

Словно бы праздник нагрянул

На златогривых конях!

Радуюсь громкому лаю,

Листьям, корове, грачу,

И ничего не желаю,

И ничего не хочу!

И никому не известно

То, что, с зимой говоря,

В бездне таится небесной

Ветер и грусть октября…

Листья осенние

Листья осенние

Где-то во мгле мирозданья

Видели, бедные,

Сон золотой увяданья,

Видели, сонные,

Как, натянувши поводья,

Всадник мрачнел,

Объезжая родные угодья,

Как, встрепенувшись,

Веселью он вновь предавался, —

Выстрел беспечный

В дремотных лесах раздавался.

Ночью, как встарь,

Не слыхать говорливой гармошки,

Словно как в космосе,

Глухо в раскрытом окошке,

Глухо настолько,

Что слышно бывает, как глухо…

Это и нужно

В моем состоянии духа!

К печке остывшей

Подброшу поленьев беремя,

Сладко в избе

Коротать одиночества время,

В пору полночную

В местности этой невзрачной

Сладко мне спится

На сене под крышей чердачной,

Сладко, вдыхая

Ромашковый запах ночлега,

Зябнуть порою

В предчувствии близкого снега…

Вдруг, пробудясь,

По лесам зароптали березы,

Словно сквозь дрему

Расслышали чьи-то угрозы,

Словно почуяли

Гибель живые созданья…

Вот он и кончился,

Сон золотой увяданья.

Источник

Приход храма в честь святого великомученика Георгия Победоносца сельского поселения Георгиевка Кинельской Епархии

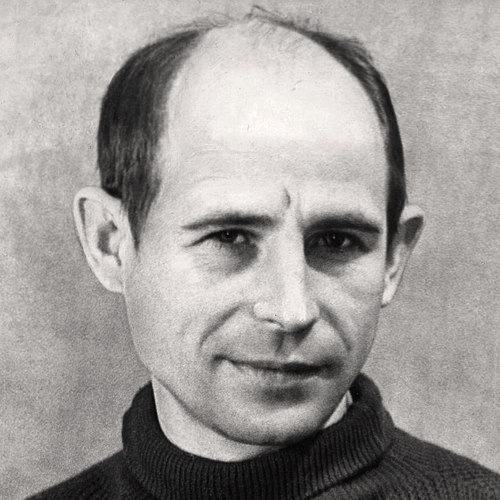

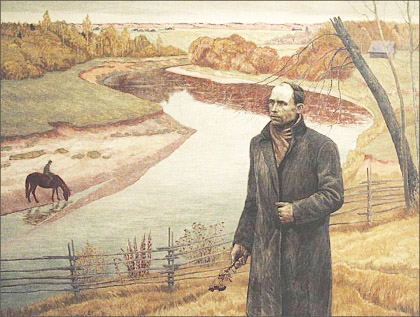

Николай Михайлович Рубцов – замечательный русский поэт, родился 3 января 1936 г. в поселке Емецк Архангельской области. Детские годы прошли в Вологде, куда маленький Коля вместе с родителями переехал в 1940 г. В шесть лет он потерял мать, отец, уйдя на войну, уже не вернулся в семью. Николай воспитывался в детских домах, учился в лесотехническом техникуме г. Тотьмы. С 16 лет начал скитаться по стране — был библиотекарем, кочегаром на рыболовном судне, нес срочную службу на Северном флоте, работал в Ленинграде на Кировском заводе. В 1962-1969 гг. учился в Литературном институте. Одно из самых ранних его стихотворений «Зима» датируется 1945 г. В 1962 г. был составлен первый машинописный сборник стихов «Волны и скалы». В 1964–1965 гг. Рубцов печатался в журнале «Октябрь», подготовил и выпустил книгу «Лирика».

Слава пришла к нему на излете жизни – с выходом сборника «Звезда полей» в 1967 г. Этот год стал для него поистине «звездным часом», а в 1968 г. он был принят в Союз писателей. Затем увидели свет его книги «Душа хранит» (1969) и «Сосен шум» (1970). Одно из последних стихотворений «Я умру в Крещенские морозы» оказалось пророческим. Николай Рубцов трагически погиб на своей малой родине, в Вологде, 19 января 1971 г. Готовившиеся к печати «Зеленые цветы» появились уже после смерти поэта.

Характерной чертой творчества Николая Рубцова является постоянное обращение к национальным русским образам. Национальный характер его произведений проявляется не только в том, что в стихах звучат мотивы русской природы и русской истории, встают образы великих русских поэтов – национален и сам его лирический герой. В полной мере Рубцова можно назвать народным поэтом. Он стал для всех своим и сумел передать собственное трепетное восприятие жизни просто и, казалось бы, незамысловато, но точно, убедительно и очень красиво. Его стихи переведены на английский, немецкий, румынский и другие языки мира.

Избранные стихотворения

БЕРЕЗЫ

Я люблю, когда шумят березы,

Когда листья падают с берез.

Слушаю — и набегают слезы

На глаза, отвыкшие от слез.

Все очнется в памяти невольно,

Отзовется в сердце и в крови.

Станет как-то радостно и больно,

Будто кто-то шепчет о любви.

Только чаще побеждает проза,

Словно дунет ветер хмурых дней.

Ведь шумит такая же береза

Над могилой матери моей.

На войне отца убила пуля,

А у нас в деревне у оград

С ветром и дождем шумел, как улей,

Вот такой же желтый листопад…

Русь моя, люблю твои березы!

С первых лет я с ними жил и рос.

Потому и набегают слезы

На глаза, отвыкшие от слез…

В ГОРНИЦЕ МОЕЙ СВЕТЛО

В горнице моей светло.

Это от ночной звезды.

Матушка возьмет ведро,

Молча принесет воды…

Красные цветы мои

В садике завяли все.

Лодка на речной мели

Скоро догниет совсем.

Дремлет на стене моей

Ивы кружевная тень.

Завтра у меня под ней

Будет хлопотливый день!

Буду поливать цветы,

Думать о своей судьбе,

Буду до ночной звезды

Лодку мастерить себе…

В СИБИРСКОЙ ДЕРЕВНЕ

То желтый куст,

То лодка кверху днищем,

То колесо тележное

В грязи…

Меж лопухов —

Его, наверно, ищут —

Сидит малыш,

Щенок скулит вблизи.

Скулит щенок

И все ползет к ребенку,

А тот забыл,

Наверное, о нем,-

К ромашке тянет

Слабую ручонку

И говорит…

Бог ведает, о чем.

Какой покой!

Здесь разве только осень

Над ледоносной

Мечется рекой,

Но крепче сон,

Когда в ночи глухой

Со всех сторон

Шумят вершины сосен,

Когда привычно

Слышатся в чесу

Осин тоскливых

Стоны и молитвы,-

В такую глушь

Вернувшись после битвы,

Какой солдат

Не уронил слезу?

Случайный гость,

Я здесь ищу жилище

И вот пою

Про уголок Руси,

Где желтый куст,

И лодка кверху днищем,

И колесо,

Забытое в грязи…

1966

ДЕРЕВЕНСКИЕ НОЧИ

Ветер под окошками,

тихий, как мечтание,

А за огородами

в сумерках полей

Крики перепелок,

ранних звезд мерцание,

К табуну

с уздечкою

выбегу из мрака я,

Самого горячего

выберу коня,

И по травам скошенным,

удилами звякая,

Конь в село соседнее

понесет меня.

Пусть ромашки встречные

от копыт сторонятся,

Вздрогнувшие ивы

брызгают росой,-

Для меня, как музыкой,

снова мир наполнится

Радостью свидания

с девушкой простой!

Все люблю без памяти

в деревенском стане я,

Будоражат сердце мне

в сумерках полей

Крики перепелок,

дальних звезд мерцание,

Ржание стреноженных

молодых коней…

1953

ЗЕЛЕНЫЕ ЦВЕТЫ

Светлеет грусть, когда цветут цветы,

Когда брожу я многоцветным лугом

Один или с хорошим давним

другом,

Который сам не терпит суеты.

За нами шум и пыльные хвосты —

Все улеглось! Одно осталось

ясно —

Что мир устроен грозно и

прекрасно,

Что легче там, где поле и цветы.

Остановившись в медленном

пути,

Смотрю, как день, играя,

расцветает.

Но даже здесь.. чего-то не

хватает..

Недостает того, что не найти.

Как не найти погаснувшей

звезды,

Как никогда, бродя цветущей

степью,

Меж белых листьев и на белых

стеблях

Мне не найти зеленые цветы…

ПАМЯТИ МАТЕРИ

Вот он и кончился покой!

Взметая снег, завыла вьюга.

Завыли волки за рекой

Во мраке луга.

Сижу среди своих стихов,

Бумаг и хлама.

А где-то есть во мгле снегов

Могила мамы.

Там поле, небо и стога,

Хочу туда,— о, километры!

Меня ведь свалят с ног снега,

Сведут с ума ночные ветры!

Но я смогу, но я смогу

По доброй воле

Пробить дорогу сквозь пургу

В зверином поле.

Кто там стучит?

Уйдите прочь!

Я завтра жду гостей заветных…

А может, мама?

Может, ночь —

Ночные ветры?

1964

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Ах, кто не любит первый снег

В замерзших руслах тихих рек,

В полях, в селеньях и в бору,

Слегка гудящем на ветру!

В деревне празднуют дожинки,

И на гармонь летят снежинки.

И весь в светящемся снегу,

Лось замирает на бегу

На отдаленном берегу.

Зачем ты держишь кнут в ладони?

Легко в упряжке скачут кони,

И по дорогам меж полей,

Как стаи белых голубей,

Взлетает снег из-под саней…

Ах, кто не любит первый снег

В замерзших руслах тихих рек,

В полях, в селеньях и в бору,

Слегка гудящем на ветру!

1955

ПО ВЕЧЕРАМ

С моста идет дорога в гору.

А на горе — какая грусть!-

Лежат развалины собора,

Как будто спит былая Русь.

Былая Русь! Не в те ли годы

Наш день, как будто у груди,

Был вскормлен образом свободы,

Всегда мелькавшей впереди!

Какая жизнь отликовала,

Отгоревала, отошла!

И все ж я слышу с перевала,

Как веет здесь, чем Русь жила.

Все так же весело и властно

Здесь парни ладят стремена,

По вечерам тепло и ясно,

Как в те былые времена…

ПОД ВЕТВЯМИ БОЛЬНИЧНЫХ БЕРЕЗ

Под ветвями плакучих деревьев

В чистых окнах больничных палат

Выткан весь из пурпуровых перьев

Для кого-то последний закат…

Вроде крепок, как свеженький овощ,

Человек, и легка его жизнь,-

Вдруг проносится «скорая помощь»,

И сирена кричит: «Расступись!»

Вот и я на больничном покое.

И такие мне речи поют,

Что грешно за участье такое

Не влюбиться в больничный уют!

В светлый вечер под музыку Грига

В тихой роще больничных берез

Я бы умер, наверно, без крика,

Но не смог бы, наверно, без слез…

Нет, не все,- говорю,- пролетело!

Посильней мы и этой беды!

Значит, самое милое дело —

Это выпить немного воды,

Посвистеть на манер канарейки

И подумать о жизни всерьез

На какой-нибудь старой скамейке

Под ветвями больничных берез…

1970

ПОМНЮ, КАК ТРОПКОЙ…

Помню, как тропкой,

едва заметной

В густой осоке, где утки крякали,

Мы с острогой ходили летом

Ловить налимов

под речными корягами.

Поймать налима не просто было.

Мало одного желания.

Мы уставали, и нас знобило

От длительного купания,

Но мы храбрились:— Рыбак не плачет!—

В воде плескались

до головокружения

И наконец на песок горячий

Дружно падали в изнеможении!

И долго после мечтали лежа

О чем-то очень большом и смелом,

Смотрели в небо, и небо тоже

Глазами звезд

на нас смотрело…

1959

СЕНТЯБРЬ

Слава тебе, поднебесный

Радостный краткий покой!

Солнечный блеск твой чудесный

С нашей играет рекой,

С рощей играет багряной,

С россыпью ягод в сенях,

Словно бы праздник нагрянул

На златогривых конях!

Радуюсь громкому лаю,

Листьям, корове, грачу,

И ничего не желаю,

И ничего не хочу!

И никому не известно

То, что, с зимой говоря,

В бездне таится небесной

Ветер и грусть октября…

ТИХАЯ МОЯ РОДИНА

Тихая моя родина!

Ивы, река, соловьи…

Мать моя здесь похоронена

В детские годы мои.

— Где тут погост? Вы не видели?

Сам я найти не могу.-

Тихо ответили жители:

— Это на том берегу.

Тихо ответили жители,

Тихо проехал обоз.

Купол церковной обители

Яркой травою зарос.

Там, где я плавал за рыбами,

Сено гребут в сеновал:

Между речными изгибами

Вырыли люди канал.

Тина теперь и болотина

Там, где купаться любил…

Тихая моя родина,

Я ничего не забыл.

Новый забор перед школою,

Тот же зеленый простор.

Словно ворона веселая,

Сяду опять на забор!

Школа моя деревянная.

Время придет уезжать —

Речка за мною туманная

Будет бежать и бежать.

С каждой избою и тучею,

С громом, готовым упасть,

Чувствую самую жгучую,

Самую смертную связь.

УТРО

Когда заря, светясь по сосняку,

Горит, горит, и лес уже не дремлет,

И тени сосен падают в реку,

И свет бежит на улицы деревни,

Когда, смеясь, на дворике глухом

Встречают солнце взрослые и дети,—

Воспрянув духом, выбегу на холм

И все увижу в самом лучшем свете.

Деревья, избы, лошадь на мосту,

Цветущий луг — везде о них тоскую.

И, разлюбив вот эту красоту,

Я не создам, наверное, другую…

ФЕРАПОНТОВО

В потемневших лучах горизонта

Я смотрел на окрестности те,

Где узрела душа Ферапонта

Что-то Божье в земной красоте.

И однажды возникли из грезы,

Из молящейся этой души,

Как трава, как вода, как березы,

Диво дивное в русской глуши!

И небесно-земной Дионисий,

Из соседних явившись земель,

Это дивное диво возвысил

До черты, не бывалой досель…

Неподвижно стояли деревья,

И ромашки белели во мгле,

И казалась мне эта деревня

Чем-то самым святым на земле…

ФИЛОСОФСКИЕ СТИХИ

За годом год уносится навек,

Покоем веют старческие нравы,—

На смертном ложе гаснет человек

В лучах довольства полного и славы!

К тому и шел! Страстей своей души

Боялся он, как буйного похмелья.

— Мои дела ужасно хороши!—

Хвалился с видом гордого веселья.

Последний день уносится навек…

Он слезы льет, он требует участья,

Но поздно понял, важный человек,

Что создал в жизни

ложный облик счастья!

Значенье слез, которым поздно течь,

Не передать — близка его могила,

И тем острее мстительная речь,

Которою душа заговорила…

Когда над ним, угаснувшим навек,

Хвалы и скорби голос раздавался,—

«Он умирал, как жалкий человек!»—

Подумал я и вдруг заволновался:

Мы по одной дороге ходим все.—

Так думал я.— Одно у нас начало,

Один конец. Одной земной красе

В нас поклоненье свято прозвучало!

Зачем же кто-то, ловок и остер,—

Простите мне — как зверь в часы охоты,

Так устремлен в одни свои заботы,

Что он толкает братьев и сестер!

Пускай всю жизнь душа меня ведет!

— Чтоб нас вести, на то рассудок нужен!

— Чтоб мы не стали холодны как лед,

Живой душе пускай рассудок служит!

В душе огонь — и воля, и любовь!—

И жалок тот, кто гонит эти страсти,

Чтоб гордо жить, нахмуривая бровь,

В лучах довольства полного и власти!

— Как в трех соснах, блуждая и кружа,

Ты не сказал о разуме ни разу!

— Соединясь, рассудок и душа

Даруют нам светильник жизни — разум!

Когда-нибудь ужасной будет ночь,

И мне навстречу злобно и обидно

Такой буран засвищет, что невмочь,

Что станет свету белого не видно!

Но я пойду! Я знаю наперед,

Что счастлив тот, хоть с ног его сбивает,

Кто все пройдет, когда душа ведет,

И выше счастья в жизни не бывает!

Чтоб снова силы чуждые, дрожа,

Все полегли и долго не очнулись,

Чтоб в смертный час рассудок и душа,

Как в этот раз, друг другу улыбнулись…

ХЛЕБ

Положил в котомку

сыр, печенье,

Положил для роскоши миндаль.

Хлеб не взял.

— Ведь это же мученье

Волочиться с ним в такую даль!—

Все же бабка

сунула краюху!

Все на свете зная наперед,

Так сказала:

— Слушайся старуху!

Хлеб, родимый, сам себя несет…

1964

Поделиться:

Добавить комментарий Отменить ответ

Храм в честь Святого великомученика Георгия Победоносца в селе Георгиевка

Ваша помощь сайту и приходу

П равославный просветительский сайт нашего прихода является некоммерческим проектом. Для развития, расширения и совершенствования нам требуется финансовая поддержка. Если Вы обладаете возможностью поддержать нас, молитвенно просим вас не оставаться в стороне. Любая сумма, которую Вы сможете перечислить крайне важна для нас.

Д ополнительные способы пожертвований и платёжные реквизиты Вы найдёте здесь .

Календарь — архив записей

| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |

|---|---|---|---|---|---|---|

| « Авг | Окт » | |||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| 29 | 30 | |||||

Поиск по сайту

Рубрики сайта

Православный календарь

Прп. Евфросинии Александрийской (V). Преставление прп. Сергия, игумена Ра́донежского, чудотворца (1392).

Прп. Евфросинии Суздальской, в миру Феодулии (1250). Перенесение мощей свт. Германа, архиеп. Казанского (1592). Прп. Досифеи затворницы, Киевской (1776). Прмч. Пафнутия египтянина и с ним 546-ти мучеников (III).

Св. Николая Розова исп., пресвитера (1941). Обре́тение мощей сщмчч. Александра Смирнова и Феодора Ремизова пресвитеров (1985).

Утр. –Мф., 43 зач., XI, 27–30.Лит. – Прп.:Гал., 213 зач., V, 22 – VI, 2.Лк., 24 зач., VI, 17–23.

Икона дня

Преподобная Досифе́я (Тяпкина), Киевская, затворница

Дни памяти: 10 июня (Ряз.), 25 сентября

Преподобная Досифея Киевская

В пятнадцатом веке на южных подступах к Киеву, на Китай-горе монахи Киево-Печерской Лавры создают пещерный монастырь, а затем и Лаврский скит. Подвизалось здесь немало великих старцев, но самым знаменитым был преподобный Досифей, прославившийся в ХVIII веке своими великими подвигами. Никто и не подозревал, что под именем старца Досифея долгие годы скрывалась православная подвижница Дарья!

Родилась она в 1721 году в семье богатых и знатных рязанских дворян Тяпкиных. Род свой вели они от героя Куликовской битвы Василия Варгоса, ставшего потом любимым окольничим Димитрия Донского. Неразрывные духовные связи соединяли дворян Тяпкиных с родом святого князя. Бабушка Дарьи ушла под старость из мира в женский Свято-Вознесенский монастырь, находившейся в Московском Кремле, и стала мантийной монахиней Порфирией. Когда девочке исполнилось два года, родители с маленькой Дарьей отправились на богомолье в Сергиеву Лавру. Проездом через Москву они навестили в Вознесенском монастыре бабушку, монахиню Порфирию, которая упросила родителей оставить внучку при ней, дабы молитвами управить благой путь жизни ребенка. Монашеская жизнь с раннего детства оставила глубокий след в сознании Дарьи и повлияла на всю ее дальнейшую жизнь, тем более что душа у девочки была до крайности чуткой и трепетной, милосердной ко всем. Молилась Дарья, как взрослая, никаких поблажек: выстаивала длинные монастырские службы вместе со всеми, клала поклоны сколько надо, осеняя себя крестным знамением. Пятилетняя Дарья строго держала посты, по средам и пятницам вкушала только хлеб и воду. Рано выучилась грамоте и вечерами читала бабушке Евангелие.

В монастыре Дарья прожила семь лет. А потом пришло время забрать девочку домой на светское воспитание, как и положено было при ее дворянском происхождении. Новая жизнь обрушилась на Дарью бессмысленным, никчемным грузом. Пустая трата времени пришлась девочке не по сердцу и вызывала лишь жалость ко взрослым. Окружающие ее люди, в свою очередь, тоже недоумевали: богатая, а ходит, как крестьянка, барыня, а спит на доске, под голову сено кладет да еще с бедняками трапезу делит и разговаривает как с равными. Чужд был богатый родительский дом, полный гостей, болтовня сестер, глупые мечты о завидных женихах, украшениях и нарядах. Не нужно было Дарье и светское образование, которое непременно хотели дать ей родители-дворяне. Для этого предполагалось выписать для юной затворницы из столицы бойкую учительницу – француженку. Последней каплей стали разговоры о знатном женихе. И Дарья сделала свой выбор.

Однажды в солнечный майский день Дарья попросилась пойти с сестрами в лес. Для нее это было единственной возможностью уйти из дома. И она, ни о чем не сожалея, ушла навсегда – от дома, от родителей, от близких ей людей… от чуждой ей жизни. Сколько ни звали ее сестры, сколько ни аукали, так и вернулись в слезах домой без младшей сестры.

Сначала решила она пойти в Вознесенский монастырь к своей бабушке. Но подумав, что родственники найдут ее там и силой вернут назад, поступила иначе. Дарья остригла волосы, приобрела на базаре мужскую одежду и, переодевшись в простого крестьянского мальчика, направилась в Троице-Сергиеву Лавру. Долгое путешествие изменило ее лицо, оно огрубело, стало смуглым от палящего солнца, голос охрип, тело исхудало до невозможности. Теперь никто не смог бы признать в ней прежнюю красавицу Дарью. Она назвалась беглым крестьянином Досифеем (по-гречески Досифей означает «богом данный»). Посоветовавшись, старцы разрешили ей пребывать в Лавре тайно, но не иноком, а просто послушником. Сколько осторожности, сколько силы воли потребовалось Дарье, чтобы никто не догадался, что она девушка.

Так прошло три года. Однажды в Лавру в поисках пропавшей дочери приехала мать Дарьи. Долго молилась она у мощей святых угодников Божьих. Во время службы заметила молодого послушника. Материнское сердце безошибочно угадало любимое чадо, и она попросила монахов, чтобы юный послушник пришел к ним после службы в гостиницу. Но решительная Дарья, не подавая виду, мигом собралась, накинула котомку на плечи и снова пустилась в путь.

Начался беспримерный подвижнический путь послушника Досифея на родину иночества, в Киево-Печерскую Лавру. Через два месяца он уже стоял перед ее настоятелем и рассказывал, что с раннего детства мечтал стать монахом. Беспаспортного беглеца отказались принять в число братии. В поисках убежища Досифей приходит в окруженную лесами Китаевскую пустынь, где издавна селились православные подвижники. Досифей поднялся на самый верх горы и руками вырыл себе в земле пещеру. В ней он прожил 17 лет. Питался он только хлебом, который изредка приносили ему иноки из Китаевой пустыни, мхом и корнями.

Слава о прозорливом и мудром отшельнике разлеталась по городам и весям Российской империи. Тысячи людей приходили к нему за помощью. Вельможи и нищие, старики и подростки прибегали к этому великому утешителю. Но никто из паломников не видел его лица. Он никогда не покидал пещеры и никого не впускал к себе. С приходящими к нему за советом и благословением беседовал только через маленькое окошечко. Исключение было сделано только для государыни императрицы Елизаветы Петровны, посетившей киевские святыни в 1744 году вместе с наследником престола Петром Федоровичем и его невестой Екатериной, будущей императрицей. Чтобы императрица смогла пешком подняться наверх Китай-горы в пещеру Досифея, монахи срочно вбили в узкую тропинку множество деревянных ступенек.

Долгое время беседовал преподобный Досифей с царицей. Читал и прозревал старец в ее сердце. На всю жизнь запомнила она свою покаянную исповедь у таинственного затворника и его советы о будущем трона, о выборе престолонаследника и его роли в истории России.

Досифей пользовался большим уважением у киевских архиереев и монашеской братии, но даже не был пострижен в рясофор – первый чин монашества. Елизавета Петровна повелела немедленно совершить обряд пострижения и сама присутствовала на нем. При постриге подвижнику было дано то же самое имя – Досифей.

Все это время дворяне Тяпкины не переставали искать свою дочь по разным обителям России. Однажды к прозорливому старцу приехала на гору Китай его родная сестра Агафья, чтобы узнать о судьбе пропавшей Дарьи. Через узкое окошечко благословил Досифей свою сестру и успокоил: Дарья стала монахиней, служит Господу, живет высокой духовной жизнью. У нее свой путь, и искать ее больше не надо. Именно от преп. Досифеи получил в Китаево благословение идти в Саровскую обитель будущий великий старец преп. Серафим.

Когда в Российской империи было запрещено отшельничество, преподобная переселилась на Дальние пещеры в Лавре, где ей назначили келейника по имени Феофан (будущего известного соловецкого подвижника). Однажды Досифей послал Феофана принести ладану и стал раздавать его по кусочкам каждому из приходящих. «Люди станут падать на дороге, умирать как мухи… Но вы не падайте духом, дети, а молитесь. » И действительно, в конце 1770 года на Украине случилась моровая язва. Многих скосила она, даже иноки в Лавре не спаслись. Уцелели только те люди, которым Досифей подал ладан и благословил молиться.

За день до своей кончины преподобный Досифей вышел из затвора и пошел по келлиям: прощаться с братией. Перед каждым иноком падал старец на колени и со слезами просил прощения. Простившись со всей обителью, он затворился в своей келлии, чтобы провести последние часы в молитве. Скончался Досифей 25 сентября 1776 года на 56-м году жизни. Напрасно наутро стучал послушник в его дверь. Никто не откликнулся. Когда же монахи вошли в келлию, глазам их представилась поразительная картина: тихо теплилась лампада, перед иконой стоял на коленях Досифей и как будто молился (точно так же в 1833 году отойдет к Господу и преподобный Серафим Саровский) – правая рука почившего старца поднята вверх в крестном знамении. В левой – зажата записка, адресованная братии: «Тело мое приготовлено к отшествию в вечную жизнь. Молю вас, не открывая, предать его погребению».

Завещание старца исполнили в точности. Никто не посмел обнажить многотрудное тело и обмыть его. С благоговением погребли его иноки в монастырской ограде на северной стороне Свято-Троицкой церкви.

Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Спустя несколько лет Агафья Тяпкина снова приехала в Китаевскую пустынь, очень расстроилась, не застав старца в живых. Попросила взглянуть на его портрет, узнала свою сестру Дарью и потеряла сознание. Так стало известно, что великий затворник Китаевской пустыни был не мужчиной, а девицей – преподобной Досифеей.

Тропарь преподобной Досифее Киевской

Я́же Ду́хом Святы́м изде́тска Христу́ обруче́на была́ еси́,/ и сокры́вши себе́ от ми́ра в подо́бии му́жестем,/ пеще́рное затворе́ние сла́достне восприя́ла еси́./ Моли́ся о на́с, Досифе́е сла́вная, Жениху́ твоему́,/ да изба́вит на́с от мра́ка грехо́внаго// и спасе́т ду́ши на́ша.

Перевод: Духом Святым с детства ты была обручена Христу, и, скрыв себя от мира в мужском обличии, ты с радостью приняла затвор в пещере. Молись о нас, Досифея прославляемая, Жениху твоему, да избавит нас от мрака греховного и спасет души наши.

Кондак преподобной Досифее Киевской

А́ще у́бо и не наста́ вре́мя обре́тения честна́го те́ла твоего́,/ но ве́мы вои́стинну твое́ пребыва́ние ду́хом с на́ми./ На твои́ бо моли́твы наде́емся и вопие́м ти́ усе́рдно:// ра́дуйся, хода́таица на́ша пред Бо́гом и оби́тели Кита́евския украше́ние.

Перевод: Хотя и не наступило время обретения почитаемого тела твоего, но мы точно знаем, что ты пребываешь духом с нами. Ибо на твои молитвы надеемся и взываем к тебе усердно: «Радуйся, ходатаица наша перед Богом и обители Китаевской украшение».

Молитва преподобной Досифее Киевской

О, прекра́сная неве́сто Христо́ва, чи́стая голуби́це, позлаще́нная Ду́хом Святы́м, де́вственная похвало́ и пеще́рная собесе́днице а́нгелов, под спу́дом ми́ра сего́ скры́вшаяся, но на све́щнице церко́внем высо́це сами́м Бо́гом поста́вленная, преподо́бная ма́ти Досифе́е! Что досто́йное в дар тебе́ принесе́м кро́ме смире́нных и гре́шных моле́ний на́ших, я́же прии́мши, очи́сти я святы́ми твои́ми моли́твами и принеси́ к Жениху́ твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему. Ублажа́ем тя, оби́тели Кита́евския украше́ние, на́ша засту́пнице и храни́тельнице во тьме грехо́вней блужда́ющым, я́ко звезда́ путево́дная путь ко Христу́ указу́ющая. Ты я́ко хра́брый во́ин Христо́в в борьбу́ с ду́хом зло́бы вступи́ла еси́, не́мощь же́нскую презира́я, и му́жеством от Бо́га укрепля́ема, сохрани́ла еси́ цвет де́вства и чистоту́ целому́дрия твоего́, ме́жду мужа́ми житие́ провожда́я и Досифе́ем ра́ди сокры́тия от ми́ра наре́кшаяся. Моли́ Бо́га о нас, о преподо́бная ма́ти, да не я́ростию свое́ю обличи́т нас Госпо́дь, ниже́ гне́вом Свои́м нака́жет нас за премно́гия грехи́ на́ша, но ми́лостию свое́ю да огради́т нас и да да́рует нам вре́мя на покая́ние и исправле́ние.

О, преподо́бная Досифе́е! Всех собрав́шихся во хра́ме сем и с любо́вию чту́щих святу́ю па́мять твою́, твои́м заступле́нием осени́, и испроси́ у Царя́ сил, Ему́же со а́нгелы предстои́ши, коему́ждо благоприя́тная во вре́менней жи́зни сей, па́че же помози́ нам Небе́снаго Ца́рствия дости́гнути твои́ми те́плыми моли́твами и хода́тайством ко Го́споду на́шему Иису́су Христу́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Отцем и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Читаем Евангелие вместе с Церковью

З дравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня, в четверг, за богослужением читается Евангелие от Луки (Лк. 4, 16–22).

16. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел, по обыкновению Своему, в день субботний в синагогу, и встал читать.

17. Ему подали книгу пророка Исаии; и Он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано:

18. Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу,

19. проповедывать лето Господне благоприятное.

20. И, закрыв книгу и отдав служителю, сел; и глаза всех в синагоге были устремлены на Него.

21. И Он начал говорить им: ныне исполнилось писание сие, слышанное вами.

22. И все засвидетельствовали Ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст Его, и говорили: не Иосифов ли это сын?

(Лк. 4, 16 – 22)

С троки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, повествуют о том, как Господь наш Иисус Христос, придя в Свой родной город Назарет, по обычаю в субботний день вошел в синагогу.

С инагогальное богослужение времен Христа состояло из трех основных частей: предначинательных молитв, субботнего чтения из Торы (такой отрывок имел название «парашийот», он положил начало привычным нам библейским, евангельским и апостольским зачалам) и отрывка из Танаха – пророческих книг. В настоящем случае чтение и толкование Афтара (отрывка из пророческих книг) поручили Спасителю. Ему подали книгу, а точнее свиток, представлявший собой склеенные по порядку листы, начиная с первого до последнего, которые обворачивались вокруг двух палок-держателей и завязывались шнуром. Писали в то время только на одной стороне листа. Такие свитки ставились в особый ящик, причем головки палок-держателей были все наверху, и на одной из них было написано название священной книги, так что их легко было находить при надобности.

С лова, которые прочитал Господь, относятся к первым двум стихам 61-й главы Книги пророка Исаии и звучат так: Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих (Ис. 61, 1–2).

Д ля каждого иудея было ясно, что в этих словах пророк Исаия говорит не о себе, а пророчествует от Бога о грядущем Мессии – Христе. И по вдохновению свыше Господь читает именно эти строки.

К ак пишет святой праведный Иоанн Кронштадтский: «Вот чем началась проповедь Господня в Назарете: удостоверением о Своей личности, что Он обещанный Мессия, – удостоверением не собственным, но пророческим, что гораздо важнее в деле свидетельства: Если Я свидетельствую Сам о Себе, то свидетельство Мое не есть истинно – говорил Сам Спаситель»

Р анее, на реке Иордан, Иоанну Крестителю было откровение о Сыне Божием, теперь другой пророк устами Самого Христа свидетельствует: Дух Господень на Мне (Лк. 4, 18). Иными словами, вся полнота Божества со Христом, и благоволение Бога Отца, и благодать Святого Духа, только ради одной цели – спасения человеческого рода, ибо Он помазал Меня благовествовать нищим (Лк. 4, 18).

Е вфимий Зигабен поясняет: «Послал – очевидно, Отец. А нищими евангелист называет язычников, не обладающих богатством благочестия и лишенных всякого блага. Или также иудеев, которые были нищими по добродетели, так что всем им в то же время благовествовалось благочестие и добродетельное жительство посредством Евангелия».

Д алее Господь продолжает чтение пророка, говоря, что Он послан исцелять сокрушенных сердцем (Лк. 4, 18), то есть даровать прощение скорбящим о своих грехах. Проповедовать пленным освобождение (Лк. 4, 18) – призывая к покаянию, изменению своего образа жизни, избавляя людей от рабства диаволу и греху. Даровать слепым прозрение (Лк. 4, 18) – слепым телесно и слепым духовно, то есть не знающим веры и закона. И отпустить измученных на свободу (Лк. 4, 18) – ведь Он пришел в мир, чтобы открыть людям двери рая, некогда затворенные от нас после грехопадения. И после Своего преславного Воскресения все праведники и помилованные Богом, томившиеся все это время в ожидании исполнения пророчества о пришествии в мир Христа, вошли в Его Царство, обретя подлинную свободу.

Г осподь окончил чтение отрывка из книги пророка на словах проповедывать лето Господне благоприятное (Лк. 4, 19). И в этом мы с вами видим глубину любви нашего Спасителя, Который готов принести каждому слушающему Его благоприятное лето, то есть удобное, хорошее время для нашего спасения.

С вятитель Феофан Затворник пишет: «Господь не возвестить только пришел о лете приятном, но и принес его. Где же оно? В душах верующих. Земля никогда не будет превращена в рай, пока будет существовать настоящий порядок вещей; но она есть и будет поприщем приготовления к райской жизни. Начатки ее полагаются в душе; возможность сему в благодати Божией; благодать же принес Господь наш Иисус Христос – принес, следовательно, для душ лето приятное».

Г осподь пришел в мир, чтобы принести радость от общения с Богом и мирное состояние духа, освободить людей от тяжести греха, благовествовать о победе над врагом рода человеческого и о наступлении вечного Царствия Божия. Но только тот, кто слушает Господа и исполняет все заповеданное Им, получает благодать благоприятного лета Господня. И это, дорогие братья и сестры, совершается во всех искренно верующих и действующих по вере.

П омогай нам в этом Господь!

Иеромонах Пимен (Шевченко)

Иеромонах Иов (Гумеров): Проповедь на Рождество Пресвятой Богородицы

В о имя Отца и Сына и Святаго Духа!

С праздником, возлюбленные братья и сестры!

Н едавно закончился церковный год и начался новый. Мы праздновали новолетие всего несколько дней назад. И очень символично и значимо, что новый церковный год начинается с великого праздника Рождества Пресвятой Богородицы.

З десь заложен глубокий смысл. И если мы будем размышлять, то мы должны углубиться в Библейскую историю и увидеть причины, почему именно этот праздник – Рождество Пресвятой Богородицы – как бы является главизной нашего спасения, потому что именно он – начало и средоточие всего того, что значимо в деле нашего спасения.

( MP3 файл. Продолжительность 11:41 мин . Размер 5.7 Mb )

Иеромонах Алексий (Годлевский): СЛУЖИТЕЛЬ НЕБЕСНОГО ЦАРЯ

Иеромонах Алексий (Годлевский)

СЛУЖИТЕЛЬ НЕБЕСНОГО ЦАРЯ

Слово в день памяти святителя Филиппа, митрополита Московского и всея России, чудотворца

С вятитель Филипп знал, что его Господин сидит не в царских палатах, а в Небесных чертогах вечности, достигнуть которых можно лишь через неотступное стояние в правде и любви Божией.

( MP3 файл . Продолжительность 8:12 мин. Размер 6 Mb )

Подготовка к таинству святого Крещения

В разделе «Подготовка ко Крещению» сайта » Воскресная школа: on-line курсы » протоиерея Андрея Федосова, руководителя отдела образования и катехизации Кинельской Епархии собрана информация, которая будет полезна тем кто сам собирается принять Крещение, либо хочет окрестить своего ребенка или стать крестным родителем.

Р аздел состоит из пяти огласительных бесед, в которых раскрывается содержание православного вероучения в рамках Символа Веры, объясняется последовательность и смысл обрядов, совершаемых при Крещении и даются ответы на распространенные вопросы связанные с этим Таинством. Каждая беседа сопровождается дополнительными материалами, ссылками на источники, рекомендованную литературу и интернет-ресурсы.

О гласительные беседы курса представлены в виде текстов, аудиофайлов и видео.

Темы курса:

Приложения:

Чтение житий святых Дмитрия Ростовского на каждый день

Жития святых на январь

Жития святых на февраль

Жития святых на март

Жития святых на апрель

Жития святых на май

Жития святых на июнь

Жития святых на июль

Жития святых на август

Жития святых на сентябрь

Жития святых на октябрь

Жития святых на ноябрь

Жития святых на декабрь

Источник